【無料テンプレ付】採用計画の立て方|人事が押さえるべき手順やポイント

d's JOURNAL

編集部

企業の経営方針や事業計画を実行するために、必要な人材やスケジュールを定めておく、採用計画。採用活動を計画的かつスムーズに進めていくには、採用計画によって自社が求める人物像を明らかにし、どのようなスキルを備えた人材を集めたいかなどを明確にしておく必要があります。

この記事では、採用計画の目的や策定するための手順、立て方のポイントなどをご紹介します。採用計画書に必要な項目とテンプレート例も詳しく解説していますので、作成する際の参考にしてください。

なお、事業計画に基づいて最適な人員配置や採用計画を立てたい方に向けて、Excelフォーマットを無料でご用意しています。下記よりダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

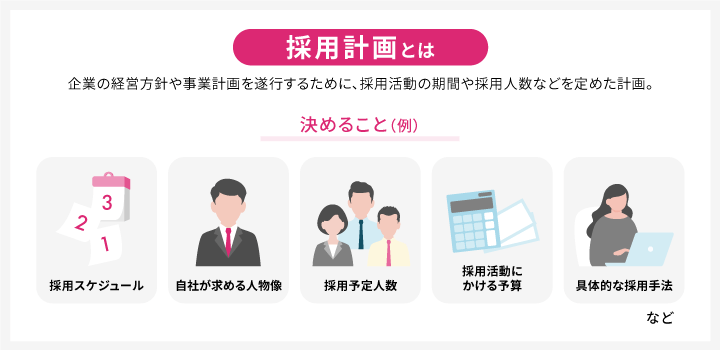

採用計画とは

採用計画とは、企業が採用活動を実施するに当たり立てる計画のことです。具体的には、以下の項目を決めていきます。

●スケジュール

●求める人材像

●採用予定人数

●予算

●具体的な採用手法

上記のほかにも、「採用後のフォロー体制」「人材育成のプラン」などを採用計画の段階で決めるケースもあります。

なお、人材の採用は企業の経営に直結するため、経営方針や事業計画を基に採用計画を立てることが大切です。例えば「経営計画を達成するためには、どれぐらいの人数が必要か」を考えて採用予定人数を、「自社の抱える課題を解決するには、どのような人材が必要か」を考えて求める人材像を決めます。

採用計画が必要な理由

採用計画は、採用活動を効率的に進めるために非常に重要です。

採用計画を立てずに採用活動を始めると、「場当たり的にいろいろな採用手法を試して、予算オーバーしてしまった…」「自社に合う人材がなかなか見つからず、採用活動が長期化している」といった事態が起こり得ます。自社に必要な人材を着実に採用し、理想とする組織に近づけるには、綿密な計画に基づいた適切なアプローチが欠かせません。

採用計画を策定すれば、理想の人材を取り逃がす機会損失を減らせるほか、雇用のミスマッチを防止できます。また、関係者間で採用計画を共有することで、双方の目線がぶれずに一定の基準に沿って採用活動を行えます。

採用計画を立てるための事前準備

自社の実態に合わせた採用計画を立てるには、あらかじめ次のような準備を行っておく必要があります。

●自社の採用に関するデータを集めて分析する

●経営層や担当部署へヒアリングを実施する

●人員計画・要員計画を立てる

●採用市場や競合他社の動向をリサーチする

●過去の採用活動を見直す

それぞれのポイントについて見ていきましょう。

自社の採用に関するデータを集めて分析する

採用計画を立てる前に、これまでに実施した自社の採用活動におけるデータを収集し、分析しておく必要があります。過去のデータからは、求人に対する応募者数や選考の通過率、実際に採用できた人数や入社後の定着率といったデータがわかるはずです。

採用活動にまつわるデータを整理することで、自社が抱えている採用活動における課題が明らかになってきます。例えば、求人に対する応募者数に問題がなくても、選考の通過率が低い場合、自社が求める人材像とのミスマッチが起こっていることが考えられます。

採用ペルソナをより明確にすることで、選考通過率を高めることが採用数の増加につながるといったような施策を実施できるはずです。自社の採用に関する課題を洗い出すことによって、より精度の高い採用活動を行うためのヒントを把握できるでしょう。

どのような採用課題を抱えているかは企業によって異なりますが、採用活動に支障が出ている原因を特定できれば、よりよいプランを策定できるはずです。

自社の採用に関するデータを集めて分析する

採用計画を立てる前に、これまでに実施した自社の採用活動のデータを収集し、分析しておく必要があります。過去のデータからは、求人に対する応募者数や選考の通過率、実際に採用できた人数や入社後の定着率といったデータがわかるはずです。

採用活動にまつわるデータを整理することで、自社が抱えている採用活動の課題が明らかになります。例えば、求人に対する応募者数に問題がなくとも、選考の通過率が低い場合、自社が求める人材像とのミスマッチが起こっていることが考えられます。

採用ペルソナをより明確にすることで、「選考通過率を高めて採用数の増加につなげる」といった施策を実施できるはずです。自社の採用に関する課題を洗い出すことによって、より精度の高い採用活動を行うためのヒントを把握できるでしょう。

どのような採用課題を抱えているかは企業によって異なりますが、採用活動に支障が出ている原因を特定できれば、より良いプランを策定できるはずです。

経営層や担当部署へヒアリングを実施する

自社の実態に基づいた採用計画を立てるには、経営戦略や事業計画に沿った形でプランを取りまとめる必要があります。採用計画の策定は採用担当者を中心に行いますが、そのプロセスで経営層や現場の責任者などへのヒアリングが欠かせません。

経営層や現場の責任者などが求めている人材を明確に把握することで、採用活動のミスマッチを未然に防げるでしょう。逆にいえば、社内でのヒアリングを十分に行わないまま採用活動をスタートさせても、結局はミスマッチが生じ、せっかく採用した人材が早期離職してしまうといった事態を招く恐れがあります。

無駄な費用や手間が生じるだけでなく、採用活動そのものが長期化する恐れがあるので注意が必要です。

人員計画・要員計画を立てる

「人員計画」は各部署にどのような人材を配属させるかを決める計画、「要員計画」は、事業を遂行する際に必要となる人数を見積もるための計画です。採用計画は要員計画の一要素として考えられています。人員計画や要員計画を策定することで「現在の社員の人数」と「理想とする社員の人数」のギャップが明らかになり、「新たに採用すべき人数」を把握できます。

以下のフォーマットを使用すると、部署・部門ごとに要員要望数を入力することで、直間比率や労働生産性が自動で計算されます。中長期的に会社に必要な人材を算出する際に活用できますので、ぜひダウンロードしてみてください。

要因計画について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

(参考:『【フォーマット付】要員計画とは?立て方と作成手順・ポイントを解説』)

採用市場や競合他社の動向をリサーチする

採用計画を立てるにあたって、自社の状況を正確に把握することは重要ですが、それだけでは実効性に乏しいプランになる恐れがあります。なぜなら、基本的には自社だけではなく、競合他社も採用活動を予定しているためです。

また、近年の日本の採用市場は労働人口の減少などの影響から、売り手市場だといわれています。能力の高い人材ほど競合他社との激しい獲得競争にさらされる懸念があり、採用計画を立てるにあたって、採用市場や競合他社の動向を事前にリサーチしておくことは欠かせません。

十分なリサーチを行うことによって、給与水準や待遇などが他社と比べて問題ないかが把握できますし、自社の強みや弱みを理解する機会にもなるでしょう。自社の強みを改めて知ることで、求職者の関心を引き付ける訴求ポイントの把握などに役立つはずです。

(参考:『今の採用活動は本当にベストですか?フロッグ社と共に考察する「採用手法のトレンドと展望」』)

過去の採用活動を見直す

過去の採用活動を振り返り、課題がなかったかを見直すことも大切です。以下のポイントに沿って自社の状況を洗い出してみましょう。

●採用スケジュールの期間配分や人員配置

●採用手法・チャネルの種類、数

●採用コストの配分

●候補者が自社を選んだ理由

●入社辞退・早期退職者の数、理由

●入社後の人材活躍

入社承諾後・入社後に辞退者が多い場合は、採用方法が適切でなかったり、入社前のフォローが不十分だったりする可能性があります。採用したい人物像と募集内容がマッチしているかなどを改めて振り返る必要があります。

採用活動の見直しを行う際は、課題だけでなく成功した点も把握し、ブラッシュアップを図ることが大切です。PDCAを回すことで、より良い採用活動につながるでしょう。

採用計画の立て方の具体的なステップ

採用計画の策定は、以下のステップで進めます。一つひとつ順を追って確認しましょう。

採用計画の立て方

1.経営戦略に基づいたペルソナを設定する

2.採用人数を決める

3.どの雇用形態で採用するかを検討する

4.採用候補に合わせた採用手法を選ぶ

5.採用計画のスケジュールを策定する

経営戦略に基づいたペルソナを設定する

まずは自社の経営戦略や事業計画を振り返り、「この経営戦略を進めるにはどのような人材が必要か」という条件、つまり採用ペルソナを考えます。

採用ペルソナとは、「自社が最も採用したい、理想の人材像」を詳細に決めた情報のことです。年齢や前職での経験、趣味やライフスタイルなど、さまざまな要件を定めて、架空の人物の設定をまるで実在するかのようなリアルな情報にまとめます。

この採用ペルソナを参考にすることで、採用基準が明確になり、採用活動の精度を上げられるのです。

採用ペルソナを設定する際は、募集をかけている部署にヒアリングを実施します。そしてヒアリングした内容に経営層や現場の責任者の意見を反映させて、詳細な人材像を組み立てていきます。

なお、複数の職種で人材を募集する場合は、職種ごとに採用ペルソナを設定しましょう。

(参照:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

採用人数を決める

続いて、「今回の採用活動では、何人採用するのか」を決めましょう。適切な採用人数は、予算や事業計画、今後の経営戦略によっても異なります。

以下で、「財務状況」「業務量」「人事戦略」3つの基準で採用人数を算出する方法を紹介します。

採用人数の決め方

1.財務状況から算出する方法

2.業務量から算出する方法

3.人事戦略から算出する方法

財務状況から算出する方法

「利益を出すためには、何人採用すべきか?」という観点で採用人数を決める際は、現在の財務状況を基に算出します。計算方法は以下の通りです。

必要要員数=(売上高-人件費以外の全経費-目標利益)/1人当たりの人件費

仮に売上高が2,000万円で経費が500万円、目標利益が200万円、そして1人当たりの人件費が30万円であれば、上記の計算式に当てはめると、43~44人が適切であることがわかります。

業務量から算出する方法

欠員補充などを目的として採用活動を行う際は、「何人採用すれば社内の業務をさばけるのか」という観点で採用人数を算出します。計算方法は以下をご覧ください。

必要人員数=自社の総労働時間/1人当たりの労働時間

例えば、総労働時間が900時間で、社員1人当たりの労働時間が180時間であれば、5人採用すると適切に業務を回せることがわかります。

もし現在進行形で人手不足が問題となっているのであれば、採用人数を決める前に「人員配置を見直して課題を解決できないか?」を検討することも大切です。また、「人材を採用した結果、かえって余剰人員が生まれてしまった…」といったことのないように、人材に求めるスキルや1人に任せる業務量なども改めて整理しておきましょう。

人事戦略から算出する方法

自社の人事戦略、つまり「投資として、社員にどれぐらいの予算を割けるか」という観点で採用人数を決める際は、以下の計算式を用います。

必要要員数=投資人件費/1人当たりの人件費

仮に投資できる人件費が900万円で、1人当たりにかかる人件費が30万円であれば、採用人数は30人が適切ということになります。

どの雇用形態で採用するかを検討する

採用人数が決まったら、次は雇用形態を決めます。採用活動の目的によって適切な雇用形態が異なるので、「採用=正社員」という固定観念にとらわれずに考えると良いでしょう。

例えば、「繁忙期のみ必要な人員を確保したい」という目的で人材を採用するのであれば、閑散期も含めた長期雇用は前提としていないため、契約社員やアルバイトなどの雇用形態が適切です。一方で「新規プロジェクトの中核となる人材を採用したい」「慢性的な人手不足の解消のため、経験者が欲しい」という状況であれば、正社員での採用が前提となります。

自社の経営戦略や事業計画の実現のためには、どの雇用形態で何人の人員を採用すべきか?を、この段階でしっかりと考えておきましょう。

採用候補に合わせた採用手法を選ぶ

具体的に、どのような方法で人材を採用するのか?を考え、自社で取り入れる採用手法も

決めておきます。一般的に知られるものとしては、転職サイトに自社の求人広告を出稿する手法が挙げられますが、近年はさまざまな採用手法があります。それぞれ特徴が異なるため、自社の採用ペルソナや現場の課題に合うものを選びましょう。

採用手法の一例

※青文字クリックで知りたい手法のページに移動します

●求人広告(転職サイト):幅広い層の転職希望者にアプローチできる

●人材紹介:専門性のあるスキルを持った転職希望者を採用できる

●ダイレクト・ソーシング:企業から転職希望者に直接アプローチする「攻め」の採用が可能

●リファラル採用:社員の知人を紹介してもらうため、ミスマッチの可能性が低い

●ソーシャルリクルーティング(SNS採用):転職希望者の共感を得られる情報を発信し、関係性を構築できる

なお、採用手法は一つに限定する必要はありません。適切に運用できるのであれば、複数の手法を並行して取り入れると採用を効率的に進められる可能性があります。

採用手法について、詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

(参照:『【2025年版】採用手法16選を徹底比較|メリット・デメリット・最新の注目トレンド』)

採用計画のスケジュールを策定する

最後に、採用活動のスケジュールも決めます。「いつまでに、何人必要なのか」はすでに決まっているため、そこから逆算して募集を始める日程や人事・採用担当者の動きを考えていきましょう。

また、応募があってから採用条件通知書を送付するまでの流れや、それに要する期間も定めておくことが望ましいです。特に近年は、求人数よりも転職希望者の人数のほうが多い「売り手市場」であるため、採用条件通知書を送付するタイミングが遅くなると、人材が競合他社に流れてしまう可能性もあります。

なお、転職希望者が増える時期は毎年3~4月ごろ、求人数が増える時期は9~10月ごろだとされています。転職市場や競合他社の動向も踏まえて、適切なスケジュールを設定しましょう。

採用計画書に必要な項目と無料テンプレート(フォーマット)例

ここでは、採用計画に必要な項目とテンプレートの例を解説します。

採用計画書に必要な7つの項目

採用計画書に必要な項目は以下の通りです。

1.募集職種

2.雇用形態・採用人数

3.採用期日

4.人材要件・求める人材像

5.採用チャネル・コストの概算

6.選考プロセス

7.採用スケジュール

「人材要件・求める人材像」では、必要な資格やスキル、経験などを具体的に定義します。「採用チャネル・コストの概算」では、依頼先と費用の概算を算出しましょう。

「選考プロセス」では、書類選考・一次面接・二次面接などの過程とともに、それぞれの選考担当者も記載すると、誰が・いつ・どのような関わり方をするかが把握しやすくなります。

中途採用の採用計画書のテンプレート例

ここでは、テンプレートとして中途採用の例を紹介します。

中途採用の採用計画書のテンプレート例

| 募集職種 | 営業職 | |

|---|---|---|

| 雇用形態・人数 | 正社員:2名 | |

| 採用期日 | 2024年12月末 | |

| 人材要件・求める人物像 | 必須条件 | 顧客と直接接点をもつ営業経験 |

| あるとよい条件 | IT・システム業界での就業経験 | |

| 求める人物像 | 傾聴力と提案力が高く、社内外問わず積極的にコミュニケーションを図る人物 | |

| 採用チャネル・コスト | 求人広告 | A社:20万円 B社:10万円 |

| 人材紹介サービス | C社:150万円 | |

| 選考プロセス | 書類選考 | 履歴書・職務経歴書により人事が実施 |

| 一次面接 | 管理職が実施 | |

| 二次面接(最終) | 役員が実施 | |

| 採用スケジュール | 8月 | <情報収集> ・自社の採用データの収集・分析 ・経営層 ・担当部署へのヒアリング ・採用市場・競合他社のリサーチ |

| 9~10月 | <事前準備> ・人員計画・要員計画の策定 ・採用スケジュールの決定 ・採用手法の見直し ・募集要項の作成 ・求人広告の掲載 ・人材紹介サービスへの依頼 ・選考基準のすり合わせ ・面接官研修の実施 |

|

| 11月 | <選考> ・書類選考 ・一次面接 ・二次面接 |

|

| 12月 | <入社前フォロー> ・面談 ・労働条件の提示 ・入社手続き |

|

以下のフォーマットを活用すると、5年後、10年後の組織ごとの年齢・性別や、年収バランスなどがグラフ化され、一目でわかります。採用計画や人員配置などを考える際に活用してください。

新卒採用の採用計画書のテンプレート例

新卒採用を行う場合の、採用計画書のテンプレートも紹介します。

新卒採用の採用計画書のテンプレート例

| 募集職種 | 営業職 | |

|---|---|---|

| 雇用形態・人数 | 正社員:2名 | |

| 採用期日 | 2024年12月末 | |

| 人材要件・求める人物像 | 学歴 | 大卒以上 |

| あるとよい条件 | 接客経験 | |

| 求める人物像 | 積極的にコミュニケーションを図る人物 | |

| 採用チャネル・コスト | 求人広告 | A社:20万円 B社:10万円 |

| 人材紹介サービス | C社:150万円 | |

| 選考プロセス | 書類選考 | 履歴書・エントリーシートにより人事が実施 |

| 一次面接 | 管理職が実施 | |

| 二次面接(最終) | 役員が実施 | |

| 採用スケジュール | 3月 | 採用スケジュールの決定 |

| 6月 | 書類選考開始 | |

| ○月~○月 | … | |

| 2月 | <入社前フォロー> ・入社前研修会の実施 ・労働条件の提示 ・入社手続き |

|

基本的な骨子は中途採用の場合と大きな差異はありませんが、新卒採用の場合は6月から選考活動の開始が認められており、なおかつ翌年4月に入社となる点は覚えておきましょう。

(参照:厚生労働省『大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について』)

なお、事業計画に基づいて最適な人員配置や採用計画を立てたい方に向けて、Excelフォーマットを無料でご用意しています。

下記よりダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

採用計画を立てる際のポイント

採用計画を立てる際に意識すると良いポイントを紹介します。以下のポイントを意識することで、採用活動をスムーズに進められるだけでなく、採用の精度を高められるほか、コストパフォーマンスの面でもメリットを得られます。

●市場動向を把握する

●競合調査を行い、差別化を行う

●採用業務の効率化について考える

●優先順位を付けて取り組む

●必要に応じてアップデートする

各ポイントについて解説します。

市場動向を把握する

採用活動を始めるなら、ビジネスを行う際と同様に、市場調査を行うことが非常に重要です。転職市場のトレンドを把握することで、自社の採用計画で意識すべきポイントが明確になります。

(参照:『2025年度の転職市場はどうなる?doda編集長が解説、中途採用の市場トレンド』)

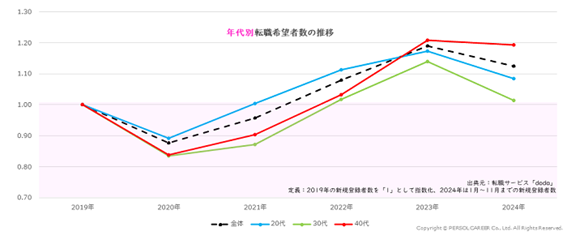

コロナ禍以降の転職市場は、「売り手市場」の状況が続いています。dodaの新規登録者数が、全ての年代で2019年以降増加していることからも、その状況がわかるでしょう。企業は転職希望者に「自社を選んでもらう」という意識で採用活動に臨むことが求められます。

ほかにも、求人倍率が大きく変化した業界・業種や、昨今の転職希望者が求める条件、そして前職を辞めた理由など、採用計画を立てるにあたり参考になる情報は多々あります。市場調査を徹底的に行い、自社の採用計画の策定に役立ててください。

競合調査を行い、差別化を行う

「売り手市場」の続く中途採用市場では、競合他社に埋もれずに自社の存在をアピールする必要があります。そのためには、競合調査も行いましょう。

競合他社の求めている人材像や提示している条件を自社と比較し、競合にはない自社独自の色を出していけると理想的です。また、自社ではたらく中途入社の社員に「なぜこの会社を選んだのか」をヒアリングし、転職希望者目線で魅力に感じられる自社の要素を特定する方法もお勧めです。

自社ならではの魅力を求人広告に盛り込んだり、公式SNSで発信したりすることで、競合他社との差別化がかないます。

採用業務の効率化について考える

採用業務にはさまざまな工程があり、採用活動が進むにつれ、人事・採用担当者に業務負担が集中する恐れがあります。そのため、必要に応じてITツールを導入し、各種業務の効率化を図りましょう。

例えば、採用管理ツールを導入すれば、転職希望者との日程調整や選考結果の通知など、一部コミュニケーションの自動化が可能です。また、オンライン面接を導入すれば、自社だけでなく転職希望者も面接に要する時間を短縮できるでしょう。

採用業務に追われて、選考や転職希望者とのコミュニケーションに十分な時間をかけられなければ、採用のミスマッチが生じるリスクがあります。そのような事態とならないよう、人事・採用担当者が余裕を持って採用業務に取り組むために効率化を考えることが大切です。

優先順位を付けて取り組む

採用計画を立てるにあたって、一部の項目は検討に時間を要することもあるかもしれません。そのような場合は、「すぐに決められるものを先に決める」という基準で優先順位を付けて、効率的に計画を立てることをお勧めします。

また、項目によって「細かな内容を綿密に決める」「大まかな内容にとどめる」と、情報の粒度を意識することも大切です。例えば、採用ペルソナは可能な限り綿密に決めることが望ましいです。一方で、採用手法は一つに厳選しようとすると時間がかかるため、「この手法をメインで取り入れて、ほかの手法は補助的に取り入れる」と大まかなプランを立てておけば良いでしょう。

必要に応じてアップデートする

採用計画を定期的にアップデートし、PDCAサイクルを回していくことも大切です。

採用活動を一通り終えた際に一連の動きを振り返ることで、「選考に時間を要しているため、入社承諾前辞退が多かった」や「人材要件のハードルが高く応募が集まらなかった」などといった具体的な課題点を見つけることが出来るからです。

重要な課題があった場合は、解決策を検討し、次回以降の採用活動に反映させます。採用計画の実行と改善を繰り返していくことで、自社の採用活動が徐々にブラッシュアップされていくはずです。また、一連の取り組みの中で自社独自のノウハウが見つかれば、競合他社との差別化を図れます。

採用計画を策定したあとの取り組み

採用計画は策定して終わりではなく、実際にきちんと運用していくことで、どのような成果が得られたのかを確認できます。特にポイントとなる部分は以下の通りです。

●全社的な取り組みとして進めていく

●採用サイトやSNSなどを見直す

●事前に決めた採用手法を実行する

●選考・面談を実施する

●採用予定者のフォローを行う

それぞれの点について解説します。

全社的な取り組みとして進めていく

採用活動は、該当の部署や人事・採用担当者だけで進めるのではなく、「全社的な取り組みだ」という意識を持ちましょう。採用活動の本来の目的は、自社の経営戦略や事業計画を実現するために必要な人材を採用することです。

しかし、実際に採用した人材は現場に配属されるため、事前に現場の意見をヒアリングし、求めている人材像を明確にすることが重要です。このプロセスを通じることで、よりマッチした人材の採用につながるからです。

そのため、社内のどの立場の社員であっても、採用活動は少なからず自分に関係しており、決して他人事ではありません。

採用業務に直接携わらない部署であっても、面接官を依頼するなど、何らかの形で関係する場合もあるでしょう。そのため人事・採用担当者は、人材を採用する部署はもちろん、さまざまな部署と良好な関係を保つことが望ましいです。

採用サイトやSNSなどを見直す

採用計画書に盛り込んだ採用手法の中で、どれを実際に用いるのかを決め、実際に実施していきましょう。採用手法には前述の通り、求人広告・人材紹介サービス・リファラル採用など、さまざまな手法があります。

「どの手法をメインで実施するのか」「複数の手法を組み合わせて採用活動を行っていくのか」など、採用担当者の間で意見を擦り合わせておくことが大事です。また、リファラル採用の場合は、社内の従業員や取引先から紹介を受ける形となるため、事前に丁寧な説明を行っておくことで、スムーズな実施につなげていけるでしょう。

そして、一定期間の運用をしたら、得られたデータをもとに検証していくことも大切です。求職者の反応や実際にどれくらいの数が選考に結び付いているのかを検証し、採用手法の優先順位についても見直してみましょう。

事前に決めた採用手法を実行する

採用計画書に盛り込んだ採用手法のなかで、どれを実際に用いるのかを決め、実際に実施していきましょう。採用手法には前述の通り、求人広告・人材サービス・リファラル採用など、さまざまな手法があります。

どの手法をメインで実施するのかや、複数の手法を組み合わせて採用活動を行っていくのかなど、採用担当者の間で意見を擦り合わせておくことが大事です。また、リファラル採用の場合は、社内の従業員や取引先から紹介を受ける形となるため、事前に丁寧な説明を行っておくことで、スムーズな実施につなげていけるでしょう。

そして、一定期間の運用をしたら、得られたデータをもとに検証していくことも大切です。求職者の反応や実際にどれくらいの数が選考に結び付いているのかを検証し、採用手法の優先順位についても見直してみましょう。

(参考:『【2025年版】採用手法16選を徹底比較|メリット・デメリット・最新の注目トレンド』)

選考・面談を実施する

求人を行った結果、応募があれば次は選考や面談を進めていきます。あらかじめ採用計画書に、選考基準や人材要件、選考に携わる部署などを盛り込んでおけば、スピード感を持って進めていけるはずです。

特に選考基準や人材要件があいまいだと、面接官によって選考にばらつきが出てしまい、せっかくの人材をとりこぼしてしまう可能性があります。順調に採用活動を進めていくためには、ルールに沿った運用が重要になります。

採用担当者や他部署との連携を強化し、綿密なコミュニケーションを取りながら、選考や面談を行ってみましょう。

採用予定者のフォローを行う

選考が終わり、採用条件通知書を送付してからも、採用活動は続いていきます。転職希望者が必ずしも入社してくれるとは限らないからです。

近年はどの業界でも人材不足が課題となっており、労働人口の減少から売り手市場になっている点を見落とさないようにしましょう。入社をするかどうかの最終判断は転職希望者にあることを忘れず、適切なフォローを行っていくことが大切です。

既存の従業員と接するための交流会の場を設けたり、面談を行ったりすることで、自社に対する志望度を高めていく必要があります。転職希望者が入社に当たって抱えやすい不安や悩みに寄り添い、積極的に情報開示を行っていくことで、スムーズに入社をしてもらえる流れをつくってみましょう。

(参照:『内定者のフォローは何をすべき?具体例と実施する際のポイントを紹介』)

新卒採用・中途採用の採用計画案の違い

採用計画を考える際、新卒採用と中途採用では、「採用対象」「採用基準」「採用時期」の3つの項目で違いが発生します。

| 新卒採用 | 中途採用 | |

|---|---|---|

| 採用対象 | 社会人未経験者 | 社会人経験者 |

| 採用基準 | ポテンシャル・将来性 | 経験・スキル・能力・即戦力 |

| 採用時期 | 一括採用(定期) | 不定期採用(通年) |

それぞれの項目について、具体的に見ていきましょう。

採用対象:社会人経験の有無

大きな違いは、社会人経験の有無です。大学や高校を卒業見込みの学生や、学校を卒業したばかりの新卒採用者は、社会人経験がありません。

一方で、中途採用者は他社で少なからず経験を積んでいます。社会人経験の期間や内容にもよりますが、一般的には中途採用のほうが育成コストを抑えられるといえるでしょう。

採用基準:将来性か即戦力

採用で重視するポイントにも違いがあります。自社が求めるスキルや経験を持つ中途採用者は、即戦力となる可能性が高いでしょう。新卒採用者の場合は、自身のポテンシャルの高さや将来性に期待できるかが鍵となります。

不足している人材がすぐに必要な場合は中途採用を、育成コストや期間にゆとりがある場合は新卒採用をするという選択肢もあります。

(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方』)

採用時期:定期か通年

主に学生を対象にした新卒採用は、基本的に毎年同じ時期に採用が行われます。新卒採用では学生が学習時間を確保しながら就職活動に取り組めるように、政府が提示するスケジュールを順守するよう要請されているためです。

一方、中途採用は、「退職者が発生したことによる欠員補充」や「新規プロジェクトのための増員」などを理由として採用が必要になるタイミングで募集するため、不定期もしくは通年で行われることが大半です。

まとめ

採用計画を立てることで、「求める人材像の明確化」「雇用のミスマッチの防止」などが期待できます。

効率的な採用活動を行うためには、しっかりと事前準備を行うことが大切です。自社の状況を正確に把握することはもちろんのこと、どのような人材を採用していけば良いかの方針を経営層や担当部署にヒアリングし、人員計画や要員計画も策定しましょう。新卒採用と中途採用では採用対象や基準などが異なるため、採用計画を別々に立てることもポイントです。

記事の内容を参考に、採用計画の策定や見直しをしてみてはいかがでしょうか。

なお、事業計画に基づいて最適な人員配置や採用計画を立てたい方に向けて、Excelフォーマットを無料でご用意しています。

下記よりダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

要員計画計算フォーマット|Excelですぐ活用できる使い方手順付き

資料をダウンロード