採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付

d's JOURNAL

編集部

「採用基準」は人材採用を進めるにあたって、具体的な判断を行うための重要な土台です。採用基準が明確であれば、選考プロセスに一貫性が生まれるため、より効率的な採用活動が可能となります。

しかし、採用基準のクオリティが不十分であれば、現場のニーズと採用した人材との間でミスマッチが起こり、生産性の低下や早期離職を招く原因にもなるでしょう。今回は採用基準の重要性と設定する際のポイント、見落としがちな注意点についてご紹介します。

採用基準とは

採用基準とは、企業が応募者のスキルを客観的に評価し、求める人材かどうかを判断する指標のことです。職歴や資格といった「ハードスキル」だけでなく、コミュニケーション能力や協調性、リーダーシップなどの「ソフトスキル」も採用基準に含まれます。

詳しくは後述しますが、この基準が全社統一のものでないと面接の合否に人事・採用担当者ごとの主観が入り、自社の要望に合わない応募者を採用してしまう恐れがあります。

「採用してもすぐに辞めてしまう…」とお悩みなら、採用基準を一度見直す必要があるかもしれません。

採用基準を設定する目的

採用基準を設ける主要な目的は、「公平性の担保」にあります。採用基準が適切に設定されていなければ、どのようなポイントを重視すべきかがあいまいになり、面接官の主観によって評価がブレてしまう可能性もあります。

面接だけで相手を見極めるのは決して簡単なことではなく、どれだけ注意していても判断に偏りが生まれてしまうものです。具体的には、突出した一つの特徴によってそれ以外の要素の評価まで影響されてしまう「ハロー効果」や、自分と似ている相手を高く評価してしまう「類似性バイアス」などにより、訓練された面接官であっても公正な評価を下せない場合があります。

採用基準が明確化、明文化されていれば、主観と客観をバランスよく評価に活かすことができるでしょう。そして、もう一つの目的は、「採用後のミスマッチを防ぐ」ことにあります。

人材に関する要件定義が不透明な状態で採用を行えば、「任せたいスキルや経験が不足している」「用意したポジションに対して、実力が足りない」といったミスマッチが起こる可能性が高まります。その状態で入社後のフォローなどをうまく行えなければ、せっかく採用した人材が早期離職するといった事態に発展することもあるでしょう。

採用基準が明確であれば、企業側から候補者に発信する情報や採用条件の精度が高まるので、ミスマッチの予防につながるのです。

採用基準の重要性

採用基準を定め、内容を明確にしておくことで、採用選考をスムーズに行えるようになります。採用基準があることで、どのような選考を実施すれば適切な評価が行えるかが判断しやすくなり、選考のスピードを速められるでしょう。

また、採用担当者ごとの判断のばらつきを防げるため、公正な選考に結びつきやすくなるはずです。選考過程における無駄を減らせるだけでなく、どの部分が重要なフェーズであるかもわかりやすくなるので、選考プロセスそのものの効率化につながるでしょう。

採用基準を設けることで得られるメリット

企業にとって、質の高い採用基準を設けることにはどのような意味があるのでしょうか。ここでは、メリットを3つに分けてご紹介します。

採用のミスマッチを防ぐことにつながる

1つめのメリットは、先にも述べたように、「採用のミスマッチの防止」にあります。採用基準が明確化されていれば、自社が求める人材像に近い人物を見極めやすくなり、着実にミスマッチを減らすことが可能です。

採用基準が不明瞭であれば、面接官の主観が入り込む余地が大きくなり、その分だけ選考の精度にブレが生じるリスクも高まります。そうなれば、現場が求める人材との乖離が生じやすくなり、ミスマッチが起こりやすくなるでしょう。

また、採用基準を採用条件に落とし込み、明確に提示しておけば、求職者側も企業にどのようなスキル・経験を求められているのかが判断しやすくなります。応募の段階で、相性などをある程度見極められるため、スタートからマッチ度の高い人材の割合が高まると考えられるのです。

公平・公正な選考を実現できる

採用基準が明確化されていれば、公平・公正な選考を実現しやすくなります。例えば、選考フローに複数の面接が組み込まれているケースなどで、異なる担当者が面接を担当する場合、採用基準がなければ各自の立場で主観による評価が行われます。

選考の基準がバラバラになれば、選考を受ける側に不公平感を覚えさせてしまう可能性もあるでしょう。しかし、経営層、人事、現場のそれぞれの考えを反映させ、質の高い採用基準を設けることができれば、選考プロセスに一貫性が生まれます。

その結果、選考の公平性・公正性が保たれ、候補者にも納得した状態で臨んでもらえるようになります。

採用活動を効率化することになる

採用基準の明確化は、採用活動全体の効率化にもつながります。適切な採用基準が設けられていれば、それに基づいて統一した評価が行えるため、選考業務の属人化を避けることが可能です。

属人化の回避は、例えば面接官の変更による引き継ぎや、複数人によるチーム制での業務を行う際に重要となります。採用基準を確認すれば、重要なポイントを的確につかめるため、体制の変更時にもスムーズに作業を継続できるのです。

また、そもそも採用基準が適切でなければ、役員と人事担当者、現場のそれぞれで求める人物像にギャップが生まれる可能性があります。人事の判断で選考を通過しても、役員面接で落ちてしまうといったケースが増えれば、歩留まりが低下して採用活動全体の効率悪化につながるでしょう。

こうした悪循環を避けられるようになるのも、質の高い採用基準を設ける重要なメリットです。

(参考:『採用フローで押さえておきたいポイント|課題と改善方法を紹介』)

採用チャネルの見直しができる

採用チャネルを見直すきっかけになることも、採用基準を明確にするメリットと言えます。

採用チャネルとは、企業が転職希望者へアプローチするために使用する媒体や手段のことです。求人広告の掲載や転職エージェントの活用、ダイレクトリクルーティングなど、その種類は多岐にわたります。

業種や求める人材によって媒体との相性があるため、採用基準を設けるのと同時に最適化できれば、採用活動の効率を上げられるはずです。

(参考:『採用チャネルとは?主な種類と選び方・注意点を紹介』)

採用基準を構成する3つの要素

採用基準を検討する際には、ある程度の枠済みに沿って必要な項目を洗い出していくのが近道となります。ここでは、採用基準を構成する3つの軸について詳しく見ていきましょう。

人格的な要素(動機・価値観・思想)

1つめの軸は、動機や価値観、人格的な要素です。より具体的にいえば、「仕事を通じてどのような成長を遂げたいのか」「仕事のどのような部分にやりがいを感じられるのか」「社会や他者とのつながりをどのように捉えているのか」といった観点に分解することもできます。

仕事における意思決定や行動を左右する要素であり、モチベーションの源泉となるものであることから、採用選考においては重要なポイントとなります。また、実際に会社という組織で働いてもらううえでは、「企業文化との相性」も重要な基準です。

自社の業務や社風との親和性が低ければ、十分なスキル・経験を持っていても、入社後に思ったような活躍を果たしてもらえない可能性があります。企業文化との相性が悪ければ、組織での居心地も悪くなり、早期離職を招いてしまうこともあるでしょう。

そのため、採用基準には一般論をそのまま適用するのではなく、自社のカルチャーをきちんと反映させることが大切です。

人格的な要素における質問例

・将来的に、どのような仕事に携わりたいと考えていますか?

・これまでに一番力を入れて取り組んだことは何ですか?

・チームで仕事に取り組む場合、あなたはどのような点で貢献できると考えますか?

コンピテンシー(行動特性)

行動特性とは、その人の行動パターンを示すものです。表面化された行動そのものではなく、行動につながる性格や動機などに着目するため、可視化しにくいという側面もあります。

しかし、適性検査などによって、ある程度は測定することが可能です。採用基準においては、特にハイパフォーマーに共通する行動特性である「コンピテンシー」をもとに、人材に求める条件を洗い出していくことが多いです。

すでに自社で活躍している従業員のコンピテンシーを洗い出すことで、採用基準の精度が高まり、入社後の活躍を期待できる人材を見極めやすくなります。

コンピテンシーにおける質問例

・あなたは周りから、どのような性格だと言われることが多いですか?

・どういった人物に憧れを抱いていますか?

・困難な課題に取り組むためには、どういった対応が必要だと考えますか?

また、コンピテンシーについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参照:『コンピテンシー評価とは|項目例とシートの書き方やメリット・デメリットを解説 』)

コンピテンシーとは

コンピテンシーは、高いパフォーマンスを発揮している人物に共通する行動特性です。

語源となった「Competency」という英単語には、「能力」や「適性」といった意味があります。

コンピテンシーを洗い出す際は、スキルや経験などの可視化できる要素よりも、創造性や価値観といった目に見えない部分を重視しましょう。そういった要素を採用基準に盛り込むことで、履歴書だけでは判断できない、応募者の適性を見極められるためです。

なお、コンピテンシーについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

(参照:『コンピテンシーとは?意味や人事評価・面接での使い方を解説』)

スキル・経験

スキルや経験は、第三者から見てもある程度判断しやすいため、「顕在能力」とも呼ばれています。具体的には、学力や知識、スキル、資格、経験、コミュニケーション能力などが該当し、トレーニングを積むことによって習得できるのが特徴です。

スキルや経験については、特に中途採用で重視されることが多く、即戦力としての働きを期待するうえでは重要なポイントとなります。例えば、「これまでの職歴でどのようなことを成し遂げたのか」「業務遂行に必要なスキルや資格は保有しているか」「マネジメントの経験はあるか」などがスキル・経験に関する採用基準となります。

スキル・経験における質問例

・将来のキャリアパスを考えて、何か資格や技能の勉強に取り組んでいますか?

・希望する職種で、あなたがこれまで得た経験をどのように活かしますか?

・管理職やチームリーダーはどのようにあるべきだと考えますか?

採用基準の決め方

採用基準を検討するうえでは、実際に選考フローで運用することを意識しながら設定することが大切です。ここでは、採用基準を考える際に重視すべきポイントを3つに分けて見ていきましょう。

求める人材像を明らかにする

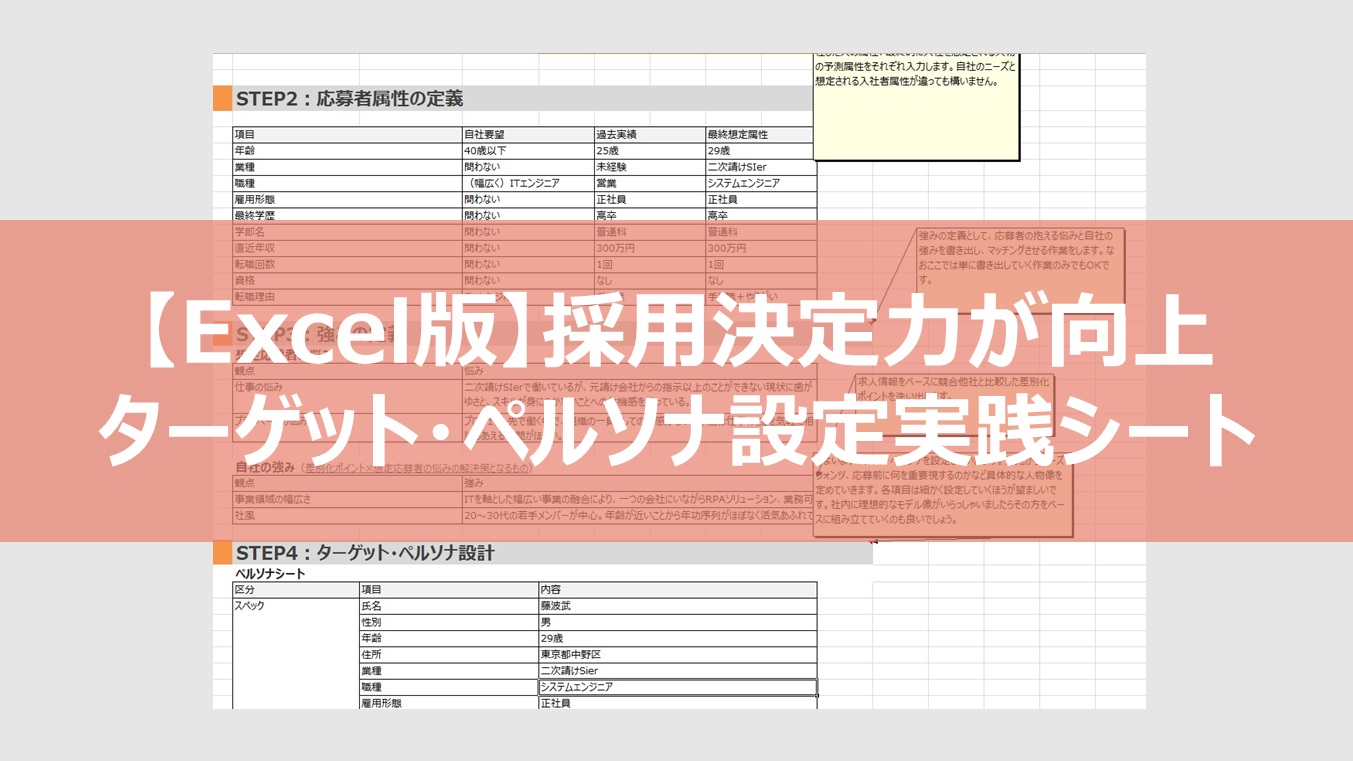

採用のミスマッチを防ぐためには、採用ペルソナを明確化し、自社が求める人材像を明文化しておくことが大切となります。採用ペルソナがしっかりと固まっていれば、チーム内での共有がしやすくなり、採用基準にもブレが生じにくくなります。

また、採用ペルソナに合わせて、訴求すべきポイントも最適化できるので、求職者に対して効果的なアピールが行えるようになるのもメリットです。採用ペルソナを設定する際には、できるだけ細かな人物像を描き出し、担当者によって認識のズレが起こらないように具体化するのがコツです。

採用ペルソナの設定例

・年齢や性別、学歴、年収

・経験や保有する資格

・価値観や人柄

・家族構成

・趣味

・志望する業界や職種

・企業に対して求めていること(待遇面・社風)

・将来のキャリアプラン など

一方で、市場の状況に応じて、柔軟に変更できる余地も残しておくとよいでしょう。求人市場の動きによっては、採用ペルソナのハードルが高すぎると、十分な母集団が集まらないケースもあります。

こうした場合にすぐ対応するためにも、ペルソナの条件には優先順位を設けておき、マッチする人材の幅を広げられるように準備するのがポイントです。

(参照:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

評価項目を精査する

続いて、評価項目を見直します。

求める人材に必要なスキルが何なのかを可能な限り挙げた上で、その中から優先順位が高いものピックアップします。

ただし、評価項目が多過ぎると面接官の負担になってしまうので、最大でも20個程度に抑えておきましょう。

また、評価項目をなかなか絞り込めない場合は、経済産業省が定めている「人生100年時代の社会人基礎力」を参考にするのも一つの手です。

これは経済産業省が2017年に定義した、現代を生きる社会人に必要な12個のスキルで、以下の3つのジャンルに分類されています。

人生100年時代の社会人基礎力

| 前に踏み出す力 | ・主体性 ・働きかけ力 ・実行力 |

|---|---|

| 考え抜く力 | ・課題発見力 ・計画力 ・創造力 |

| チームで働く力 | ・発信力 ・傾聴力 ・柔軟性 ・情況把握力 ・規律性 ・ストレスコントロール力 |

各項目の詳細については、経済産業省の公式ホームページをご参照ください。

(参照:経済産業省『人生100年時代の社会人基礎力』)

定性的な評価基準もなるべく明文化する

柔軟に人材を評価するには、数値では計測できない定性的な評価項目も採用基準に盛り込まなければなりません。そこで、「人生100年時代の社会人基礎力」と合わせて、以下のフレームワークシートをぜひご活用ください。

このシートを活用すれば、定性的な評価項目を加味しつつ、応募者のペルソナを詳細に設定できるので、採用活動の効率が格段に向上します。

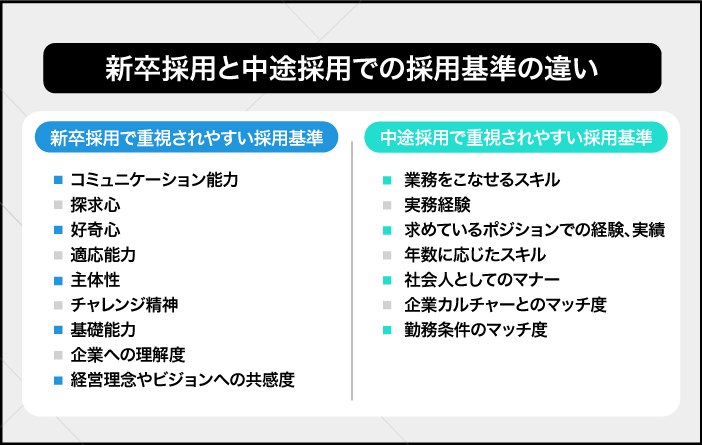

新卒採用と中途採用での採用基準の違い

一口に採用基準といっても、新卒採用と中途採用では重視すべきポイントが異なります。採用基準を設定する際には、それぞれで重視する要素を洗い出しておき、用途に応じた使い分けを行うことが大切です。

新卒採用では、応募者の人柄やコミュニケーション能力など、ポテンシャルに関するポイントが重視される傾向にあります。

新卒採用で重視されやすい採用基準

・コミュニケーション能力

・探求心

・好奇心

・適応能力

・主体性

・チャレンジ精神

・基礎能力

・企業への理解度

・経営理念やビジョンへの共感度

一方、即戦力としての働きが期待される中途採用では、具体的なスキルや求める人材像との適合性などが重視される傾向にあります。

中途採用で重視されやすい採用基準

・業務をこなせるスキル

・実務経験

・求めているポジションでの経験、実績

・年数に応じたスキル

・社会人としてのマナー

・企業カルチャーとのマッチ度

・勤務条件のマッチ度

このように、求められる判断基準は大きく異なるので、状況に応じて使い分ける必要があります。

(参考:『中途採用が難しい5つの理由|うまくいかない時の改善方法も解説』)

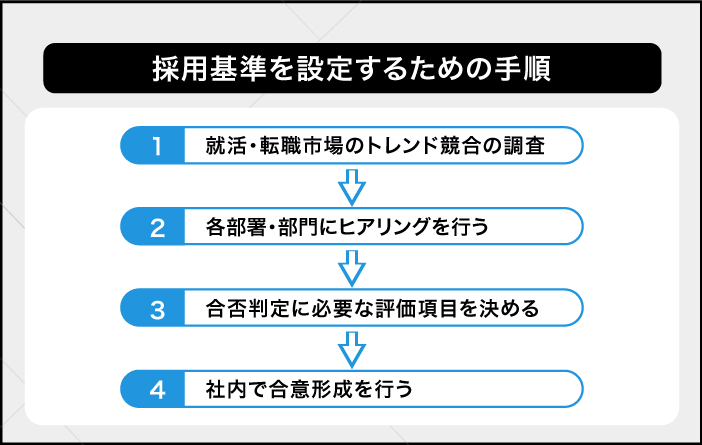

採用基準を作成する具体的な手順

採用基準を設定するには、丁寧な下準備を行うとともに、社内のメンバーに協力してもらえる体制を構築することが大切です。ここでは、採用基準を設定するための手順を4つのステップに分けて見ていきましょう。

1.就活・転職市場のトレンドを調査

まずは就職・転職市場のトレンドを調べて、採用基準の程度を検討していきます。

例えば、明らかな売り手市場の中で採用基準を高く設定し過ぎると、予定している採用人数を確保するのが難しくなります。反対に、必要以上に低い採用基準を設けてしまうと、採用後のミスマッチが起こる原因となるかもしれません。

就職・転職市場のトレンドに基づいて採用基準を設ければ、このような事態を未然に防ぐことができます。

なお採用基準を定める際は、厚生労働省が調査している「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」の結果や、人材業界の民間企業が公表するデータも参考になるはずです。さらに中途採用なら、競合企業が出している募集要項も合わせて確認したいところです。

また、こちらのレポートからは職種・業界別の最新動向が確認できるので、あわせてご覧ください。

2.各部門・部署にヒアリングを行う

続いて各部門・部署に、どのような人材を求めているのかをヒアリングします。

人事・採用担当者と現場の社員とで、求める人材像が一致しないのはよくあることです。

配属先が求める人材像を具体的にイメージして採用基準を定めなければ、採用後にミスマッチが起こり、現場の業務に支障をきたす恐れがあります。

例えば営業職の採用において、「コミュニケーション能力の高さ」を採用基準に設けたとします。しかしこれだけでは、「明るくハキハキと話せる」「顧客に寄り添った提案ができる」など、さまざまなコミュニケーション能力のうち何を求めているのかが不明瞭です。

人事・採用担当者と現場の社員との間に「コミュニケーション能力」に対する認識の齟齬があれば、実務に適性のない人材を採用してしまうかもしれません。

双方が共通認識をもって採用活動を行うには、採用基準を入念に擦り合わせる必要があるのです。

とはいえ、採用活動を行ったことがない現場の社員にとって、自身が所属している部署にどのような人材が必要なのかを具体的に言葉で示すのは難しいものです。

現場の社員から求める人材の条件をうまく聞き出したい場合には、ぜひ下記のフレームワークシートをご活用ください。

シートの項目を埋めていくだけで理想の人材像が浮かび上がってくるので、各部門・部署へのヒアリング時に役立つはずです。

3.評価項目を定める

各部門・部署へのヒアリングが済んだら、評価項目を定める作業に移ります。

ヒアリングの内容を加味しつつ、求める人材像を明確にし、その人材を採用するために必要な項目を選定します。

その際は冒頭でもお伝えした通り、「ハードスキル」だけでなくコミュニケーション能力や協調性などの「ソフトスキル」も評価項目に取り入れましょう。応募者をより多面的に評価できるようになるため、高いパフォーマンスを発揮できる人材だけでなく、自社の社風にマッチした人材も見極めやすくなります。

評価項目を最終決定する際には、前述したコンピテンシーや経済産業省が提唱する「人生100年時代の社会人基礎力」を活用するのがおすすめです。

自社の社員の行動特性に加え、これからの時代に必要となるスキルを評価項目に落とし込めば、より精度の高い採用基準を設定できるはずです。

4.社内で合意形成を行う

最後に、ここまでの内容を基に社内で合意形成を行えば、評価基準の設定は完了です。

合意形成とは、異なる意見に対して、全員が納得できる着地点や解決策を導き出すプロセスのことです。採用に関わる社員が増えると、それだけ全員が納得する決定とはいかなくなりますが、採用活動を進めるにはどこかで妥協点を導き出す必要があります。

意見が割れた場合に、どういった判断を優先するべきかという社内ルールを決めておかないと、評価基準を設定した社員の主観が入り、採用の公平性が失われてしまうからです。

例として新卒採用では、中長期的な育成を見据えているので、経営陣や幹部クラスの社員との合意形成が不可欠です。企業がもつビジョンを実現するに当たって、フレッシュな人材に何を求めるのかを擦り合わせなければなりません。

一方で中途採用は、欠員の補填や増員を目的とするケースがほとんどなので、実務に支障が出ないようにミスマッチを防ぐことが重視される傾向にあります。

そのため、応募者と立場が近い現場の社員との合意形成が何よりも優先されます。

適切でない採用基準の特徴

採用基準の設定がなかなかうまくいかないのは、以下の2つの特徴に当てはまっているせいかもしれません。

自社の採用基準と照らし合わせて、思い当たる節がないかを確かめてみてください。

明確な言語化や定義付けができていない

採用活動に苦戦している場合、採用基準の明瞭さに問題がある可能性が考えられます。

長時間かけて設定した採用基準でも、明確な言語化や定義付けがされていない、曖昧なものであっては意味がありません。人事・採用担当者ごとに解釈の違いが生まれ、正当な評価ができなくなってしまうからです。

「主観を取り除いて選考に一貫性をもたせる」という本来の目的を意識して、誰にでも理解できる採用基準を設定しましょう。

就活・転職市場のトレンドを考慮していない

就活・転職市場のトレンドを意識できておらず、競合企業よりも採用のハードルが高くなっている場合には、一度基準を見直す必要があります。

有効求人倍率が高い、つまり、求人の件数が多い業種は、人材の獲得競争が激しいため採用活動が難航しがちです。にもかかわらず、自社の採用基準を競合企業よりも高く設定していると、人材が余計に集まらなくなってしまいます。

より多くの人材を採用するためには、就活・転職市場のトレンドや競合企業の募集要項などを調査して、自社の採用基準のほうを再調整することが肝要です。

採用基準が適切ではない場合に発生する問題

採用基準が明確でなければ、採用する人材の質にばらつきが出てしまう恐れがあります。不足する人員を補充するという短期的な目的を優先してしまえば、今後の自社の成長を支える人材の確保という中長期的な視点が欠ける部分も生じる場合があるでしょう。

採用基準の見直しを行ったほうがよい主なケースとして、以下の場合が挙げられます。

採用基準を見直したほうがよい主なケース

・採用した人材がなかなか定着しない(離職率が高い)。

・入社する人材の質にばらつきが生じている。

・スキルや能力に差があり、人材育成がうまくいかない。

・思うように応募が集まらない。

・特定の職種で人材を求めている。

自社の採用活動の現状をよく分析したうえで、採用基準のあり方を見直してみましょう。

採用基準を見直すポイント

採用基準を見直す際には、以下でご紹介する4つのポイントを意識したいところです。

ポイント①募集背景から見直す

採用基準の設定がうまくいかない場合は、募集背景に立ち返って考え直すのも一案です。

例えば欠員の補填を目的として中途採用を行うなら、業務をきちんと回せるようにすることが最優先です。「せっかくなら以前よりも業績を上げてくれる人材を採用したい」と考えて採用基準を引き上げても、欠員の穴埋めができなければ元も子もありません。

現場にはどのような課題があるのか、なぜ採用活動を始めたのかを今一度振り返り、募集背景に即した採用基準を設定しましょう。

ポイント②就活・転職市場の相場を確認する

繰り返しにはなりますが、就活・転職市場の動向を把握するのも採用基準を見直す際のポイントです。厚生労働省が公表している「一般職業紹介状況」や、人材業界の民間企業が発表する「採用市場レポート」などを参考にすれば、就活・転職市場の相場を把握できます。

ポイント③オリジナルの採用基準を作る

採用基準を見直す際には、自社ならではの基準を設けることも大切です。

なぜなら企業には、それぞれの社風があるからです。スキルや経歴だけを基準に採用活動を行うと、新入社員が社風に馴染めず、早期離職につながるかもしれません。

「自社の社風にマッチするか」「自社の業務に適性があるか」など、独自の評価基準を設ければ、そのようなリスクを避けられます。

ポイント④コンピテンシーモデルを活用する

コンピテンシーモデルも、採用基準の見直しの効率化に役立ちます。

社内で高いパフォーマンスを発揮している社員の思考傾向を捉え、「なぜ業績アップへつながる行動に至ったのか」を分析しましょう。その要素を全て洗い出し、コンピテンシーモデルとしてまとめれば、自社が求める人材像が自ずと見えてくるはずです。

採用基準を決めるときの注意点

採用基準はきちんと設定できれば、選考の質を向上させるとともに、プロセスの効率化にもつながります。一方で、クオリティが不十分であれば、かえって効率を低下させてしまう可能性もあるので注意が必要です。

ここでは、採用基準を定めるうえで気をつけておきたいポイントを5つに分けてご紹介します。

各部署の意見をきちんと取り入れる

これまで見てきたように、部署や職種によって、どのような人材を求めているのかは大きく異なります。特に中途採用の場合、どのようなスキルや経験が必要であるのかは、現場の担当者のほうが正確に把握できていると考えるのが自然です。

現場の声を軽視して採用を進めれば、業務遂行においてミスマッチが起こるリスクが高まるので、各部署の意見を丁寧にヒアリングしましょう。

経営方針との擦り合わせを行う

採用基準の設定においては、経営方針との擦り合わせも重要なプロセスとなります。自社の現状だけでなく、将来の経営や人材戦略も踏まえることで、長期的な活躍が見込める人材の条件が明らかになるのです。

近年の人材採用では、特に「カルチャーフィット」が重視される傾向にあります。カルチャーフィットとは、企業の風土や文化に人材が適合している状態を表し、社内で長く活躍してもらううえで欠かせない要素です。

例えば、企業が一人ひとりの独立した成果を重視するのか、チームでの協調性や規律を大事にするのかでは、おのずと働き方や評価基準も異なってきます。こうした企業カルチャーとの相性が合わなければ、どれだけ高度なスキル・経験を持った人材であっても、思う存分に活躍してもらうのは難しいといえるでしょう。

カルチャーフィットを見極めるうえでは、企業全体を見渡す広い視点が必要となるため、経営陣との連携が欠かせません。

コンプライアンスを重視する

採用基準の設定時には、コンプライアンス違反に注意することも重要です。

採用活動に限った話ではありませんが、近年、社会全体でコンプライアンス遵守の意識が高まりつつあります。そんな中でコンプライアンス違反が発覚すれば、世間から厳しいバッシングを受け、企業の信頼は失われてしまうでしょう。

なお厚生労働省は、採用活動におけるコンプライアンス違反を防止するために、「公正な採用選考の基本」を公表しています。これは採用選考時に回答を求めた場合に、就職差別に該当する事項を以下の2つに区分けして列記し、注意を促したものです。

本人に責任のない事項

本人に責任のない事項

本籍や出生地に関すること (戸籍謄(抄)本や、本籍が記載された住民票(写し)を提出させることも該当する)

家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)

住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)

生活環境・家庭環境などに関すること

上記の事項を応募用紙に記載させたり、面接で尋ねたりすることは、就職差別に該当するおそれがあります。選考基準には、能力や適性など応募者本人のことのみを設定してください。

(参照:経済産業省『公正な採用選考の基本』)

本来自由であるべき事項

本来自由であるべき事項

宗教に関すること

支持政党に関すること

人生観、生活信条などに関すること

尊敬する人物に関すること

思想に関すること

労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること

購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

これらも、選考基準に組み込むと就職差別に該当する事項です。

「個人の自由」として憲法でも保障されているので、採用基準に組み込んではなりません。

(参照:経済産業省『公正な採用選考の基本』)

評価項目をあいまいにしない

繰り返しになりますが、評価項目を不明瞭なままにしておくと、せっかく採用基準を設定しても選考に活かすことはできません。的確な判断を行うためには、具体的な基準を設け、担当者によって大きな齟齬が生じないように準備することが大切です。

例えば、「コミュニケーション能力」を採用基準の一つに設定するのであれば、「傾聴力」「論理的思考力」「洞察力」「声のトーンや表情の使い分け」「共感力」など細かく分解するのがポイントです。 自社が求める人材像と照らし合わせたうえで、必要とされるスキルを基に分解していくとスムーズに進められます。

評価基準の具体化・明文化を行えば、選考担当者の心理的な負担を軽減することにもつながるでしょう。

採用担当者向けの研修を実施する

採用活動を成功させるためには、採用基準の品質を向上させるだけでなく、研修などによって担当者の力量も高めることが大切です。担当者によって選考の基準や方法にばらつきが生まれないよう、丁寧に研修を重ねながらスキルを磨いてもらう必要があります。

また、面接官は求職者にとってはじめてその企業で深く接する存在であることから、「企業の顔」といえる重要なポジションです。面接官の振る舞いによって、内定承諾率などが左右される可能性もあるので、採用活動を成功に導くうえでは面接官の育成も欠かせない取り組みといえるでしょう。

面接官のトレーニング方法は、「座学による集合型研修」と「実践を通じたロールプレイング」の2通りに大別できます。まずは座学でしっかりと知識を身につけてもらい、そのうえで実践を通したスキルの向上につなげていくのが理想です。

研修は企業側で講師や資料を用意する方法だけでなく、採用コンサルタントなどの専門家にセミナーを依頼する方法もあるため、自社のリソースに応じて適したものを選びましょう。また、オンライン面接を取り入れる場合は、オンラインならではのコツや注意点もあるので、忘れずにトレーニングの機会を設けるのがポイントです。

オンラインで面接を行うコツと注意点

・オンライン面接が可能であることをPRする

・他の担当者の声が入らない場所(会議室など)で実施する

・初めてオンライン面接を行うときは、事前にロールプレイング(模擬練習)を行っておく

・接続時は相手の緊張をほぐすために、雑談を取り入れる

・通常の会話よりも、ゆっくりと話して相手が聞き取りやすいように配慮する など

(参考:『面接官のやり方と心得|事前準備や質問例など基礎ノウハウを解説【マニュアル付】』)

採用基準に基づいて人材を判断する方法

採用基準を作成したら、具体的な選考プロセスに落とし込む必要があります。最後に、採用基準を実践的な採用判断につなげる方法について、「書類選考」「適性検査」「面接」の3つの選考プロセスごとに見ていきましょう。

書類選考

採用基準を選考に活かすためには、書類選考の段階でしっかりと候補者の絞り込みを行うことが大切です。書類選考での絞り込みが不十分であれば、その後のプロセスに負担が偏ってしまうので、採用基準に基づいた判断が行える仕組みを整えましょう。

例えば、採用基準を踏まえたフォーマットを作成し、それに合わせて必要項目を記入してもらう形式を導入すれば、効率的な判断が行いやすくなります。特に中途採用の場合は、応募者ごとの経歴やスキルがより多様化するので、職務経歴書などのフォーマットを指定しておくと選考がしやすくなるでしょう。

一方で、企画職の募集などで個人のプレゼンテーション能力を見極めたい場合は、あえてフォーマットを指定せず、自由な形式でアピールしてもらうというのも一つの方法です。適したスタイルは募集する職種やポジションによっても異なるので、状況に合わせて柔軟に判断することが重要です。

なお、書類選考の歩留まりが悪い場合は、設定した採用基準が高すぎる可能性も考えられます。新たな人材に期待するばかりに、過度に厳格な基準を設けてしまうというケースもめずらしくはないので、市場の動きや自社の待遇も踏まえて客観的な水準を見極めましょう。

適性検査

基本的なスキルや資質を見極めるうえでは、「適性検査」を実施するのも有効な方法といえます。適性検査とは、学力や知識、性格的な傾向、価値観、行動特性などを多角的に見つめ、職務に対して十分な資質を備えているかを見極めるための試験です。

適性検査を実施することで、客観的な視点で人物評価が行えるとともに、選考における担当者の負荷も軽減することができます。また、結果のデータを収集・分析すれば、次回以降の採用選考に活用することも可能です。

適性検査には、活躍している人材のコンピテンシーをもとに基準を設定できるものや、あまり費用をかけずに実施できるものまで幅広い種類があります。自社が設定した採用基準と相性が合うものを導入すれば、選考の質と効率を同時に高めることができるでしょう。

面接

面接では、あらかじめ設定した採用基準に沿って質問していくことで、公正な判断が行いやすくなります。そのうえで、面接ではスキルフィットとカルチャーフィットの両方に目を向けて、人材と自社が求める条件との適合性を見極めることが重要です。

そのためには、「STAR面接」という方法を活用して、候補者のコンピテンシーを見極めるのも有効な方法です。STAR面接とは、質問を「S:Situation(当時の状況)」「T:Task(そのときに抱えていた課題)」、「A:Action(そのときに起こした行動)」、「R:Result(得られた結果)」の4つの角度で行う方法です。

自然な形で具体性のある質問を行うことで、候補者の本音を引き出しやすくなるのがメリットとされています。例えば、中途採用の候補者に対して、マネジメントに関するコンピテンシーを確認する際には、次のようなSTARの項目に沿った質問が効果的です。

STAR面接の質問例

・Situation(状況)

「チームやプロジェクトに関わっていた人数はどのくらいでしたか」

「あなたはどのような立場でチームに関わっていましたか」

「あなたをサポートするような人物や仕組みは存在していましたか」

・Task(課題)

「当時どのような課題を抱えていましたか」

「どのようなKPIに向き合っていましたか」

「抱えていた問題点が発生した経緯について教えてください」

・Action(行動)

「その課題をどのように解決しようとしましたか」

「課題解決のためどのような行動を起こしましたか」

「解決のヒントをつかんだきっかけについても教えてください」

・Result(結果)

「課題はどの程度まで解決できましたか」

「当時の目標達成度はご自身でどのように評価していますか」

「当時を振り返ってみて、今ならより改善できそうな要素はありましたか」

このように、4つの段階に分けて質問を構築していけば、具体的なエピソードをもとに候補者の行動特性や人となりを見極めやすくなります。ただし、STAR面接を行うには、相手に合わせた状況把握能力や、柔軟なコミュニケーション能力が必要となります。

導入するにあたっては、しっかりと面接官のロールプレイングを行い、十分なスキルと経験を身につけてもらいましょう。

採用基準に関してよくある質問

最後に、採用基準に関するよくある質問にお答えします。

Q1:そもそも採用基準って何?

採用基準とは、選考に一貫性をもたせるために定める指標のことです。

これを設定しておけば、選考における面接官の主観を排除できるので、社内のコンセンサスに基づいた人材を採用しやすくなります。

Q2:採用基準で重視すべき項目は何?

採用基準で重視すべき項目は、企業ごとに異なります。

コンピテンシーや、経済産業省が提唱する「人生100年時代の社会人基礎力」を参考に、理想とする人材に求める要素を洗い出しましょう。

Q3:採用基準を設定するときの注意点は何?

採用基準を設定する際は、現場の意見を取り入れることが大切です。

特に中途採用において、人事・採用担当者と現場の社員とで求める人材像が異なるケースは多々あります。

また、企業のイメージを落とさないように、コンプライアンスも遵守しなければなりません。

まとめ

採用基準は選考に関わる業務の属人化を防ぎ、公平かつ安定した評価を行うことを目的に設定します。採用基準のクオリティが高ければ、それだけ自社にフィットした人材を確保しやすくなり、採用活動全体の効率も向上します。

採用基準にはさまざまな評価項目がありますが、基本的には「人格的な要素」「行動特性(コンピテンシー)」「スキル・経験」の3種類に大別することが可能です。評価項目が多すぎても選考の効率を低下させてしまうので、それぞれの要素について十分に精査し、自社に合った基準を整備してみましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

採用ペルソナ・ターゲット設定実践シート|採用決定力向上のために活用

資料をダウンロード