戦略人事とは?取り組むメリットや必要な機能・企業の事例を解説

d’s JOURNAL編集部

現代の経営環境は、労働人口の減少によって、従来よりも人事分野の重要性が高まっています。それに伴って注目を集めているのが、人事が経営戦略の実現や策定に積極的に関与する「戦略人事」です。

この記事では、戦略人事の定義や取り組むメリット、実現するために必要なステップ、企業の導入事例などを詳しく解説します。

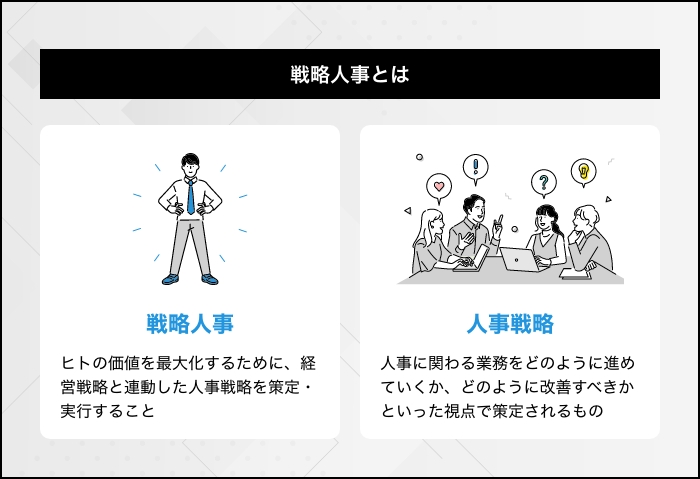

戦略人事とは

戦略人事とは経営戦略の実現を目指し、自社の従業員の価値を最大限に活かす人事施策を立案・実行することを意味します。経営資源を適切に配分するプロセスで用いられるビジネス用語であり、1990年代、アメリカの経済学者であるデイブ・ウルリッチによって提唱されました。

これまで人事部門には、人材の採用や育成、評価、労務管理などの業務をこなすことが求められていましたが、戦略人事はこれだけにとどまりません。基本的な人事の業務に加えて、経営戦略と連動した人事施策の立案・実行が求められるのです。

ビジネス環境が目まぐるしく変化する現在では、こうした取り組みに貢献できる人事・採用担当者の存在が、企業の大きな強みとなります。それは、経営戦略をかたちにできる人材の採用や育成につながるためです。戦略人事は、今後求められる「新しい人事・採用担当者の姿」だといえるでしょう。

戦略人事と似た言葉に「人事戦略」があるため、「この2つは何が違うの?」と気になる人事・採用担当者もいるのではないでしょうか。以下で解説していきます。

人事戦略との違い

人事戦略は、人事に関わる業務をどのように進めていくか、どのように改善するかといった視点で策定されるものです。具体的には、「人材不足を解消するために採用方針を見直す」「業務効率化のためにアウトソーシングを活用する」といったものが挙げられます。

このように、人事戦略は人事部門のインフラ整備やルーティン業務、トラブル対応など、より実務的な内容を対象としているのが特徴です。それに対して、戦略人事は経営戦略の実現を目的に策定するものであり、人事戦略よりも上位の概念といえます。

両者の関係性を表すのであれば、戦略人事によって人事の大きな目標や方針、方向性を固め、それに沿って具体的な人事戦略を掘り下げていくイメージといえるでしょう。

戦略人事に必要なこと

戦略人事を実行する際、人事・採用担当者には何が求められるのでしょうか。ここからは、その具体的な内容を一つずつ解説します。

人事分野に関する専門知識

戦略人事を進めるに当たって、人事・採用担当者に求められるのは「人事の分野に関する幅広い専門知識」です。

人事・採用担当者は、経営陣とともに経営目標や経営計画の達成に向けて、課題を解決させるための人事施策に取り組まなければなりません。これは全社的な取り組みとなるため、人事・採用担当者も経営者の視点から、自社で活躍できる人材の採用や育成につながる施策を立案する必要があります。

このように効果的なアプローチの方法を考え、人事部門が担う役割を全うするには、人事に関する幅広い専門知識が欠かせないのです。

経営戦略や事業戦略に関する理解

「自社の経営がどうなっているのか」「今後、成長させたい分野は何か」など、経営戦略や事業戦略に関する理解を深めることも重要です。繰り返しにはなりますが、経営戦略を実現できる人事施策が重要な鍵となるためです。

経営戦略の内容が良くとも、それを実行できる従業員がいなければ結果を出すことはできません。また、従業員が保有しているスキルや知識を活かせる場を提供できなければ、企業の成長につながらない可能性もあります。

自社の経営戦略や事業戦略について深く知ることで、それを実現させるためにどのような人材を採用、また育成すればよいのかが明確になります。その結果、より戦略的な人事施策の立案も可能となるでしょう。

対応力

加速するビジネス環境の変化を見逃さず、迅速かつ柔軟に対応できる力も人事・採用担当者には求められます。

戦略人事では、人事部門だけが関係する取り組みを立案・実行すればよいわけではありません。企業の戦略実現に寄与できるような施策が重要であるため、ビジネス環境の動向を常に確認し、変化に応じて迅速かつ柔軟に対応する必要があります。

人事・採用担当者にこうした対応力が備わっていれば、自社の経営戦略を実現できる可能性が高まり、持続的に競争力を維持させることにもつながります。

成果力

目標を達成して成果を出すスキルを、成果力といいます。立場に関係なく、ビジネスパーソンであれば身に付けておくべきスキルの一つです。

このスキルがあれば、適切な目標を立て、それを達成するためにどのようなステップを踏むべきなのかを明確に考えられるようになります。そして結果を残せるように、改善を繰り返しながら行動し、最後まで諦めずにやり抜くこともできるでしょう。人事・採用担当者には、経営戦略の実現につながるような人事施策の立案が求められるからこそ、成果力が重要なのです。

成果力は、主に「問題解決能力」「リーダーシップ」「コミュニケーション力」の3つの能力で構成されています。一つひとつのレベルを高めることで、成功をつかむ可能性がさらに高まるため、それぞれの能力については押さえておきたいところです。

問題解決能力

経営戦略の実現に至るまでには、さまざまな問題に直面することが予想されます。組織の体制を整えたり目標を管理したりと、やらなければならない業務も多く、思い描いた通りに施策を進められないかもしれません。

しかし、解決策を立案・実行するスキルがあれば、問題や課題を見つけ出して分析できるため、経営戦略の迅速な実現につながります。

リーダーシップ

経営戦略を実現するには、人事・採用担当者や経営陣の力だけではなく、従業員も巻き込んで施策に取り組まなければなりません。そのため、人事・採用担当者には、戦略実現に向かって組織全体をまとめ、導くリーダーシップが欠かせません。

従業員に自社が掲げる目標を共有したり、従業員一人ひとりと真摯に向き合ったりすることで施策をスムーズに進められるようになります。人事・採用担当者を筆頭に、従業員全員がリーダーシップを意識できるようになれば、チーム力も高まるでしょう。そうして企業全体のパフォーマンスが向上していくと、大きな成果をつかめるチャンスも広がると考えられます。

コミュニケーション力

戦略的な人事施策を進める際には、さまざまな立場の従業員や部署と関わる機会が増加します。的確かつ円滑に施策を実行するために、人事・採用担当者にはコミュニケーション力も求められます。

全社的な取り組みとなる戦略人事では、経営戦略の実現だけに目を向けるのではなく、従業員の思いや考えを反映することも重要です。人事施策に従業員の思いを盛り込む際には、相手の話に耳を傾けたり、自分の意見を論理的にわかりやすく伝えたりと、適切にコミュニケーションを取らなければなりません。

このように人事・採用担当者は、戦略実現に向けて、相手と円滑に意思疎通を図る力を身に付けておく必要があるのです。

信頼関係

人事・採用担当者は、働いている従業員からの信頼を得ることも欠かせません。

信頼関係が築けていない場合、「新たな取り組みを始めたい」と語りかけても受け入れてもらえない可能性もあります。特に戦略人事を実践する場合は、従業員の働き方にも変化が生じるため、関係性を深めることがより重要となります。

社内全体で信頼関係を構築できるよう、人事・採用担当者は、従業員の気持ちに柔軟に応えたり、誠実に行動し続けたりしながら業務に取り組みたいところです。

従業員への説明

戦略人事を実行する際、人事・採用担当者には従業員に対して企業が掲げる経営戦略と、それを実現させるために何が必要となるのかをわかりやすく説明する必要があります。

経営戦略を実現させるには、従業員の理解と協力が欠かせません。思い描いた成果を達成するためにも、戦略人事の意義やメリットの周知に努めましょう。

国内で戦略人事が重視される背景

現在でも日本企業では、具体的な経営戦略は経営者や経営戦略室が打ち出すものとされています。そのため、人事・採用担当者が経営戦略の策定に関与する機会は、あまりないのが一般的です。

しかしデイブ・ウルリッチによって戦略人事が提唱されて以来、アメリカの先進企業を中心に実践されるようになりました。これを受けて日本国内でも戦略人事が浸透し、注目を集めるようになったのです。

今では多くの企業で重要視されている戦略人事ですが、その背景には何があるのでしょうか。

ビジネス環境の急速な変化

現在では世界的にグローバル化やDXが進み、ビジネス環境が急速に変化を続けています。こうした状況下で、自社が競合他社よりも優位な立場を築くことは、長期的な利益の確保や市場シェアを拡大するための重要な鍵となります。

しかし人事の役割が従来のままでは、目まぐるしい移り変わりに追いつけず、競争力を高めることは困難です。新たな変化に適応できる人材を採用するためにも、人事・採用担当者の役割を見直した戦略人事が重視されるようになったといえます。

従業員の重要性の高まり

近年、日本では従業員を「資源」ではなく、「資本」と捉える「人的資本経営」が注目を浴びています。人的資本経営では従業員が持つスキルや知識を活かすことで、長期的な企業価値の向上につながると考えられているため、「人材」の重要性が高まっているのです。

先ほどお伝えしたように、経営戦略の実現を目指す上では、従業員の価値を最大限活用することが必要不可欠です。求める人材の採用や適切な人材を育成できる環境を整えることで、結果的に企業の競争力の向上にもつながります。このように従業員の重要性が高まっているため、戦略人事も大きくクローズアップされています。

戦略人事の実現が難しいのはなぜ?

日本国内でも戦略人事が浸透してきたとは言え、導入している企業はまだまだ少ない傾向にあります。その背景には以下のような理由があり、戦略人事の実現は簡単ではありません。

戦略人事の実現が難しい理由

人事・採用担当者のリソース不足

経営陣の認識不足

従業員の理解不足

人事・採用担当者は、人材の採用や給与計算、労務管理など、企業の成長を支える重要な役割を担っています。しかし、こうした日常業務をこなすのに必要な人数しか配置していない企業も多く、戦略人事を実行するためのリソースが不足しているのが現状です。

また戦略人事は、人事・採用担当者と経営陣が連携して実行する必要があります。しかし、経営陣が人事・採用担当者のことを単に管理業務を担っている従業員として捉え、ビジネスパートナーと認識していないケースも珍しくありません。そうなると人事施策を立案しても、意見に耳を傾けてもらいにくくなり、戦略実現が難しくなってしまいます。

たとえ人事・採用担当者と経営陣が同じ目標に向かって進んでいたとしても、従業員から戦略人事への理解や協力を得られない場合も実現が難しくなるでしょう。

こうした課題をクリアするためには、人事・採用担当者と経営陣が密に連携し、従業員に対して丁寧に説明することが求められます。

戦略人事に取り組むメリット

企業にとって戦略人事の導入は、人的資源をより有効に活用するための近道となります。経営戦略と人材管理を一体化させることで、人的資源の活用施策をタイムリーに実現できるため、より組織を活性化させやすくなるのです。

戦略人事の観点を欠いた状態では、経営戦略が人事の判断に反映されるまでに、どうしてもタイムラグが生じてしまいます。しかし、現代では転職の一般化などによって、人材の流動性が高まっている時代でもあります。

人事の判断にスピード感が失われると、他の企業との人材競争に負けてしまい、組織の弱体化を招く原因にもなりかねません。経営戦略と密接に関わりを持たせることで、速やかな意思決定が行えるようになるのです。

また、そもそも組織文化の醸成や個人の能力向上といった人事分野の改革は、実現されるまでに時間がかかるものです。こうした取り組みをスピーディに行えるのも、戦略人事に力を入れる大きなメリットといえます。

戦略人事に必要な4つの機能

戦略人事を実現する上では、主に4つの機能・役割が必要とされています。ここでは、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

戦略人事に必要な機能

HRビジネスパートナー(HRBP)

センター・オブ・エクセレンス(CoE)

組織開発・人材開発(OD・TD)

オペレーション部門(OPs)

HRビジネスパートナー(HRBP)

HRビジネスパートナーとは、一言でいえば経営層のパートナーとなり、企業やグループ全体の戦略と人事戦略が連動するように調整を図る機能です。人事の判断や組織の状態が経営戦略とズレているようであれば、修正したり人事施策の見直しを図ったりするのが主な役割です。

そのためには、各事業のリーダーに細かくヒアリングを行い、人材や組織に関する悩みを把握する必要があります。時には言語化されていない問題も見抜き、トラブルが起こる前に対処することも重要です。

このように、HRビジネスパートナーは各事業・部門の担当者にとっても、良き理解者としての役割を担います。必要に応じて相談窓口を設けるなどして、人事の状態を常に把握できるような仕組みを整えることが大切です。

センター・オブ・エクセレンス(CoE)

センター・オブ・エクセレンスとは、人事分野に特化したコンサルティング機能を指します。もともとはアメリカのスタンフォード大学で、学内改革のために設けられた組織であり、トップレベルの研究者組織を維持するために導入されました。

基本的には組織の横断的な取り組みを進めるために、優れたノウハウや人材を一つの拠点に集約した機能を指します。平たくいえば、人事に関する専門家の集団であり、人事KPIの管理や人事制度の策定・設計などを行います。

CoEの役割は、DXの観点からも重要度を増しています。高度なデータ分析や組織横断的な意識改革が求められるDXでは、事業や部門の垣根を越えた意思疎通や共通認識が欠かせません。

CoEが機能すれば、広い視野と専門的な知見により、DXをスムーズに全社的な取り組みへと昇華していけるのです。

組織開発・人材開発(OD・TD)

組織開発と人材開発は、それぞれ車の両輪のような関係性にあり、どちらが欠けても成り立ちません。組織開発は、企業理念の浸透や社内カルチャーの醸成により、組織全体を望ましい方向へと導く取り組みのことです。

また、人材開発は理想の組織を構築するために必要な人材育成を行い、スムーズに活躍してもらえるような下準備を行う取り組みのことです。戦略人事を実現させるためには、単に無計画なまま人材を育てるだけでは不十分といえます。

明確な目的に沿って取り組むとともに、組織の開発も同時に進めていく中で、理想的な効果が得られるようになるのです。

オペレーション部門(OPs)

業務を効率的に進めるためのプロセスやテクノロジーを整理し、スムーズに実行するための機能です。CoEが企画の設計を行うのに対し、オペレーション部門はそれを実際に運用・管理していくのが役割とされています。

勤怠管理や労務管理、給与計算、採用プロセスの実行など、日常的な業務を的確に運用する必須の基本機能といえるでしょう。また、実務面での機能を担うとともに、アウトソーシングなどを行う場合は依頼先の管理も担当します。

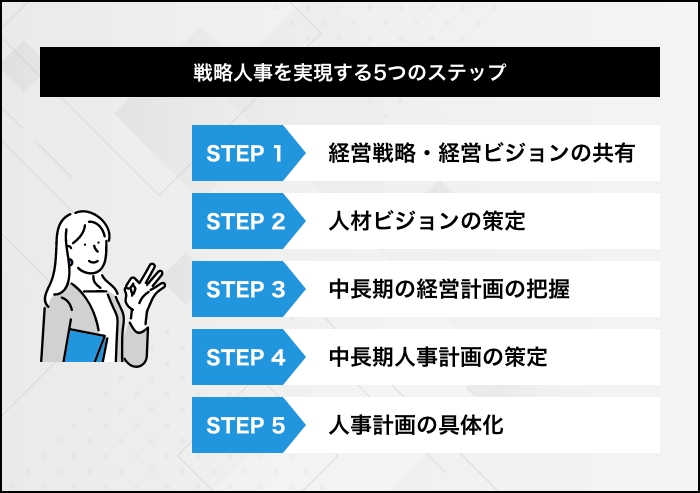

戦略人事を実現する5つのステップ

戦略人事を実現するためには、具体的にどのようなプロセスで取り組みを進めるべきなのでしょうか。ここでは、戦略人事の基本的なステップを5つに分けて見ていきましょう。

ステップ①経営戦略・経営ビジョンの共有

これまで見てきたように、戦略人事は経営戦略の策定に関わり、人事の面から実現していくことを目的としています。そのため、まずは経営戦略・経営ビジョンの確認と深い理解が必要となります。

経営戦略の内容はもちろん、まだ見えていない課題や改善できるポイントなども把握し、必要に応じて共有することが大切です。一般的に経営に関するゴールは、上位の概念になるほど抽象的になり、より幅広い意味を含むようになります。

明確化されていなければ、関係者それぞれに捉え方が異なる場合もあるため、共有する際にはきちんと言語化した状態で共通認識を持つことが重要です。

ステップ②人材ビジョンの策定

経営戦略の内容を確認したら、それを踏まえて人材に関するビジョンを組み立てていきます。経営戦略がどのようなプロセスで達成されるのか、そのために何が必要となるのかなど、ゴールから逆算して固めていくことが大切です。

例えば、一つの到達目標が明らかにされているのであれば、達成のために必要となるスキルを洗い出し、望ましい組織のあり方を定めていきます。さらに、求められる人材の質や必要な人員数を検討し、一つずつ丁寧に具体化していくのが理想です。

また、組織改革の実現には時間を要するため、さまざまな期間のデータを分析し、長期的な予測に基づいて検討する必要もあります。

ステップ③中長期の経営計画の把握

人材ビジョンのおおまかな方向性が定まったら、次は中長期の経営計画に目を向け、内容の理解を深めていきます。一定の期間に区切って企業目標を理解し、人的資源のニーズや必要とされる人事の取り組みを明確にしていきましょう。

このステップで、経営戦略が人的資源や人事分野に求めている役割を把握する必要があります。

ステップ④中長期人事計画の策定

人材ビジョンを固め、中長期経営計画を把握したら、両者を基に中長期人事計画を立てていきます。中長期人事計画は、ある程度の具体的な目標として、目に見えるかたちで共有されるものです。

例えば、国内を中心に動いてきた企業が新たに海外進出を計画する場合、現地の言語や文化を理解している人材をどのくらい採用すべきかといった判断が中長期人事計画の内容に当たります。将来の目標から必要とされる人員を洗い出し、早い段階で具体化しておくことで、余裕を持った採用活動・人材育成が行えるようになるのです。

ステップ⑤人事計画の具体化

中長期人事計画はあくまでも一定期間における人事の方向性を示すものであり、そのままでは実務に活かすことができません。実務に落とし込む前の最終ステップとして、人事計画の具体化を行い、必要な人材の人数や実施方法、期間なども固める必要があります。

例えば、人材育成に関する計画を立てるのであれば、施策ごとに月単位や年単位などの区切りを設けてスケジュールを明確化することが大切です。細かなステップに分けて、段階的に育成スケジュールを設けておくことで、進捗の確認や計画の見直しがしやすくなります。

戦略人事を実践する際に覚えておきたいこと

次にそれぞれのステップを踏む際に覚えておきたいことをお伝えしていきます。

人事管理上の成果を決める

まず、従業員一人ひとりが成果を出せるような仕組みを考える際に、どのような成果を得たいのかを明確にしておきたいところです。

企業を長期的に成長させるためには、従業員に寄り添いながら育成や評価を行わなければなりません。人事管理で得た成果は、経営の成功をつかむ重要な要素の一つとなるため、明らかにしておく必要があります。

人事管理の成果となるのは、求める人材の採用や従業員のモチベーションの向上などさまざまです。「自社における人事管理の成果は何にすべきか」をよく検討し、明確に定めることがポイントとなります。

整合性を図る

打ち出す施策にズレが生じないよう、常に整合性を意識しましょう。

人事施策を立案するたびに方針が変わったり、人事・採用担当者が個々で異なる取り組みをしていたりすると、企業全体の混乱を招きかねません。こうした状況が続くと、従業員のモチベーションの低下につながる可能性もあるため、最初から最後まで取り組みを統一しなければならないのです。

戦略人事を実践する際は、次の段階に進むごとに整合性を確認し、人事・採用担当者同士で積極的にコミュニケーションを取ることも意識してください。

人事部門の役割を考える

戦略人事を実践する際には、人事部門の役割を改めて考えたいところです。

経営戦略を実現させるためには、経営陣や各部署のリーダーと話し合いを進め、人事施策を立案・実行する必要があります。こうした業務を担う人事・採用担当者には、経営者の視点に立ち、従業員をまとめて引っ張っていく役割が求められます。

「各部署や個々の従業員と協力して、経営のかじを取っていこう」という意識を持つことで、より戦略的に経営戦略の実現をサポートできるでしょう。

戦略人事を成功に導くポイント

ここまでご覧になり、戦略人事の導入は企業を成長させる第一歩であるとおわかりいただけたのではないでしょうか。しかし人事・採用担当者のリソースが足りない、また従業員の理解を得られないなど、実践に際してはまだ課題が残っています。

「戦略人事を導入したけれど、失敗してしまった」という事態を防ぐためにも、以下は押さえておきたいポイントです。

ポイント①目標を設定する

「経営戦略を実現する」という最終的なゴールを掲げるだけではなく、それを達成するための戦略人事の目標も設定することが重要です。

目標が明確になれば、課題をクリアするための施策を具体的にイメージできますし、優先順位をつけて取り組めるようにもなります。例えば、専門的なスキルを持つ人材が不足している場合は、「採用活動を強化する」「スキルアップの支援に注力する」といった具体的な目標を立てるとよいかもしれません。

人事・採用担当者が貢献できる範囲を広げる意味でも、戦略人事の目標はあらかじめ決めておきましょう。

(参考:『採用戦略を立てる5つのフロー|企業事例やフレームワークも解説』)

ポイント②従業員に対応するための策を練る

戦略人事が成功するか否かは、従業員の理解と協力にかかっているといっても過言ではありません。従業員が自社の経営戦略や、新たな人事施策についてきちんと理解できていなければ、企業全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす恐れがあるためです。そのため人事・採用担当者が、従業員にわかりやすく説明する必要があります。

しかし日頃から、従業員全員が経営戦略の実現を意識して仕事に取り組んでいるとは考えにくく、新たな取り組みに戸惑いや抵抗を感じる従業員がいることも予想されます。そうした不安を和らげるために、戦略人事の重要性やメリットなども伝えられるとなおよいでしょう。

そして人事・採用担当者や経営陣だけが納得できる取り組みにしないためにも、従業員と密にコミュニケーションを取り、意見を反映させた施策を策定したいところです。

ポイント③業務の負担を軽減させる方法を考える

業務の効率化も、戦略人事を成功させるポイントの一つです。

戦略人事が導入されると、人事・採用担当者が担う業務は増加します。業務で手いっぱいの状態では、優れた人事施策を立案できても実行に移す余裕がなくなってしまうかもしれません。そのため、勤怠管理や給与計算などの一部の労務管理は、ツールやシステムを活用して、自動化を図るとよいでしょう。

業務の自動化によって時間に余裕が生まれれば、戦略人事の業務にも集中して取り組めるようになるでしょう。もし自社にツールやシステムがない場合は、その必要性を改めて検討してみるのも一案です。

ポイント④戦略人事に関する知識を深める

戦略人事の導入が決まっても「経営に関する業務は初めてで、どうしたらよいのかがわからない…」と悩む人事・採用担当者もいるかもしれません。そのようなときには、戦略人事の知識を深めるところから始めてみてはいかがでしょうか。

その具体的な方法は、主に3つ挙げられます。

セミナーを活用する

「目標を達成するには、どのような計画を立てるべきなのか」「どのように従業員を育成すればよいのか」など、人事施策を考える上で理解すべき内容はさまざまです。しかしこうした知識は日常業務から学ぶことが難しいため、外部のセミナーに参加して身に付けるのがよいでしょう。

また人事・採用担当者向けに、戦略人事について学ぶ場を提供しているコミュニティもあります。こうした場で情報を共有できれば、より理解が深まりますし、悩みの解決にも役立つかもしれません。

自社にはなかった経営のノウハウを取り入れられる可能性もあるため、セミナーには積極的に参加することをおすすめします。

書籍を読む

戦略人事に関する知識を学びたいときには、書籍を読むのも有効な方法です。

人事・採用担当者の役割から経営の知識、戦略人事の基礎まで、書籍で学べる情報は数多くあります。しかし、そのぶん種類も豊富なため学習目的や経験の有無に応じて、ご自身に合った適切な書籍を選ぶのがポイントです。

戦略人事に初めて取り組む場合は、基礎が学べる入門書が適しています。ただし「わかりやすい」とうたっていても専門用語が多かったり、説明ばかりで具体例が少なかったりと、初心者にとっては難しく感じるものもあります。そのため、簡単な言葉で説明されているか、また適切に具体例が盛り込まれているかといった点に注目して、書籍を選んでみてください。

また戦略人事では、長期的な経営計画の理解も必要となります。自社の現状を正しく把握し、最適な施策を立案するため、人事・採用担当者も財務諸表を読めるように勉強しておくこと、さらに役立つでしょう。

戦略人事コンサルティングを活用する

「戦略人事のノウハウを学びながら実践したい」という場合には、戦略人事コンサルティングの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

戦略人事コンサルティングを活用すれば、課題の整理から採用戦略の立案、教育計画の提供まで、人事・採用担当者が抱える悩みを解決できる可能性が高まります。ワンストップでサービスを受けられるケースもありますが、人事・採用担当者が難しく感じる業務だけを、スポット的に依頼することも可能です。

そのため「足りないところだけサポートしてもらいたい」「ノウハウを学びたい」と考えている場合は、戦略人事コンサルティングとともに業務を進めるのがおすすめです。

戦略人事の具体的な取り組み例

戦略人事の対象範囲は人事全体に及ぶため、具体的な取り組みの種類はとても幅広くなります。ここでは、主な取り組み例を「採用」「人材育成・人材配置」「評価・待遇」という3つの軸に分けてご紹介します。

採用における戦略人事の例

経営戦略と人事が紐づけば、企業に必要な人材像をより明確に描き出せるようになります。自社が求める人材像が明確になっており、なおかつ希少性や専門性が高い場合には、「ダイレクト・ソーシング」という採用手法が有効に働きます。

ダイレクト・ソーシングとは、企業が自ら狙った人材にアプローチを仕掛け、積極的に接点をつくりながら採用へと導く手法です。受動的に人材の応募を待つ従来のスタイルと比べて、能動的にピンポイントで採用活動を行えるため、高度な技術や経験を持った人材とも接点をつくりやすいのがメリットです。

育成・配置における戦略人事の例

戦略人事は経営全体を含む幅広い視点に立つことから、社内の大規模な組織変革も企画・実行しやすいのが特徴です。例えば、社内全体でリカレント教育(学び直し)の機会を創出するという判断は、人事部門の独断で決定するのは難しい面があります。

大掛かりな取り組みになれば、それに応じた費用や管理の手間が発生するため、なかなか企画ができないというのが実情です。しかし、組織としての柔軟性を高め、環境の変化に適応し続けるためには、体系的な学びの機会が欠かせません。

そこで、戦略人事の観点から企画を立案するのが効果的です。経営戦略を踏まえて、実現するためにどのような課題を克服すべきなのかが把握できるため、より現実的なプランを立てられるようになるでしょう。

また、人員配置に関するアイデアの導入も、戦略人事の分野では実現しやすいといえます。代表的な取り組みの例として、「タレントマネジメント」が挙げられます。

これは、チームの構成やメンバーを固定せず、プロジェクトごとに従業員の特性やスキルに応じたチームを組み替えていく手法です。人的資源を効率的に活用できるとともに、しなやかな組織づくりを行える手法として注目が集まっています。

評価・待遇に関する戦略人事の例

評価・待遇に関する戦略人事の取り組み例としては、「OKR(Objectives and Key Results)」が挙げられます。これは、「目標と主要な成果」を意味する略語であり、達成目標とその達成度を測る指標を設ける評価手法のことです。

大きな特徴は、企業と個人の目標をリンクさせて、目標設定、進捗の確認、評価、見直しというプロセスを頻繁に行う点にあります。個人の目標が経営戦略を紐づくことで、従業員全体のモチベーションが向上するとともに、効率的に人材育成を行えるのがメリットです。

より有益なOKRを設定するためには、戦略人事による幅広い視点と状況把握が必要不可欠となります。また、もう一つの取り組み例として、「定年延長制度」が挙げられます。

これは、文字通り高度なスキルを持ったベテランの人材を対象に、より長期で活躍してもらうための施策です。定年延長制度そのものは、人事部門単独で実現させるのも可能だといえます。

しかし、後進の育成や組織への影響といった、企業の未来を見据えた人選・制度の適格化は経営戦略と紐づいた組織でなければ行えません。そのため、戦略人事の分野で行うことに大きなメリットがあります。

企業の取り組みから見る戦略人事のヒント

戦略人事を成功させるためには、競合他社の導入事例を参考にすることをおすすめします。

企業によって戦略人事の捉え方が異なるため、それに関する取り組みもさまざまです。異なる施策の内容を知ることで、自社に適した取り組みを見つけるヒントを得られるでしょう。

本項では、そんな企業の戦略人事に関する取り組みを3つご紹介します。

株式会社イメジン

BtoBの領域で営業・販促・開発支援を行う株式会社イメジンは、「会社と人の関わり方を変えることで会社のあり方を再定義する」というビジョンを掲げています。職務内容や勤務場所、勤務時間について、従業員は個々の状況に合わせて自分で決めることが可能です。

従業員にきちんと還元されるような無理のない仕組みを構築しつつ、企業としての成長も大切にしています。イメジンでは「社員憲章」という決まりを定めており、従業員が役員としての仕事を望むのであれば、役員登用の機会が与えられているのが特徴です。

(参照:『27歳女性取締役を擁立して増収増益、「なんもしない人募集」で500人の応募獲得――。理念経営会社の戦略人事論に迫る』)

株式会社カーセブン デジフィールド

自動車の小売りと買い取りのFCチェーン「カーセブン」を展開している株式会社カーセブン デジフィールドは、多くのシステムエンジニアを採用し、自動車流通業界に特化したプラットフォーム構築事業で業界内でも大きなシェアを占めている会社です。働き方改革を実践して、従業員の離職防止や定着率の向上にも努めています。

2008年に42%だった離職率は、2021年には7.9%に大幅改善し、入社3年以内の離職者はほぼゼロになりました。「人が辞めない会社」を実現するため、人事制度の評価システムを変更したり、社内教育研修予算を無制限に設定したりしているのが特徴です。

(参照:『残業時間を減らせば賞与大幅アップ!?業務・人事システムの刷新で離職率を7.9%に改善。カーセブンの人事戦略論とは』)

3大メガバンク(みずほ・三井住友・三菱UFJ)

大手都市銀行では、新型コロナをきっかけとしてテレワークやリモート会議が導入され、行内におけるデジタルへの関心が高まったといえます。デジタル関連部署への異動希望者が増えたり、「金融×デジタル」の領域で社内ベンチャーが数多く立ち上がったりするなど、これまでにない動きがみられました。

また、キャリア採用の数が増えており、多様な価値観を受け入れることによって銀行のあり方に変化をもたらしています。キャリア採用に力を入れる理由には、DXやサイバーセキュリティといった高い専門性が求められる分野の重要性が高まっていることと、転職市場の変化などが挙げられます。

(参照:『三大メガバンクの人事が語る。なぜ銀行はキャリア採用に比重を掛けたのか――。人事戦略とその展望から見えてきた未来とは』)

まとめ

社会の動きが流動的になり、先行き不透明な現代のビジネス環境にあって、戦略人事はますます重要な役割を担うようになっています。固定的な組織体制を変革し、柔軟でスピード感のある組織づくりを実現するには、経営戦略に紐づいた戦略人事のレベルでの取り組みが必要です。

ただ、戦略人事をどのような取り組みとして具体化するかは、企業の実情や規模によっても異なります。また、取り扱う分野も幅広いため、一度に全ての変革を実行しようとするのは現実的ではありません。

さまざまな企業の事例を参考にしつつ、自社の経営方針や経営課題とじっくり向き合いながら、どのような施策から手をつけていくべきかを見極めましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

【人気資料4選】心理的安全性やアンコンシャスバイアスなど人事周りの経営戦略に関する資料

資料をダウンロード