【テンプレあり】採用通知書とは?書き方や送付方法・法的効力を解説

d’s JOURNAL編集部

採用通知書を交付することで、企業は応募者に対して採用の意思を示すことになります。しかし、人事・採用担当者のなかには、採用通知書と内定通知書の違いがよくわからないという方もいるでしょう。

採用通知書は交付することで法的な効力を持つものであるため、取り扱いは慎重に行うべきものだといえます。この記事では、採用通知書とその他の書類との違いや具体的な書き方、作成時の注意点などを詳しく解説します。

採用通知書とは

採用通知書とは、企業が応募者に対して、採用する意思を正式に伝えるための書類です。

電話やメールといった通知方法もありますが、採用通知書は書類として発行することで、採用の意思を確実に伝える役割を果たします。電話は言い間違いや聞き間違いが発生するおそれがありますし、メールでは受け取った際に「迷惑メール」に振り分けられてしまうかもしれません。

このようなリスクを未然に防ぎ、企業側と応募者側とで認識のずれが起こることを回避するために、書面によって交付するのが望ましいというわけです。

また、応募者は書面で通知を受け取ることで採用の事実を実感し、安心感を得られるうえに、他社の選考を辞退するきっかけとなる場合もあります。採用通知書の発行は必須ではないものの、自社の求める人材を他社に取られるリスクを軽減するメリットがあるのです。

内定通知書との違い

採用通知書に似た書類として、内定通知書があります。採用通知書と内定通知書は、いずれも企業が採用活動で使用する書類ですが、その目的や通知のタイミングは異なっています。

【採用通知書と内定通知書の違い】

| 種類 | 目的 | 通知のタイミング |

|---|---|---|

| 採用通知書 | 採用の意思を正式に伝える | 選考終了後に、採用が決まったとき |

| 内定通知書 | 内定を正式に伝える | 選考終了後に、企業と応募者が入社に合意したとき |

先ほど説明したように、採用通知書は企業が応募者に「採用の意思」を一方的に伝えるための書類です。主に採用が決定した直後に発行され、応募者に企業の意思を伝える役割を果たします。

一方、内定通知書は企業と応募者の間で「入社の意思」が相互に確認されたときに発行される書類です。特に新卒採用では、内定から入社までの期間が長いため、内定通知書が応募者の入社意欲を維持し、辞退を防ぐために重要な役割を担います。

どちらの書類も、企業に発行の義務はありません。両書類を発行する場合は、企業が採用通知書を通じて「採用の決定」を通知し、応募者の「入社の意思」が確認できたときに内定通知書を発行するという流れです。

企業は自社の採用プロセスにおいて両者の役割を正確に理解し、適切なタイミングで発行することが求められます。なお、内定の通知は新卒採用の場合であれば、「卒業・修了年度の10月1日以降」と定められている点に注意しましょう。

(参考:『内定通知書とは?書類の役割やメール文例、送り方、無料テンプレを紹介』)

雇用契約書・労働契約書との違い

雇用契約書と労働契約書は、名称は異なるものの内容や目的は同じで、民法や労働契約法に基づいて作成される書類です。書類には、企業と応募者との間で合意した労働条件が明記されています。

【採用通知書と雇用契約書の違い】

| 種類 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|

| 採用通知書 | 採用の意思を正式に伝える | 採用決定の意思と入社に関する手続き、スケジュールなど |

| 雇用契約書(または労働契約書) | 労働条件を明確にして、両者合意のもと雇用契約を交わす | 契約期間や就業場所、業務内容、待遇、福利厚生など |

企業が一方的に作成する採用通知書とは異なり、雇用契約書は企業と採用が決定した応募者の両者が捺印のうえ2部作成して、1部ずつ保管します。

雇用契約書や労働契約書は、採用通知書や内定通知書を発行したあとに交わす書類です。どちらも発行の義務はありませんが、書類として残しておけば、応募者が労働条件に同意した証明になると覚えておきましょう。

(参照元:『民法 – e-Gov 法令検索』、『労働契約法 – e-Gov 法令検索』)

(参考:『【雛型付】雇用契約書とは?各項目の正しい記載方法・困ったときの対処法』)

労働条件通知書との違い

労働条件通知書は、その名の通り、労働の条件を記した書類です。

労働契約を結ぶ際は、賃金や労働時間など、細かな条件を明示する必要があると、労働基準法によって定められています。そのため、労働条件通知書は他の書類とは異なり、雇用契約を結ぶ際に発行することが法的に義務づけられています。

(労働条件の明示)

第十五条

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(後略)(引用元:e-Gov法令検索『労働基準法 第15条』)

労働条件通知書で明示すべき労働条件には、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2種類があります。絶対的明示事項には、賃金や労働時間、就業場所などが該当し、相対的明示事項には休職や退職手当に関する定めなどが該当します。

先ほど紹介した雇用契約書(労働契約書)が労働条件に合意したことを証明する契約書である一方、その条件が書かれているのが労働条件通知書というわけです。

両書類は、発行の手間を省くために「労働条件通知書兼雇用契約書」としてまとめて発行しているケースが多くみられます。この場合、契約書を兼ねていることから、2部作成し、企業側と応募者側が署名捺印のうえ1部ずつ保管しなければなりません。

(参考:『【記入例・雛型付】労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方をサクッと解説』)

採用証明書との違い

採用証明書は、失業者が再就職したことを第三者に対して証明するための書類であり、採用通知書とは交付対象や目的が異なります。

【採用通知書と採用証明書の違い】

| 種類 | 目的 | 手順 |

|---|---|---|

| 採用通知書 | 採用の意思を正式に伝える | 企業が応募者に発行する |

| 採用証明書 | 失業者が再就職したことを証明する | 失業者がハローワークや労働局のホームページで入手し、企業に記入を依頼する |

採用証明書は、失業保険の受給停止や再就職手当の受給に必要です。失業者が失業手当の受給決定時に受け取る「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」という冊子内にある他、ハローワークなどのホームページからダウンロードもできます。

採用者はこの書類に支給番号などの必要事項を記入後、企業側に雇用年月日などの記入を依頼します。これまで挙げた書類とは異なり、企業が発行するわけではないので、各書類の違いをよく理解しておきましょう。

採用通知書の法的効力(取り消し可否について)

採用プロセスにおいて交付する書面の名称や内容は企業によって異なりますが、採用通知書は「採用プロセスにおいて企業から応募者へ採用決定を通知するための書面」と解されることが一般的です。

つまり、応募者による労働契約の申し込みに対して、企業が採用通知書を交付することにより、労働契約が成立することを意味するものと解されます。

一方で、「内定」は労働契約法第6条に定められている「労働契約の成立」に該当し、企業と応募者との間には「始期付解約権留保付労働契約」(契約の開始時期が決定しており、内定取り消し事由に基づく労働契約の解約権が企業に留保されていること)が成立すると解釈されています。内定取消は既に成立した労働契約の解約となり、解雇に相当するため、正当な理由のない解約は解雇権の濫用に当たり、無効となります。

(労働契約の成立)

第六条

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

(引用元:e-Gov法令検索『労働契約法 第6条』)

(解雇)

第十六条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(引用元:e-Gov法令検索『労働契約法 第16条』)

以上のことから、「採用通知書を交付している場合」「内定通知書を交付している場合」「採用内定通知書を交付している(採用通知書と内定通知書を兼用している)場合」などは、法的な拘束力があると判断される可能性が高く、取り消しは難しいでしょう。

ただし、具体的にいつのタイミングで労働契約が成立しているといえるかは、専門家でも評価が分かれ得る難しい判断を伴うので、労働契約の成立が問題になるようなケースでは、弁護士などの専門家に相談して対応を検討することをおすすめします。

なお、採用内定通知書や誓約書に内定取消の事由が記載されている他、企業と労働者との間で取消事由について合意があり、取消事由の内容が合理的といえる場合は、取消事由の存在を理由として内定を取り消すことが可能です。

内定取消事由として考えられる事由には、「学校を卒業できなかった場合」「履歴書や誓約書などに重大な虚偽記載がある場合」などが挙げられます。

(参考:日本労働組合総連合会『労働相談 』)

採用通知書のテンプレートを無料ダウンロード

採用通知書はテンプレートを活用すると、スムーズに作成できます。多数の書類を作成する必要があるときには、ミスを無くすためにも事前に定められた書式を用いて作成するほうが無難です。

一定の書式を使うことで、確認作業も効率良く行えるでしょう。テンプレートは、こちらからダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

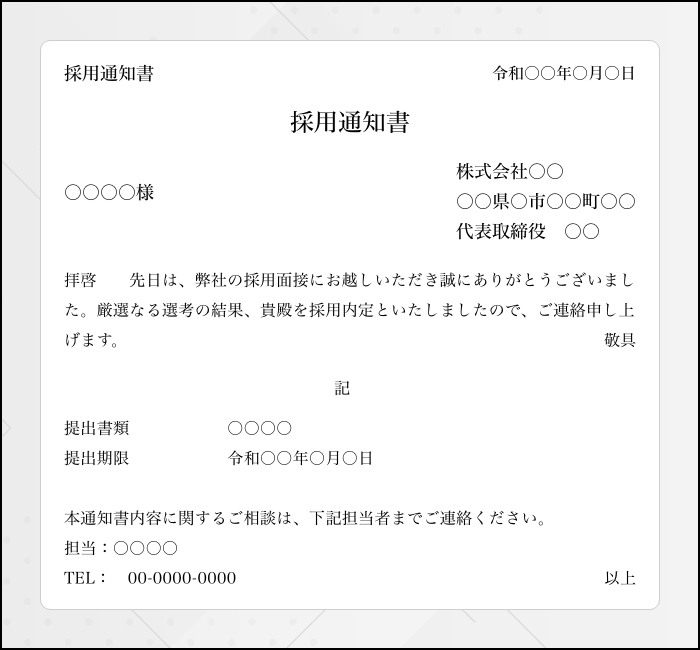

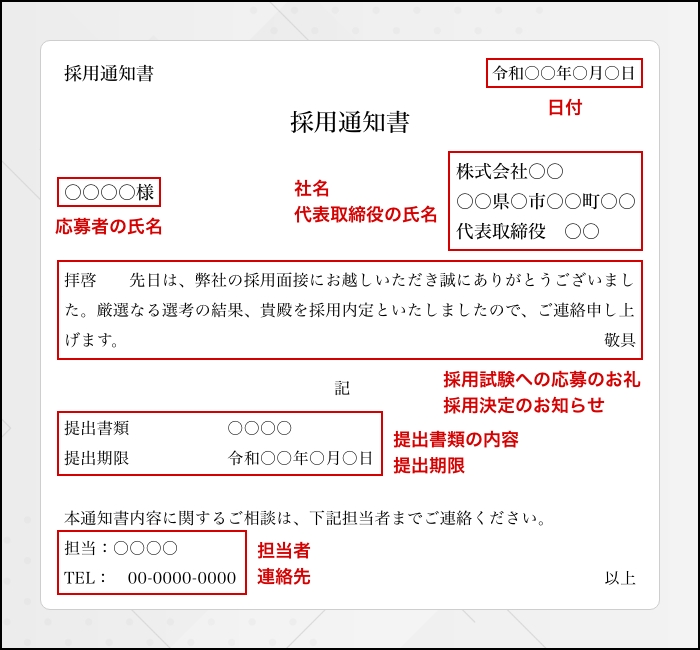

採用通知書の書き方

採用通知書は企業が独自に交付するものであるため、決まった書式はありません。しかし、記載しておきたい項目などは決まっているので、基本的なポイントを押さえておくことが大切です。

ここでは、採用通知書に盛り込んでおくべき項目や送付する際に同封する書類について解説します。

採用通知書に記載する項目

採用通知書に記載しておきたい項目として、次のものが挙げられます。

【採用通知書に記載する項目】

●日付

●応募者の氏名

●社名

●代表取締役の氏名

●採用試験への応募のお礼

●採用決定のお知らせ

●提出書類の内容

●提出期限

●担当者、連絡先

特に書類に対する回答の提出期限などは、きちんと明記しておきましょう。採用通知書について不明な点があれば、いつでも質問してもらえるように、問い合わせ先の連絡先や担当者名なども記載しておくとよいといえます。

日付・応募者の氏名

採用通知書の右上には、採用通知書を送付した日付を記載します。その下に段落を空けて、左に応募者の氏名を記載します。応募者の敬称は、「様」または「殿」を用いるのが一般的です。

社名・代表取締役の氏名

応募者の氏名より下の右側には、送り主として、企業の名前と住所、代表取締役の氏名を記します。社名は略称ではなく、正式な名称を記載してください。代表取締役の氏名には、企業の社判を押印しましょう。

採用試験への応募のお礼

採用通知書の本文は、まずは採用試験に応募していただいたことへの、お礼の言葉から始めるとよいでしょう。「このたびは弊社の求人にご応募いただきまして、誠にありがとうございました。」といった一文があると、応募者からの印象が良くなります。

採用決定のお知らせ

お礼のあとは、書類の目的である採用決定のお知らせを記載します。「厳正なる選考の結果、このたび貴殿を弊社社員として採用することに決定いたしました。」というように、慎重に選考したことが伝わる内容にしてください。

(参考:『【テンプレ・例文つき】採用通知メールの書き方の基本とポイント』)

提出書類の内容

採用通知書を送る際は、入社承諾書や返送用封筒などを同封するケースがみられます。応募者から入社の承諾を得てはじめて、両者の合意が取れるためです。このような応募者に対応を求める提出書類の内容についても、採用通知書の中で触れておきましょう。

提出の期限

応募者に入社承諾書などの書類の提出を求める際は、必ず提出期限も伝えておきます。採用通知書が応募者に届くタイミングを考慮し、余裕のある期限を設定してください。

入社日

最終面接や事前のやり取りで、すでに入社日が決定している場合は、改めて採用通知書にも記載しておくとよいでしょう。まだ決まっていない場合は、別途連絡する旨を明記しておくと親切です。なお、新卒採用であれば、基本的に4月1日が入社日となります。

連絡先

応募者が何かあったときに連絡を取れるよう、人事部または人事担当者の電話番号やメールアドレスを記載します。入社前の応募者にとって、企業との連絡窓口は人事担当者です。連絡がきても差し支えない相手の連絡先を、記載しましょう。

採用通知書の同封書類

採用通知書を送る際は、いくつかの書類を同封するケースが一般的です。数が多くなる場合もあるので、同封漏れが起こらないようにきちんと確認してください。

【採用通知書の同封書類】

●添え状

●入社承諾書

●雇用契約書

●返信用封筒

ここでは、各書類の特徴について簡単に解説します。

添え状

どのような書類を送る場合であっても「添え状」は欠かせません。添え状には、相手に「このような書類を送付いたします」と伝える意味があります。

送付する書類の種類や内容、枚数などを、確認しやすいかたちに一枚にまとめましょう。

添え状を同封しないからといって、企業に何か不都合が生じるわけではありません。しかし、添え状の同封は採用活動に限らず、ビジネスにおける一般的なマナーであるため、忘れずに作成してください。

入社承諾書

応募者から入社の承諾を得るために、入社承諾書も同封必須の書類といえます。

採用通知書を送るだけでは、企業が採用の意思を示しているに過ぎないため、入社を確定させるには応募者に合意を得なければなりません。入社承諾書はそのために必要な書類で、署名捺印のうえ返送してもらう必要があります。

入社承諾書には、以下のような項目を記載しておきましょう。

【入社承諾書の記載項目】

●社名

●代表取締役の氏名

●採用通知書を受け取ったという内容

●入社することを誓約するという内容

●入社日

●応募者の記入欄(日付・住所・氏名)

●押印欄

また、場合によっては「正当な理由なしで入社を拒否しない」といった誓約を記しておいても問題ありません。

(参照『入社承諾書とは?記載内容や注意すべきポイントを紹介【テンプレート付】』)

雇用契約書

先述の通り、雇用契約書は契約期間や就業場所、業務内容など、労働条件に合意したうえで雇用契約を締結するための書類です。

労働基準法によって定められている、書面の交付により明示しなければならない項目は以下の通りです。

(1)労働契約の期間

(2)就業の場所・従事する業務の内容

(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項

(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)(引用元:厚生労働省兵庫労働局『労働契約等・労働条件の明示』)

採用通知書とは別のタイミングで送付されることもありますが、双方の手間を省くために同封されている場合もあります。企業としては、その後のフローを考え、より負担が少なくミスが起こりにくい方法を選ぶのがよいでしょう。

返信用封筒

応募者から返送されてくる、雇用契約書などの書類をスムーズに受け取るために、返信用封筒の同封をおすすめします。返信用封筒には、返信先の社名や住所を記載し、切手を貼った状態にしておきましょう。

返信用封筒の同封もビジネスマナーであるため、入れ忘れると応募者から「不親切な企業だ」と思われてしまうかもしれません。また、応募者からの返信が遅くなったり、返信先の住所を間違えて送ってしまったりするリスクも考えられます。

このようなリスクを回避するためにも、採用通知書を送る際は、返信用封筒を同封しておくのが無難です。

不採用通知書の扱い

不採用通知書は、書類選考や面接などの結果から、応募者に対して不採用を伝えるための書類ですが、伝えられる側にとってはあまりポジティブなものではありません。内容次第では、企業イメージを損なってしまう場合もあるので注意が必要です。

そのため、不採用通知書を作成するときは、できるだけ不採用によって生じるマイナスイメージを減らす努力を行うことが大切になります。結果としては不採用であっても、自社に応募をしてくれたことや時間を割いて面接に来てくれたことに対する感謝の気持ちを伝えることが大事です。

ただし、不採用理由については基本的に明示する必要はなく、選考結果のみを伝えれば問題ありません。応募者から不採用理由について尋ねられた際も、誠実に対応したうえで他の応募者にも開示していない旨を伝えるようにしましょう。

不採用通知書について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『【文例付】不採用通知の書き方完全版。不採用理由の伝え方や今後につながる応募者対応 』)

採用通知書はいつまでに送るべきか

採用通知書を送る時期に、特に決まりはありません。ただし、採用の通知が遅くなると、応募者の入社意欲が低下するおそれがあります。

早いタイミングで採用を通知することで、企業は次のようなメリットを得られます。

【採用通知書を速やかに送るメリット】

●入社意欲の低下を防げる

●他の企業に人材を取られることを防げる

●対応が早い企業だと思ってもらえる

自社が「採用したい」と感じる人材は、他の企業も採用に向けて動いている可能性が高いでしょう。良い人材を逃さないためにも、採用通知書を送る際は、次に挙げるポイントを押さえてください。

1週間以内には通知する

採用通知書を発行する期限の目安は、最終面接後、1週間以内です。

採用通知が遅れるほど、応募者は先に採用通知をもらった企業への入社意思が強くなり、結果的に自社への入社を辞退される可能性が高まります。こうした事態を防ぐため、採用が決まり次第すぐにでも通知することが望ましく、遅くとも1週間以内には採用通知書を送りましょう。

事前に電話で連絡しておく

可能な限り早く採用を伝えるために、電話での連絡を併用するのも効果的です。

あらかじめ電話で採用を伝えることで、応募者の手元に採用通知書が届くのを待たずに、入社を検討してもらえます。また、書面だけでなく直接電話で会話することで、応募者に「礼儀正しい企業」「丁寧に扱ってもらっている」といった好印象を与えられます。

さらに、電話の際に応募者の現在の就職活動の状況を把握できる点もメリットです。

採用通知書を交付する際に気をつけるポイント

採用通知書を交付する際は、事前にいくつかの点で注意しておくべきポイントがあります。気をつけておきたい点としては、以下の点があげられます。

【採用通知書を交付する際の注意点】

●採用通知書はできるだけ早めに送付する

●追跡サービスのある郵送方法を選択する

●メールでの送付も可能

●押印は行うほうが無難

各ポイントについて、詳しく見ていきましょう。

採用通知書はできるだけ早めに送付する

採用通知書の交付が遅くなってしまうと、応募者の入社意欲が低下してしまう恐れがあるので、採用を決定した段階で速やかに送付するようにしましょう。応募者は自社だけの選考を受けているとはかぎらないため、他社からの採用通知書を先に受け取ってしまう場合もあります。

応募者の心境からすれば、先に採用通知書が届いたほうを優先して考えたいという気持ちが働く部分もあるでしょう。入社承諾前辞退を防ぐためにも、採用通知書は早めに送るのが基本です。

追跡サービスのある郵送方法を選択する

採用通知書は、企業・応募者にとって重要な書類ですが、普通郵便で送付をすると他の郵便物と紛れてしまい、応募者に確認されないケースもあります。そのため、採用通知書を送るときは、書留郵便など追跡サービスのある郵送方法を使って送るようにしましょう。

また、採用通知書は信書 で郵送することが法律で定められているため、メール便などで送らないように気をつけましょう。郵送に関するルールをあらかじめ定めて、応募者によって対応が異ならないように注意してください。

メールでの送付も可能

採用通知書は、メールにデータを添付する形で送付することも可能です。複数の採用者がいる場合には、事務作業の簡素化のためにメールでの通知を検討してみましょう。

ただし、より丁寧な対応を心がけるのであれば、メールや電話で連絡をしたうえで書面での郵送も行ったほうがよいでしょう。状況に応じて柔軟に対応してみてください。

押印は行うほうが無難

採用通知書に企業側の押印がなかったとしても書類としては有効ですが、迷う場合は押印を行っておいたほうが無難です。特に、応募者に対して署名・押印を求める場合には、一般的なマナーとして押印をしておくのがよいでしょう。

また、企業側の押印があることで正式に発行した書類であることの証明になり、悪用される懸念などを避けられるはずです。

宛先と誤字脱字の確認

採用通知書を郵送する際は、宛先と誤字脱字に気を配りたいところです。当然ですが、宛先が誤っていては、相手に届くことはありません。

また、受取人の名前を間違えるのは非常に失礼なことなので、細心の注意が必要です。普通郵便や書留で送る際は、最後に宛先や受取人名が正しいことを確認してください。

採用通知書の本文も何度か読み返し、誤字脱字がないようにしましょう。誤字脱字のある文章を書く企業だと思われては、応募者の信頼を損ねかねません。

一つの誤字が原因で、自社の求める人材を逃してしまうかもしれないため、油断せずに慎重に確認することが大切です。

まとめ

採用通知書は、企業が応募者に対して採用の意思を示すために交付する書類です。法的な効力を持つ書類であるため、応募者に正しく内容が伝わるように、書面で伝えるようにするほうが無難だといえます。

採用通知書に盛り込むべき内容や同封書類などをチェックしたうえで、漏れがないように書類の送付を行ってみましょう。また、テンプレートを活用して、採用通知書の送付に関する事務作業の負担を軽減することも大切です。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

採用通知書のひな形テンプレート【Word版】

資料をダウンロード