良かれと思ったアイスブレイクが逆効果!?応募者の本音を引き出す面接テクニック

-

“どうでもいい雑談”や面接官の決めつけ、「なぜ?」の繰り返し…。良かれと思って行うアイスブレイクが、逆に応募者を緊張・萎縮させてしまう

-

効果的なアイスブレイクのコツは、面接を「本音を引き出す場」と位置付けること。応募者にも目的を共有し、良い問いかけをする

-

面接官は「4つの自信」を備えるべし。完成されていない会社だからこそできる採用コミュニケーションがある

面接に訪れる応募者は、多かれ少なかれ緊張しているもの。応募者に安心して面接に臨んでもらえるよう、「面接官によるアイスブレイク」を取り入れている企業も多いでしょう。

しかし、やり方によってはこのアイスブレイクが逆効果になってしまうこともあります。良かれと思って応募者に語りかけているのに、相手をさらに緊張させたり、萎縮させたり…。そんな面接を行ってしまっていませんか?

独自の採用手法や組織構築で注目を集める株式会社Legaseed代表取締役社長の近藤氏は、「面接本来の目的に照らし合わせれば、“どうでもいい雑談”は必要ないはず」と指摘します。面接官がやってしまいがちなNGアイスブレイクの事例とは何か、また面接におけるアイスブレイクの意味を通じて、応募者の本音を引き出し、自社への入社意向を高めていく選考プロセスの秘訣を聞きました。

どうでもいい雑談、面接官の決めつけ…相手を緊張させてしまう雑談・質問とは?

──面接で応募者の本音を引き出すために「アイスブレイクが重要」と考えている人事・採用担当者や面接担当者は多いと思います。このアイスブレイクが逆効果となり、応募者を緊張させたり萎縮させたりすることもあるのでしょうか。

近藤氏:往々にしてあると思いますよ。

人が緊張したり萎縮したりするのは、「相手が自分のことを深掘りし、見極めようとしている」と感じたときです。たとえば、以下のような会話や質問は、相手をさらに緊張させてしまう可能性があると思います。

“どうでもいい”雑談をする

安易にその日のニュースから話題を引っ張ってきたり、応募者の履歴書から出身校を見て「こんなエリアですよね」と会話を盛り上げようとしたり。こうした雑談では、相手は「丁寧に答えなければ」と必要以上に身構えてしまうかもしれません。

面接官の“決めつけ”で話す

「職務経歴書を拝見して、○○さんにはこんな強みがあると感じました」など、面接官に決めつけられることで萎縮感が生じることもあります。「○○さんならもっと大きな会社へ行けると思うけど、なぜ当社を志望したんですか?」といった質問も逆効果でしょう。

アイスブレイク時に「なぜ?」を繰り返す

「それはなぜですか?」「どうしてそう思うんですか?」といった問いを2~3回繰り返されると、単なる世間話でも、相手は深掘りされていると感じます。

“あえて”緊張感を高める質問をする

「緊張していますか?」「面接は何度目ですか?」など。ストレスやプレッシャーを乗り越えられる人材を採用したくて、あえて相手が困惑する質問をする意図があるなら別ですが、そうでなければこうした質問は避けたほうがいいでしょう。

アイスブレイクのコツは「良い問いかけ」

──上記で挙げていただいたような会話・質問を、良かれと思って行っている面接官も多いのでは。事例を伺うと、そもそも面接でアイスブレイクは不要だったのではないかと感じる方もいるかもしれません。

近藤氏:その面接が何を目的とした場なのかによって、アイスブレイクの意義は変わります。面接を見極めの場として使うのであれば、アイスブレイクは一切不要でしょう。

一方、応募者の本音を引き出してなるべく多くの情報を得たいと考えているなら、アイスブレイクは欠かせません。

──応募者の本音を引き出す場で効果的なアイスブレイクのポイントは?

近藤氏:まずは、面接・面談の目的をストレートに伝えることが大切です。

「今回は○○さんを評価するのではなく、○○さんが今後の転職に向けて後悔のない意思決定ができるような場にしたいと思っています。もし当社を選んでいただくことがあれば、入社後にどんなことができるかを一緒に考えたいです」

こんなふうに、その場の目的について面接官と応募者の目線を合わせることが第一歩。見極めが目的ではないと伝われば、応募者は緊張せずに本音を話しやすくなるはずです。

さらに、良い効果を生む問いを投げかけることも重要です。自社の魅力を伝えたいと思うと、つい面接官ばかりが話してしまいがち。そうではなく、応募者を主体にし、応募者にたくさん話してもらいながら、自己選択で自社を選んでもらうことが理想的です。

たとえば、「○○さんが転職先を選ぶ際の最後の決め手はどこにあるんですか?」と聞いた上で、「当社の選考を受け、課題に取り組んでいただいたり先輩社員に会っていただいたりする中で、当社の魅力をどのように感じていただいていますか?」と問いかけるのもいいですね。

応募者が持っている決め手と、自社に感じてくれている魅力が一致していればベスト。そうでない場合は、決め手に届くだけの情報が不足していることに気付けるでしょう。

一番もったいないのは、面接をしながら判断する面接官です。応募者は「いちいち判断しているな」と勘づくと、本音で話せなくなります。「判断するのはあくまでも面接後、途中で決めない」。このルールを、面接に関わる人全員に共有しておくべきだと考えます。

■関連参考記事:【面接官必見!】知らないと失敗しちゃうかも?有意義な面接のためのアイスブレイクとは~質問例付き~

面接官に求める「4つの自信」

──近藤さん自身は、面接時のアイスブレイクでどのような工夫をしていますか。

近藤氏:逆説的な回答となりますが、私自身は、アイスブレイクなど必要なくなるような選考プロセスを意識しています。

たとえば営業職の採用を行うとしましょう。私は1次面接の通過者に必ず、次回面接までの課題を出すようにしています。課題はよくある「このペンを私に売るとしたら?」といったもので構いません。

課題を出すのは、次回面接までの間に準備をしてもらうことで、応募者の脳内における自社の占有率を高めたいからです。

「今日の1次選考は合格です。1週間後の次回面接では、これから出す課題についてプレゼンテーションをしてください。残りの時間は面談の時間として、これからのキャリアを一緒に考えたいと思っています」

応募者へはこんなふうに伝え、次回面接までの間には自社のオンライン会議に入ったり、会社訪問をしたりして、先輩社員からアドバイスを受けられるようにもしています。こうすれば1週間、応募者は自社のことばかり考えてくれるようになり、結果的に脳内の占有率が他社よりも高まるんです。

応募者にとっても、その会社のことばかり考えて1週間を過ごしていれば、不要な緊張感や萎縮感がなくなるというメリットがあります。本人が考えてきたことに対して話ができるので、結果的に次回面接でのアイスブレイクの質も高まります。これが私の考える最高の選考プロセスですね。

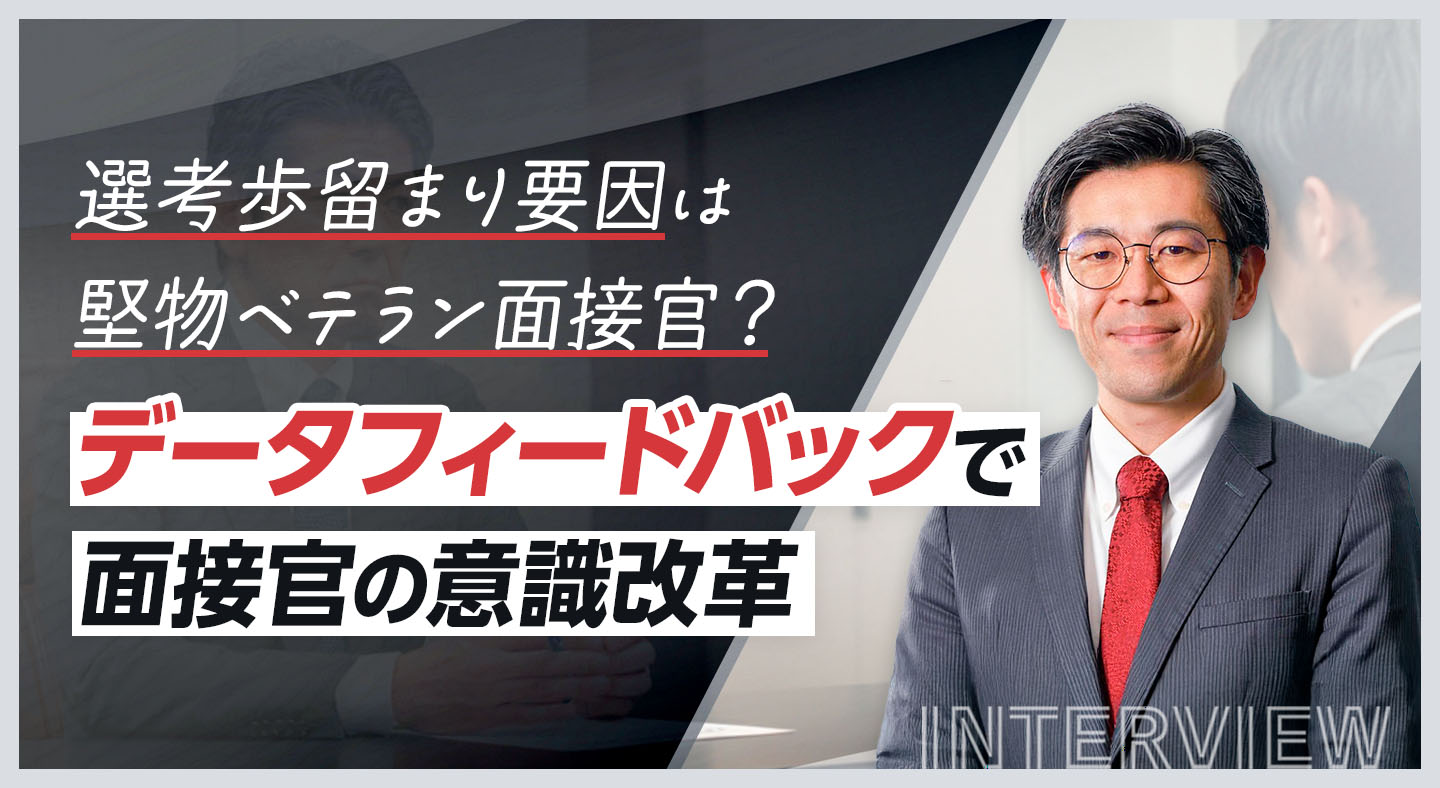

──面接官の適性についてもお聞きします。営業職など、仕事上の経験からアイスブレイクに長けている人もいると思います。そうした人を採用チームにコンバートすることも有効なのでしょうか。

近藤氏:とても有効だと思います。「自社を買っていただく」という意味では、営業と採用は同じ仕事ですから。

当社の場合は、営業においても採用においても、携わる人には「4つの自信」が備わっているべきだと考えています。「会社への自信」「商品・サービスへの自信」「仕事への自信」「社員・仲間への自信」です。

現在どんな仕事を担当しているかにかかわらず、これら4つの自信を持っている人に面接官を任せるべきだと考えています。若手や中途入社者の場合は4つの自信をまだ持ち合わせていないことも多いので、すでに持ち合わせているメンバーと組み合わせて、面接を経験してもらうことでトレーニングにもつなげていますね。

人事・採用担当者にも当然、この4つの自信を持っていてほしいですが、とは言え完璧な会社なんてありません。「自信を持ちきれない」と感じることもあるでしょう。それを理解し、自社に足りないものをどう補っていくかを考えることも大切だと思います。今に自信がなくても、未来に確信がある人は、他者へ良い影響を与えられるからです。

「自社にはまだ至らないことがある。こんなことに取り組みたいし、だからこそあなたに来てほしい」

そんなふうに応募者へ伝えられるといいですね。完成されていない会社だからこそできる採用コミュニケーションなのかもしれません。

編集部おすすめ!関連記事・資料

・【面接官必見!】知らないと失敗しちゃうかも?有意義な面接のためのアイスブレイクとは~質問例付き~

・【マンガから学ぶ】面接で聞いてはいけない質問とは?

取材後記

「極端なことを言えば、しっかりと選考プロセスの設計ができていればアイスブレイクが一切なくても大丈夫だと思います」。近藤さんはそう話していました。取材前には、アイスブレイクといえば面接や営業先などでの一発勝負であり、高いアドリブ力が求められると感じていたのですが、近藤さんが指摘するのはその逆。奇をてらってアイスブレイクをしようとするよりも、その前提となるコミュニケーションの在り方を設計することが大切なのだと学びました。

企画・編集/海野奈央(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/宮本七生

面接官のためのアイスブレイク質問例(ポイント・NG例付)

資料をダウンロード