応募者へのその対応、悪い口コミが広がる可能性あり!?企業イメージを損ねる「採用活動のトラブル」とは

d’s JOURNAL編集部

-

求人情報で虚偽の記載や誇張表現をすることは、職業安定法違反につながるおそれもある

-

面接で聞いてはいけない内容を事前に確認すること。「公正な採用選考」の原則を守り、適性・能力のみを評価基準にする

-

選考結果の連絡は企業のイメージを左右しやすい。文面で形に残るトラブルでもあるため、誠実な内容と適切なタイミングで行うこと

企業の採用活動は、単に人材を確保するだけではなく、企業のブランドイメージにも大きく影響を与えます。特に採用フローにおけるトラブルは、転職希望者に悪い印象を与えてしまうだけでなく、口コミサイトやSNSを通じて企業全体の評価を損ねるリスクを伴います。

株式会社ベイジの調査(※)によると、転職希望者の約52%が企業の評判を口コミサイトで確認しており、約64%が悪い評判を気にすると回答しています。採用活動のトラブルが原因で人材採用のチャンスを逃してしまうだけでなく、自社の評判を下げ、さらに採用活動を難しくさせてしまう可能性もあるのです。

(※)出典:中途採用における採用サイト利用実態調査(2024年度版)

そこで本記事では、採用活動で起こりがちなトラブル事例を紹介し、それらを防ぐための具体的な対策を解説します。

採用活動も企業ブランディングの一部

採用活動は企業の顔ともいえる重要なプロセスです。転職希望者にとっては、選考プロセスでの対応や企業の姿勢が、その企業に対する印象を大きく左右します。

転職希望者に悪い印象を持たれてしまうと、最悪のケースでは口コミサイトやSNSへの書き込みなど、企業イメージを大きく低下させてしまうことも。転職市場の競争が激化する中で、最適な人材を採用するチャンスがさらに遠のいてしまうかもしれません。

では、採用活動で起こりがちなトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。以下では、企業が気付かないうちに転職希望者に悪い印象を与えてしまう「採用活動におけるトラブル」の事例を紹介するとともに、それぞれの解決策を解説します。

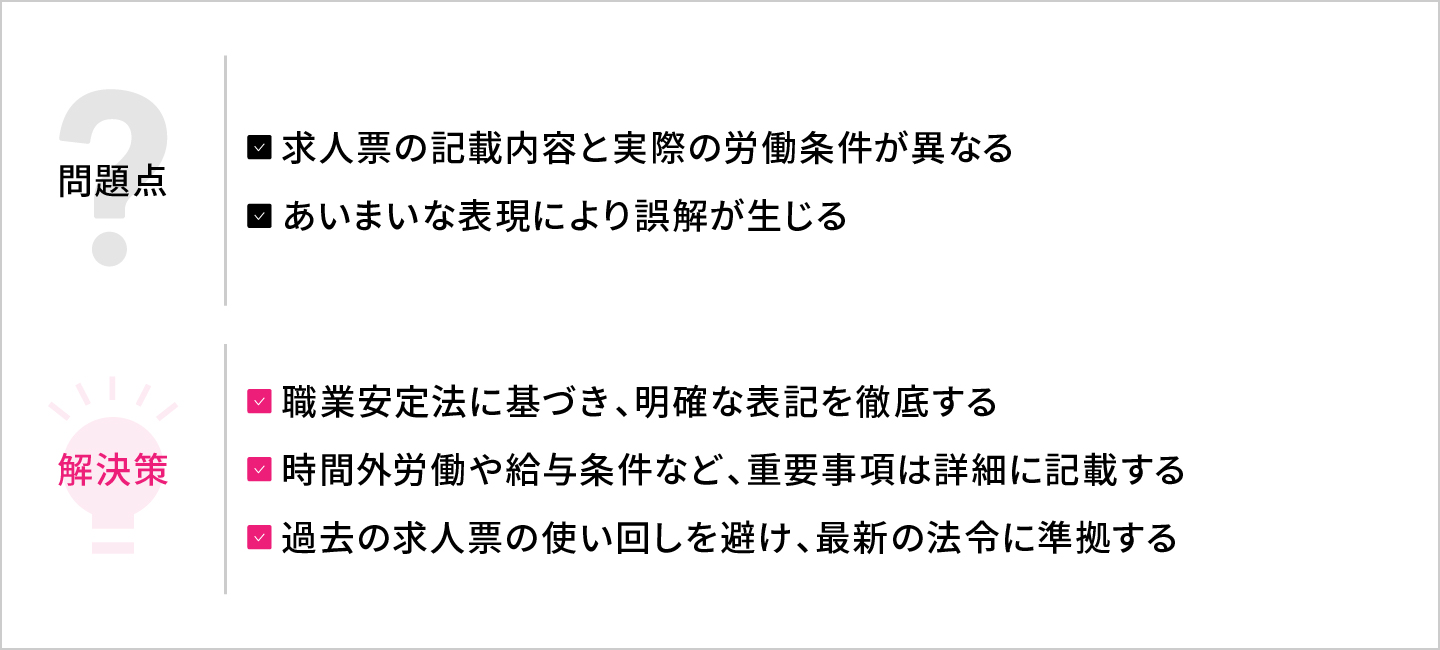

【トラブル例①】求人票トラブル:求人情報の虚偽や誇張

転職希望者は、企業が発信する求人票や求人広告の内容を見て応募するか否かを決めています。この際、求人情報に虚偽の内容や誇張された内容が記載されていると、転職希望者は何が正しい情報なのかわからなくなり、認識の齟齬(そご)が発生してしまいます。SNSなどでは「求人詐欺」と言われてしまうことも。

求人票や求人広告に情報を記載する際、実際と異なる内容やあいまいな表現をすることは絶対にやめましょう。虚偽や誇張した表現を記載することは、職業安定法違反となります。

自社をよく見せるために、労働条件などを誇張して応募者を集めることができても、入社後に労使トラブルが起きたり、現場とのミスマッチで早期離職につながったりと、さまざまな問題が生じる原因になります。職業安定法のほかにも、法律によって記載が禁止されている内容もあるため、作成にあたっては十分に注意する必要があります。また、過去に作成した求人票の内容が現行法に対応しているとは限らないため、使い回しを避けることも重要です。

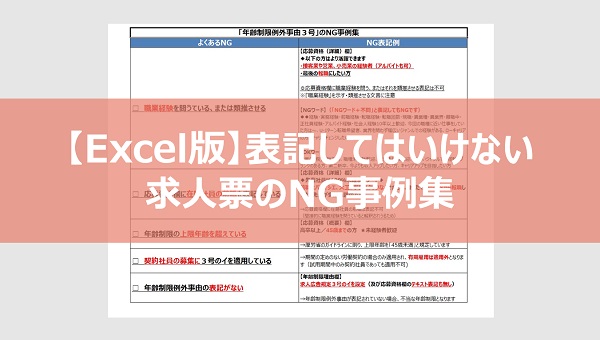

▼表記してはいけない求人票のNG事例集はコチラ

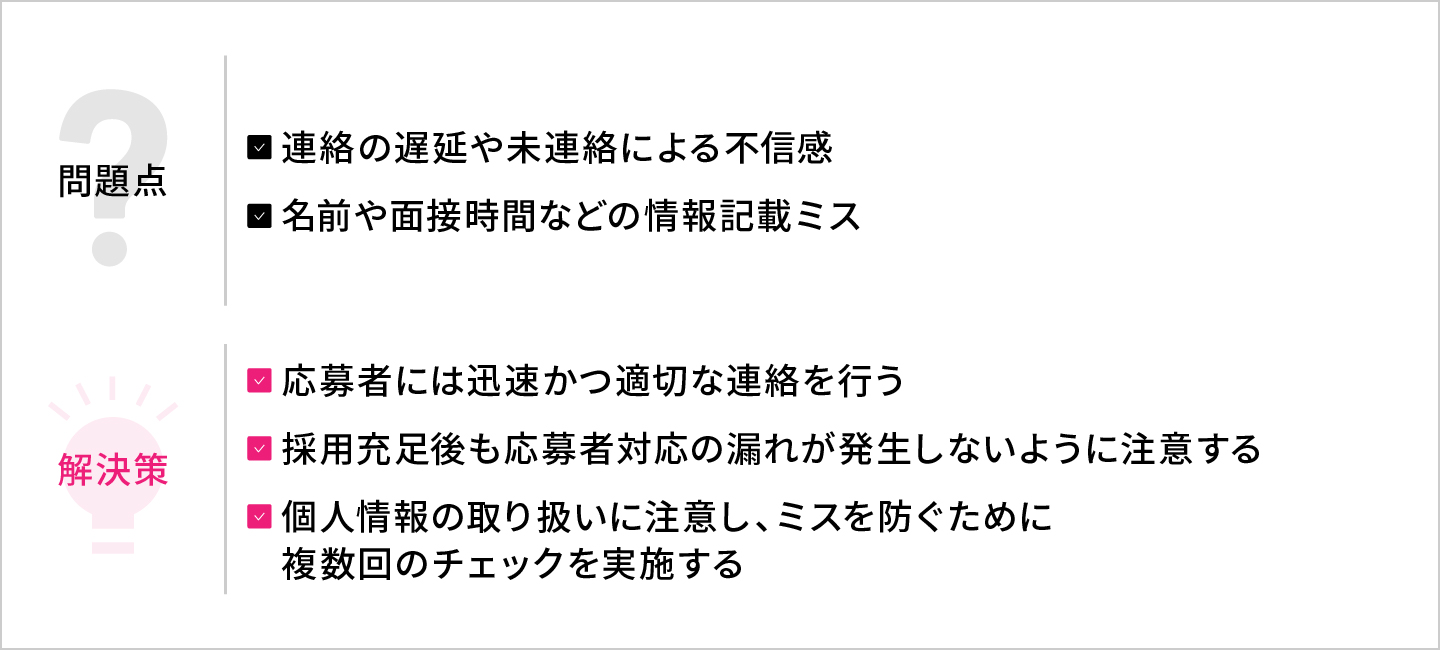

【トラブル例②】応募受付トラブル:連絡遅延や情報記載ミスなど

せっかく自社へ応募してくれた人に対して、連絡が遅かったり、あるいは連絡そのものがなかったりすると、応募者の心象を一気に悪化させてしまう可能性があります。

特に注意しておきたいのは、採用が充足したタイミング。「良い人が見つかったから」とほかの応募者の対応を忘れ、放置してしまうのは絶対にNGです。「連絡さえもしてくれない企業」だと認識され、口コミサイトなどに“連絡が来ない企業”などのコメントが増えてしまうかもしれません。

また、連絡の際には「応募者の名前間違い」や「情報の記載ミス」に気を付けましょう。個人情報を含む文言のやり取りは慎重に行い、面接場所や時間などを記載する際には、ミスがないよう入念にチェックを行ってください。

▼応募者対応ガイドブックはコチラ

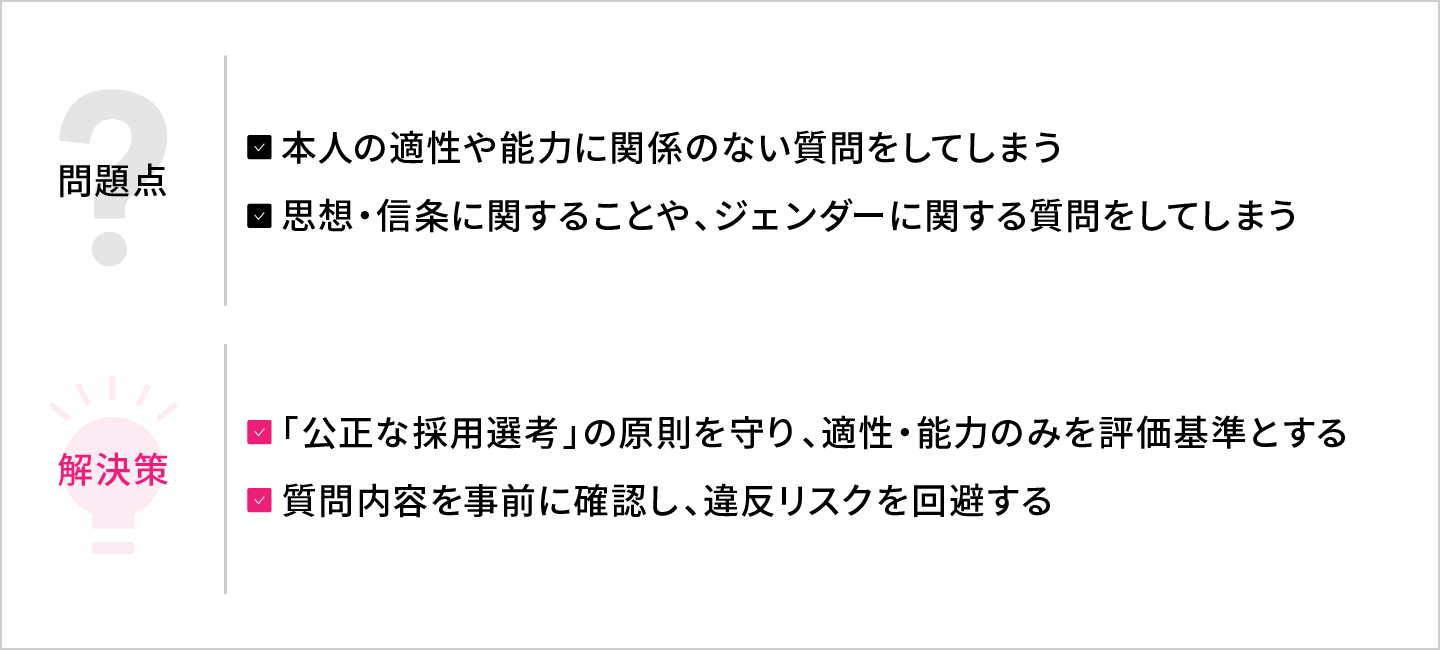

【トラブル例③】面接トラブル:不適切な禁止項目のヒアリング

企業の採用選考では、「公正」な基準に沿って「応募者の適性・能力のみで判断する」ことが求められます。これらの基準や判断に直接関連しない質問は、場合によっては企業の信頼性を大きく損なってしまうリスクもあるので注意が必要です。

昨今では人事部門だけでなく、採用後の配属先となる事業部門から面接官として選考に関わるケースも増えてきました。誰もが面接に慣れているわけではないので、「面接で聞いてはいけない内容」は必ず事前に確認しておきましょう。

たとえば、以下のような事項についての質問は本人の適性・能力に関連がなく、就職差別につながるリスクがあるため注意しなければなりません。

・本籍、出生地に関すること

・家族や世帯構成に関すること

・家族の職業、健康状態、資産に関すること

・住宅状況や生活環境、家庭環境に関すること など

また、思想や信条といった、日本国憲法で保障されている「内心の自由」に関連する項目の質問も不適切にあたります。具体的には以下のような事項が挙げられます。

・宗教に関すること

・支持政党に関すること

・労働組合への加入状況、活動歴に関すること

・購読している本、メディアなどに関すること

・尊敬する人物に関すること など

さらに男女雇用機会均等法に抵触する質問にも注意が必要です。

・ジェンダーに関すること

・結婚、出産に関すること

上記のような事項を選考や評価の基準に用いると基本的人権の侵害にあたり、就職差別とみなされてしまう重大なリスクがあることを認識してください。

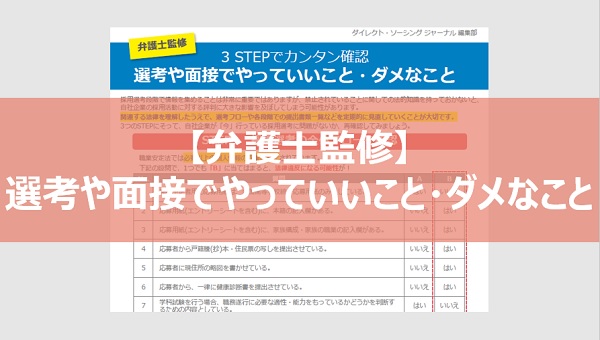

▼【弁護士監修】選考や面接でやっていいこと・ダメなことコチラ

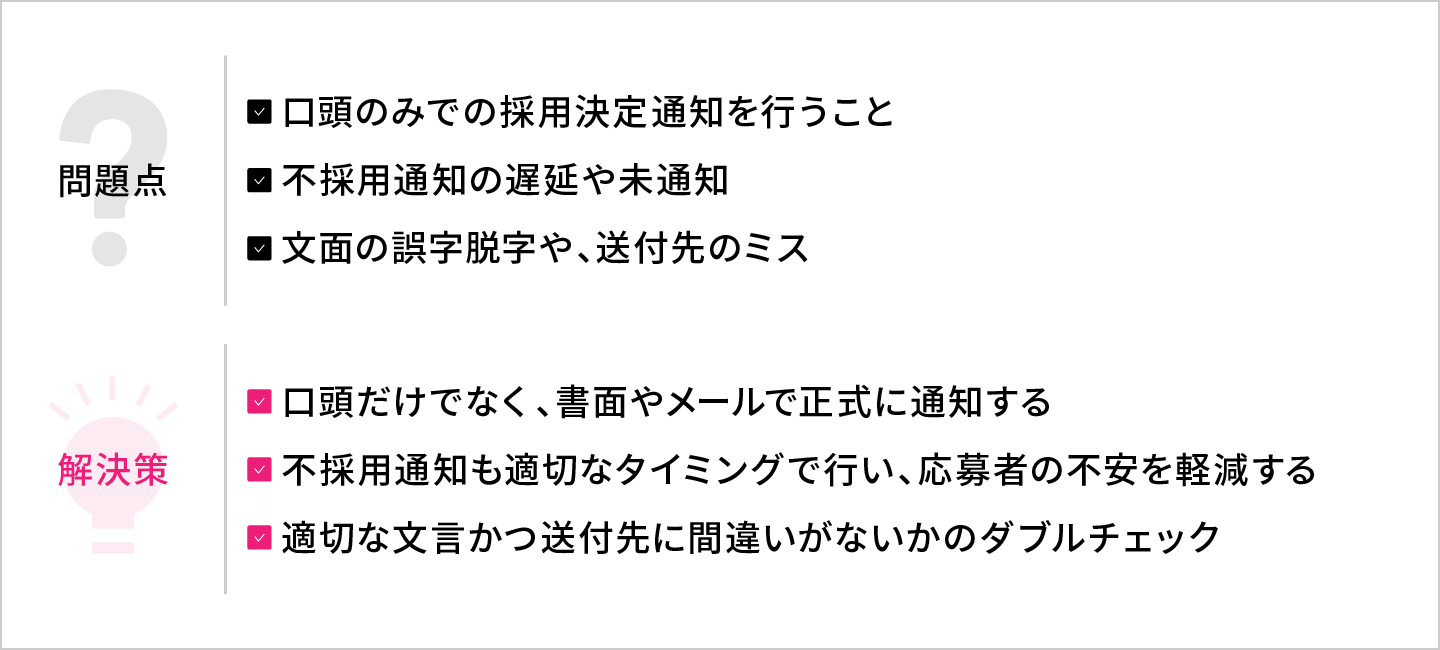

【トラブル例④】選考結果の連絡トラブル:採用決定通知・不採用通知

応募者へ選考結果を連絡する際にも、対応内容によっては応募者の不信感を招き、自社のイメージを低下させてしまうおそれがあります。選考結果の連絡を行う際には、その目的をきちんと把握した上でタイミングや文面を考える必要があります。

連絡を行う際には、無理に特別な工夫をしようとするよりも、基本的なポイントを取りこぼさないように注意することが大切でしょう。

以下に、選考結果の連絡で伝えるべき基本的な項目をご紹介します。

・件名

・応募者名

・企業名

・面接に対するお礼

・選考結果

・今後の手続き(書類送付など)

・担当者の連絡先(部署名、Eメールアドレス・電話番号)

・結びのあいさつ

応募者にできる限り不安を与えないため、「言った・言わない」のトラブルを招かないためにも、電話だけでなくメールや書面でも結果を伝えることをお勧めします。

なお、メールや郵送、管理システムなど、文面でメッセージを送る場合は、誤字や脱字があると信用を大きく損なうおそれがあるため、見落としがないようにダブルチェックを行うようにしましょう。また、送信先に誤りがないかを確認することも大切です。

不採用の連絡は、人事・採用担当者も応募者も心理的な負担を感じやすい手続きです。できるだけ円滑に伝達できるように、負担を軽減できる仕組みを整えることが大切です。

連絡はできるだけ早いタイミングで行うようにしましょう。通知があまりにも遅くなれば、応募者は次の行動が取れなくなってしまうため、不誠実な対応と受け取られる可能性もあります。基本的には面接日から3日以内の連絡が理想とされているため、一つの基準として捉えてください。

選考結果の連絡は、方法や文面によって企業のイメージが左右されてしまうこともある重要な手続きです。形に残るトラブルでもあるため、送付前に内容をダブルチェックするなど、細心の注意を払うようにしましょう。

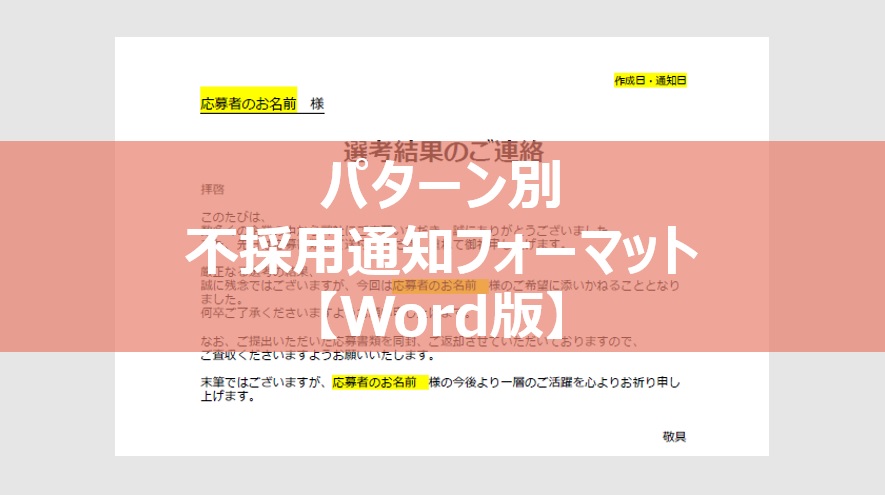

▼パターン別・不採用通知フォーマットはこちら

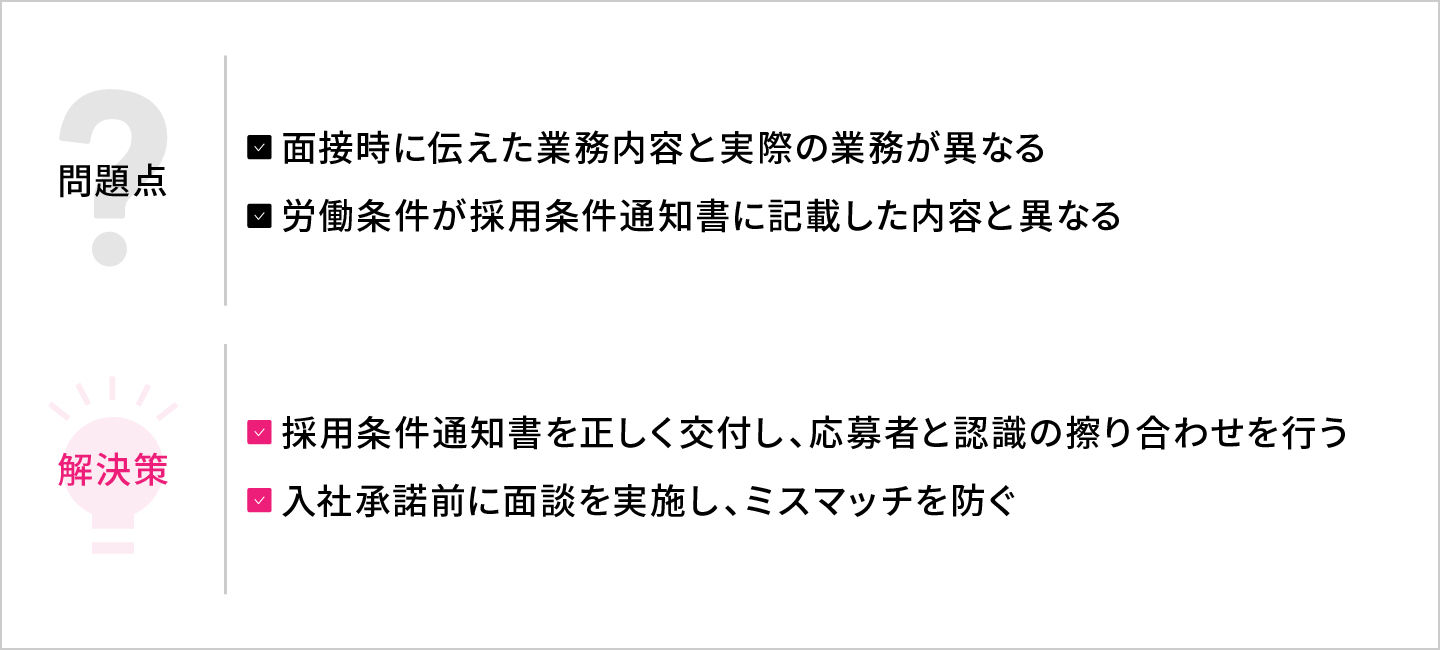

【トラブル例⑤】入社後のトラブル:職務内容・勤務条件の不一致

入社前に求人票や面接を通じて理解していた職種や仕事内容と、入社後の実情が異なるというトラブルは後を絶ちません。せっかく入社してくれた人のモチベーションを低下させてしまうことはもちろん、早期離職につながったり、自社への悪い口コミをまん延させてしまったりすることにもつながります。

こうした事態を防ぐには、採用条件通知書などの書面を正しく交付し、入社前に業務内容の確認・認識の擦り合わせをしておくことが大切です。入社後のギャップを最低限にするために、応募者にとって転職活動の軸となる譲れない条件などがある場合は、面接段階で丁寧に確認しておきましょう。

入社承諾前の最終確認のタイミングは、採用条件通知書と入社承諾前の面談です。採用の連絡を行うタイミングで交付する採用条件通知書に記載されている業務内容と、実際の業務内容に相違がないか、丁寧に確認しましょう。

▼採用通知書テンプレートはコチラ

編集後記

ここまで見てきたように、採用活動のトラブルは転職希望者に悪い印象を与えるだけでなく、企業全体のブランド価値にも影響を及ぼします。トラブルを起こさないためには、応募者への誠実で丁寧なやり取りが求められます。また、入社後にネガティブなギャップを生まないためには、選考時から透明性のある情報提供が必要です。採用活動を「企業イメージを形成する重要なプロセス」と捉え、その認識を社内で共有した上で、転職希望者に信頼される採用活動を実践していきましょう。

企画・編集/髙橋享(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、文/多田慎介

トラブルが避けられ円滑な採用活動が可能に!応募者対応ガイドブック

資料をダウンロード