実践!採用ブランディング講座~採用成功にむすびつけるための原理原則、そして最新事例を紹介

Cast a spell合同会社

代表 青田 努(あおた・つとむ)

-

採用ブランディングの目的はブランドをつくること。「この会社は●●だよね」と認識するようになることが成果

-

「採用ブランディングではないもの」を理解。よくある4つの誤解を避けることがポイント

-

採用ブランディング実践は5つのステップを踏むことで求める人材に出会える

採用ブランディングの有効性に期待しつつも、具体的な進め方や成果をあげる方法に苦慮している人事ご担当者様も多いのではないでしょうか。

そこで今回はCast a spell合同会社(本社:東京都豊島区 、代表:青田努)の青田氏をお迎えし、「採用ブランディング」をテーマにセミナーを開催しました。採用ブランディングの原理原則に関する理解を深め、一貫性を持った採用ブランディングに取り組みたい・強化したい方、採用ブランディングの最新事例を知り、自社施策に生かしたい方は、ぜひ本記事でご紹介する情報やフレームワークを参考に、自社施策に落とし込んでみてください。

【告知】

当セミナーは、パーソルキャリアが主催する人事交流会の一環であり、ワークショップや飲食を伴った交流の場もプログラムの中に含まれています。パーソルキャリアでは参加した方々が次のステップへ進めるように、このようなイベントを今後定期的に開催していく予定です。ぜひ次回以降のご参加をお待ち申し上げております。

そもそも採用ブランディングとはなにか?

ブランディングに似た概念として、「マーケティング」という言葉があります。企業が優秀な人材を確保するために欠かせない「採用ブランディング」は、「採用マーケティング」はどう違うのでしょうか。その答えを考える前に、まずは「採用マーケティング」の基本を押さえておきましょう。

―■ 採用マーケティングとは

マーケティングの目的はその名の通り、「マーケット/市場をつくること」「市場の創造」です。採用においては、応募の前段階で母集団を形成し、自社への応募数を増やすこと、さらには「この仕事をやってみたい!」と思う人を増やすことなどが「採用マーケティング」にあたります。

例えば、ここ数年で認知が進んだ「カスタマーサクセス」という職種は、かつては認知が十分ではなく、特に新卒採用においては一つの課題となっていました。しかし、企業の人事部が仕事内容を説明したり、カスタマーサクセス職を募集する複数の企業が合同セミナーを開催したりすることで、その認知が世の中に広まり、関心を持つ求職者が増えてきました。これこそが、採用マーケティングの一例です。

また、以下はマーケティングで用いられることのある概念ですが、採用においても応用できる点が多くあります。

・STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

STPとはセグメンテーション(S)、ターゲティング(T)、ポジショニング(P)の略語です。採用の観点では、「どの業種・職種の、どのような人材を狙い、どのようなポジションを取るのか」を戦略的に決定することを指します。

特にキャリア採用(中途採用)においては、必要なスキルやポジションが明確なため、STPを慎重に設定し、他社との差別化を図ることが求められます。

・4P(製品・価格・流通・販促)

4Pとは、Product(製品・サービス)、Price(価格)、Place(流通・提供方法)、Promotion(販促活動)を指す言葉です。

採用においては会社や募集ポジションの魅力をどのようにアピールし、応募につなげるかがポイントです。

・TAM、SAM、SOM(市場規模の指標)

これらはいずれも「市場規模」を表す指標です。採用戦略においては、転職市場の規模を把握することも大切です。これを示す指標として、以下の3つがあります。

TAM(Total Available Market)…可能性がみこまれる市場規模全体をさす指標

SAM(Serviceable Available Market)…獲得できる可能性がある市場規模の最大値を指す指標

SOM(Serviceable Obtainable Market)…実際にアプローチできる顧客の市場規模を指す指標

採用活動では、求める人材の総人口、転職市場でのリーチ可能性などを分析する際に、これらの指標が活用されます。

このように、採用活動とマーケティングには多くの共通点があり、「採用マーケティング」とは、自社に興味を持つ求職者を増やすことに他なりません。

■ 採用ブランディングとは

ブランディングの目的は「ブランドをつくること」。言葉を変えると「期待の創造」とも言えます。企業に対して求職者が、「この会社は●●だよね」と認識するようになることが、ブランディングの成果です。

企業イメージは自然発生的に生まれることもありますが、多くの場合、自ら積極的に発信・アピールしなければなりません。

私が在籍していた会社では、「●●はこういう会社だ」という自社のイメージを、エンジニア向け、営業職向けというように、求める人物像別に設計していました。

「何をやるか」という事業内容、「なぜやるか」という社会的意義やビジョン・ミッション、「誰とやるか」という社員、そして「どうやってやるか」というバリューやカルチャー。これらの実態および伝わり方を意図的に設計し、実行することが、採用ブランディングの定義と言えます。

一見、他社と事業内容は大きく変わらなくても、単に仕事の説明をするだけでなく、創業者の想いや企業の社会的使命を伝えることで、伝わる情報は変わってきます。

「あの会社の社員の人たちって●●だよね」という共通の認知を形成することが、採用ブランディングの目的です。最終的には働く社員自身がブランディングの発信者となり、自然なかたちで企業の魅力が伝わることが理想的でしょう。

自社の採用ブランディングを強化するには、企業の沿革、ビジョン、ミッションを改めて振り返り、「最終的にどのような認知を持たれたいのか」を設計することが重要です。採用マーケティングとブランディングを適切に活用しながら、企業の魅力を求職者に届ける取り組みが求められます。

採用ブランディング「ではないもの」は何か?

企業が採用ブランディングを強化しようとする際、意図せず誤った方向に進んでしまうケースがあります。以下に、「採用ブランディングではないもの」について、よくある4つの誤解を解説します。これらの落とし穴にはまらないように留意してください。

1.これといった狙いもない採用サイトの制作

採用サイトは企業の魅力を伝える重要なツールですが、多くの場合、どの企業も似たようなコンテンツ構成になりがちです。

「このサイトを見た求職者に、どのような認知を得られれば成功か」というゴールを真剣に考えてみて、そこに至るまでのコンテンツを逆算してみてください。そうすれば、求職者の心に響く良い採用サイトになるでしょう。

2.説明だけが目的になっている会社説明会

「会社説明会」という名称の通り、多くの企業は説明を重視しがちです。しかし、説明会は単なる情報提供の場ではなく、企業ブランディングの場であるということを認識しておきましょう。

説明会に参加した求職者に「この会社って〇〇だよね」という印象を明確に伝えられているかどうかが重要です。説明会終了後、求職者がどのような印象を持つか意識しながら説明会を設計してみてください。参加後のアンケートに「弊社を友人に伝えるとしたら、どんな会社だと伝えますか」というような設問で、自社がどう伝わったか確認していくことも効果的です。

3.事前の説明もなく社員と会わせる

説明会や採用イベントで社員との交流を設ける企業は多いでしょう。しかし、社員が適切な情報を事前に把握していないと、求職者とのコミュニケーションがあいまいなものになってしまいます。

求職者に何を伝えるべきか、時間内にどう思ってもらえればよいかなどを社員と事前に共有するなど、あらかじめ段取りをしておきましょう。

4.ブランドに関係してくることを意識せずに選考する

面接は単に「候補者に会って話を聞く場」ではなく、企業のブランドを形成する重要なプロセスのひとつです。面接官の対応は、会社のイメージを決定づける要素となり得ます。会社のWebサイトや説明会で伝えたメッセージと面接での対応が異なれば、企業ブランドが崩れてしまうことにもなりかねません。

面接官とは事前に採用方針や伝えるべきメッセージを共有し、一貫性のあるコミュニケーションを心がけてください。

具体的な事例を踏まえた採用ブランディングを

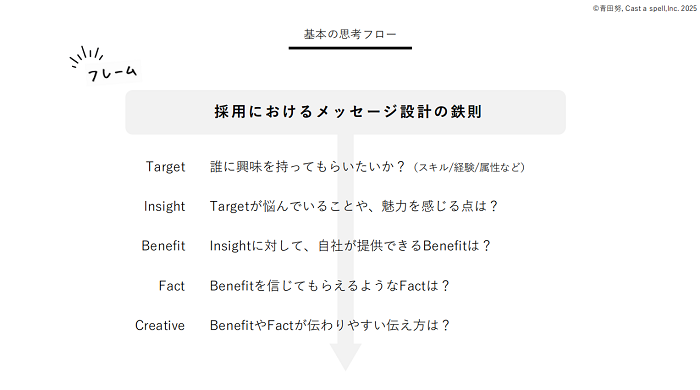

採用におけるメッセージ設計の基本的な思考フローは以下の通りです。順を追って、採用ブランディングの考え方を解説します。

STEP1.求める人物|誰に興味を持ってもらいたいか?

最初に考えるべきは、「求める人物像は誰か」という点です。

メッセージを届けるべき相手は誰か、どんな人に興味を持ってもらいたいか、どのようなスキルや経験を持つ人材にアプローチしたいのか、などという人材要件を明確にしていきます。

STEP2.インサイト|転職希望者が悩んでいることや、魅力を感じる点は何か?

イメージする人材像が決まったら、彼・彼女らが何に悩み、何に魅力を感じるのかを探っていきます。

転職希望者の多くは、現職に対して何らかの不満を持っているものです。転職希望者の内面的な悩みや欲求を明確にし、きちんと言語化していきましょう。

STEP3.ベネフィット|転職希望者がもつインサイトに対して提供できる自社の「利点」何か?

転職希望者のインサイトが明確になったら、次は「当社であれば、その悩みをこのように解決できます」というベネフィット(利点)を伝え、会社への興味・関心を引き寄せるフェーズに入ります。転職希望者にとって魅力的なポイントを明確に伝え、自社に興味を持ってもらうことがカギとなります。

STEP4.ファクト|ベネフィットを信じてもらえる「事実」は何か?

採用ブランディングでは、「やりがいがある」「和気あいあいとした社風」などの抽象的な表現だけでは不十分です。その根拠となるファクト(事実)やエビデンス(根拠)を提示して、説得力、信頼性を高めることを意識してください。例えば、業界や企業の成長を示したいのであれば、売上データなどで表すことができるでしょう。

STEP5.クリエイティブ|どのようにしてファクトを伝えられるか

最後のステップでは、転職希望者に響く形でベネフィットやファクトを伝えるための「クリエイティブ」を検討していきます。伝えるべき内容が決まっていても、表現の方法次第で印象は大きく変わります。転職希望者に刺さるクリエイティブ戦略を考えることが、採用ブランディングの成功につながります。

【ワークショップ】採用ブランディング向上のために明日からできること

ここからは、採用ブランディング向上のために、「明日からすぐに着手できる取り組み」に焦点を当て、基本の思考フローに沿って実践的・具体的なアクションをご紹介します。

職種ごとに内容を深めていくのですが、規模の大きな企業だと、募集中のポジションが50以上ある、ということも珍しくありません。この場合、50の職種全部に対してではなく、採用人数が多かったり、採用が難しかったりするポジションに限定して行えばよいでしょう。採用がうまくいっているポジションは、対象から外しても構いません。

【STEP1.求める人物像】採用に一貫性を持たせる4つの項目

冒頭で「人材要件を明確にすることが重要だ」とお伝えしましたが、現場の社員に「どんな人が欲しいか」とヒアリングすると、曖昧な意見や理想的すぎる人物像が挙がり、収拾がつかなくなることがあります。また、「コミュニケーション力が高い人」など、個人の主観や背景によって評価が分かれたりする要件もあるでしょう。

これらの迷走を防ぎ、求める人物像を明確にするためにも、以下の4つの視点で整理していきましょう。

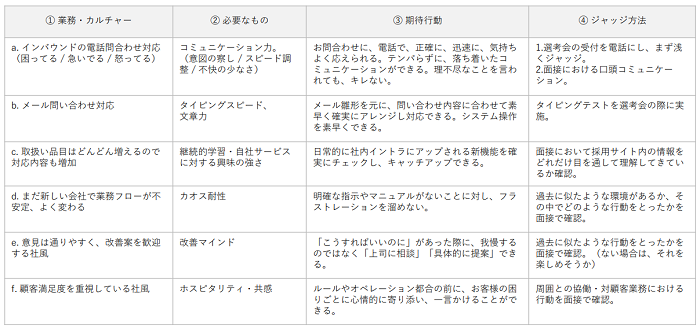

① 会社のカルチャーや業務の内容

どのような会社で、どんな業務をしてほしいのかを一覧にしてみてください。業務の内容や状況、社風などをまとめておきます。

② 必要なもの

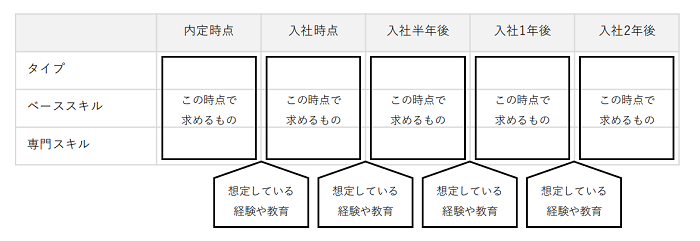

内定時、入社直前、入社後、それぞれのタイミングで、どのような受け入れ体制が必要かを検討します。特に、新卒採用は長期スパンで計画する必要があります。中途採用でも、入社後の教育やオンボーディング計画は必要で、即戦力として専門性を発揮してもらうためにも、社内に関する情報伝授が不可欠です。

以下のように、どの時点でなにがあればよいかということを、時系列で、育成プランと共に考えてみてください。

③ 期待行動

社員に求める各行動について、言葉の定義を深めておくとよいでしょう。

例えば、ひとことで「コミュニケーション能力」といっても、「初対面の人とすぐに打ち解けて話せる、場面対応力の高さ」を指す人もいますし、「Slackなどオンラインツールでもわかりやすく情報共有できる能力」を指す場合もあります。

職種や会社によってその定義は異なるものですから、「この職種におけるコミュニケーション力とは、具体的にどのようなシーンで、どのように行動できる人なのか」と考えてみてください。

④ ジャッジ方法

採用段階において、いつ、どの段階で、どの能力を評価するのかをクリアにしておきましょう。例えば、「イノベーション力」は入社半年後に身についていればよいスキルならば、採用面接の評価基準には入れない、と決めるのもひとつの方法です。

これらの指標については、以下のように整理しておくと社内で共有しやすいでしょう。

面倒でも、これらのことをやっておかないと面接官ごとに基準が異なり、選考基準がばらつく原因になりますし、実力以上に面接対策が上手な応募者を、過剰に評価してしまうということにもなりかねません。

【STEP2.インサイトについて】 すぐに着手できるインサイトの収集方法

求職者が今どこで何をしていて、何に悩んでいるかという「インサイト」を探るときの収集方法をお伝えします。

自分に馴染みのある職種であれば、求職者の仕事内容や悩みが想像つくでしょう。他の職種の場合は、現職社員に話を聞いてみるのが一番です。できればハイパフォーマーの社員に当たってみてください。

または、候補者の方に面接で直接聞くという方法もあります。転職を考えた理由や目的、現職における課題や何に魅力を感じるか、などを聞いてみてください。

あるいは、お付き合いのあるエージェント・人材会社の方から情報を得るという方法もあります。

「インサイトの収集」というと難しいことのように聞こえますが、「一人ひとり丁寧に話を聞き、求職者のニーズや不安を深く理解すること」と考えれば、取り掛かりやすいかもしれません。

【STEP3.ベネフィットについて】自社が提供できる7つの報酬

企業が提供できるベネフィット(価値)を整理する際には、以下にお伝えする「7つの報酬」というフレームワークが有効です。改めて自社を見つめ直し、自社の良さを言語化してみてください。

① 納得報酬

納得報酬とは、事業内容に社会的意義の実感や、経営判断・方針に対する納得感、貢献できている実感などを指します。

② 浪漫報酬

ワクワクするビジョンや挑戦できる環境、変化や未知のテーマに挑む環境などを「浪漫報酬」と呼んでいます。「浪漫」というとベンチャーやスタートアップ企業という印象があるかもしれませんが、大企業には大企業なりの「浪漫」があるはずです。

③ 成長報酬

仕事を通じて得られる成長の実感や、自身の成長に繋がる上司や先輩の存在、成長を支援する制度や仕組みを指します。

④ 関係報酬

「人間関係」は転職理由の中でも上位を占める要因です。恵まれた職場の雰囲気や人間関係、仕事を通じて得られる人的ネットワークなどを「関係報酬」と呼んでいます。

⑤ 環境報酬

プロフェッショナルであればあるほど、自分の能力を発揮しやすい環境や働きやすい制度を重視します。充実した設備のほか、「リモートワークの可否」などもこれに当たります。

⑥ 金銭報酬

金銭報酬とは、給与の高さだけではありません。職場で食事が提供されるというような魅力的な福利厚生や、出張時にビジネスクラスに乗れるなどのステータス欲が満たされる、というようなことも含まれます。

⑦ 安心報酬

企業としての安定性や、ライフイベントに応じた柔軟な働き方ができることを、「安心報酬」と呼んでいます。家庭で何かあった時や困った時でも安心して働き続けられることは、従業員にとって重要なベネフィットです。

企業側の目線ではなく、求職者の立場で「何が魅力なのか」を整理し、言語化してみましょう。

【STEP4.ファクトについて】 「量」による解像度を高める

7つの報酬が出そろったら、これらの信頼性のあるファクト(事実)として示すことが重要です。

大手企業と競合するスタートアップやベンチャー企業の採用には、学ぶべき工夫がたくさんあります。

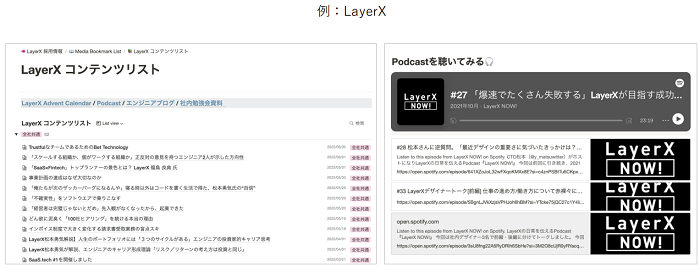

例えば、経費精算系のシステムを提供している「LayerX」という会社のように、自社の採用関連コンテンツをリスト化して情報を届けやすくする工夫や、音声メディア(Podcast)で発信したりするといった取り組みが参考になります。

情報量が多いと候補者が安心しやすいものですし、ネタで勝負しづらい場合などには、「量」で勝負するという戦い方もあります。

【STEP5.クリエイティブについて】 1対1で話しやすい「場」を増やす

最後に、これらのメッセージや情報をどのようにすれば伝わりやすくなるかということです。WebメディアやSNSから伝えられることは多々ありますが、リクルーター制度やカジュアル面談など、応募前に社員とコミュニケーションが取れる仕組みのほうが、強いインパクトを残すことができる場合もあります。

いかがでしたでしょうか。採用市場は常に変化していますが、本日ご紹介した基本のフローをおさえ、優先順位をつけながら進めることで、採用ブランディングの向上、ひいてはより良い人材の採用につなげていただければと思います。

【まとめ】

採用ブランディングがいかに採用成功にむすびつき易いか、ご理解いただけたかと思います。ぜひ本記事でご紹介する情報やフレームワークを参考に、自社施策に落とし込んでみてください。

今回は人事交流会&勉強会という名目で、全国からさまざまな人事・採用担当者の方にご参加いただけました。セミナーあり、ワークショップあり、そして最後に飲食を伴った参加者の皆様同士で交流を深める会も開催され、皆さま思い思いの時間を過ごされたようです。

パーソルキャリアでは参加した方々が次のステップへ進めるように、今後ともこのようなイベントを定期的に開催していきます。ぜひ次回以降のご参加をお待ち申し上げております。

[取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【関連記事】

□ 採用のプロが指南する「自社の魅力の見つけ方・伝え方」

□ オンボーディング施策の最適解。中途採用者が直面する適応課題は、「早期戦力化」を視野に入れた体制づくりで解決

□ たった3年で従業員数約3倍を達成!!Chatworkの「アジャイル型」採用導入で採用力をアップさせる

【関連資料】

□ 【採用のプロの処方箋】採用課題別にお悩み解消!解決のためのケーススタディー〈タスクチェックシート付〉

□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「採用候補者とのコミュニケーションの質が明暗分ける」

□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功! 「小さなリーダーをつくる」がコンセプト

【採用ブランディングにおすすめ!】動画活用で認知向上や意向醸成も!「まいにちdoda TV」

資料をダウンロード