2025年度の転職市場はどうなる?doda編集長が解説、中途採用の市場トレンド

-

2024年度は、IT・通信業界でのエンジニア職や、コンサル・金融業界における専門職の求人倍率が上昇した

-

裾野が広がり続けるAI求人の可能性。「生成AI」関連求人数は約1年間で約4倍に拡大した

-

2025年度は「時短正社員の採用拡大」「ミドルシニア・団塊ジュニア世代元年の到来」などのトレンドが加速する予測

近年の労働力不足などを背景に、求人数の増加や柔軟な働き方への関心が大きな注目を集めています。dodaのデータを紐解くと、20代、30代の年収増加、ミドルシニア層の人材ニーズの高まりなどといった傾向が見られました。企業でも、役職定年廃止やAI関連求人が増加するなど、新たなトレンドが見られている現状です。本記事では、doda編集長の桜井貴史氏が2024年度の採用関連トピックスや、2025年度の転職市場動向を解説するセミナーをレポートします。

※コラム内で参照されるデータ・資料は2024年12月時点のものとなります

【告知】

当セミナーは、パーソルキャリアが主催する人事交流会の一環であり、ワークショップや飲食を伴った交流の場もプログラムの中に含まれています。パーソルキャリアでは参加した方々が次のステップへ進めるように、このようなイベントを今後定期的に開催していく予定です。ぜひ次回以降のご参加をお待ち申し上げております。

dodaのデータから読み解く求人倍率の推移

桜井 貴史氏(以下、桜井氏):コロナ禍以降、転職希望者の増加を上回るペースで、求人数が増加しています。まずは、業種、職種、年代別に転職求人倍率を見ていきましょう。

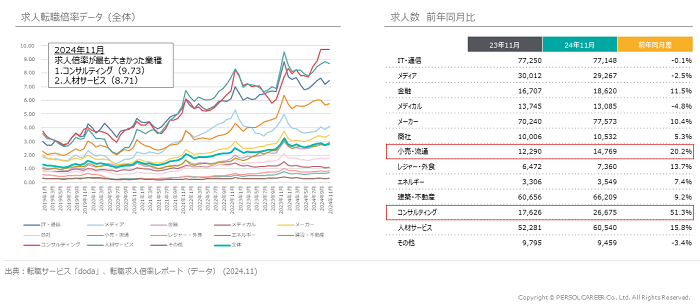

■業種別の求人倍率推移

求人倍率が最も多くなった業界は、コンサルティング業界と人材サービス業界でした。ここで言う「人材サービス」とは、人材紹介サービスではなく、半導体ビジネスのような技術系のアウトソーシング事業を指します。

前年同月差で求人数の増加率が最も大きかったのは、コンサルティング業界に次いで小売・流通業界という結果も見られました。

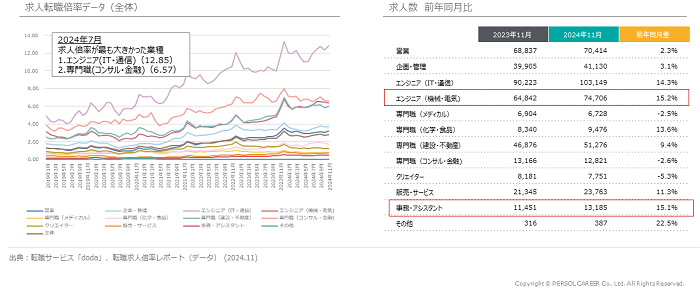

■職種別の求人倍率の推移

IT・通信業界でのエンジニア職や、そしてコンサル・金融業界における専門職の求人倍率が上昇していることがわかります。

前年同月比で分析すると、求人倍率の上昇が特に顕著なのは機械・電気系のエンジニア職で、次いで上昇しているのは意外にも、事務・アシスタント職の求人です。

背景には、ITを活用した業務改革が進む一方で、事務職の中でもITでは代替が困難な業務を担う人材の採用が難しくなっているという現状があります。このため、事務職の需要が再評価されていると考えられます。

■地域別の求人倍率の推移

地域別に求人倍率の推移を見てみると、関東が3.55倍、中部が2.88倍、そして関西が2.36倍というデータが出ました。前年同月差で求人倍率の増加率が高かったのは、中部という結果になりました。

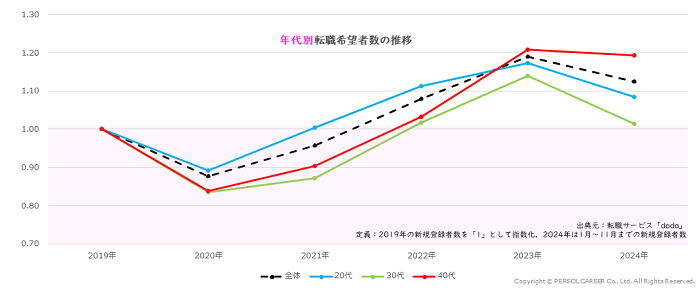

■doda新規登録者数の推移

2019年の新規doda登録者数を「1」として指数化した推移を見てみると、すべての年代で増加傾向が見られます。特に、40代以上の方の新規登録数増加はコロナ禍以降顕著で、2019年と比較して約1.2倍に達しました。従来の「35歳転職限界説」という概念が、大きく変化していると言えるでしょう。

また、20代の若年者における登録状況では、入社直後に登録する人が増加している点が特徴的です。これは、自分の市場価値を確認したいという意識が背景にあると考えられます。

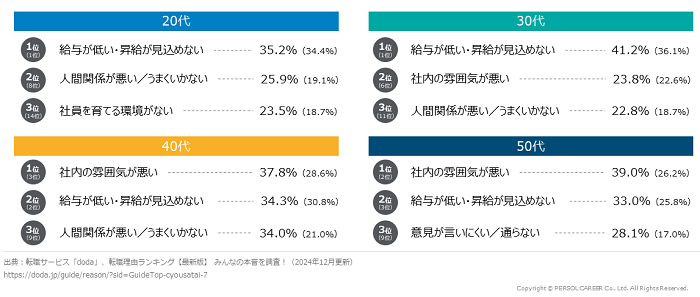

■年代別の転職理由ランキングと年収の変化

続いて、年代別に転職理由を見てみましょう。

物価上昇なども相まって、給与・昇給への関心は高まっており、キャリアアップのための転職も多くみられます。

20代、30代の転職理由には、「給与が低い・昇給が見込めない」と待遇に関するものが多く、40代、50代は「社内の雰囲気の悪さ」などを理由に挙げている人が多いことが分かります。

情報の透明性が高まる中、業界間での交流が進み、他社との待遇比較に敏感になる転職希望者が増えている印象です。

■年代別にみる転職前後の年収変化

20代の年収帯の変動

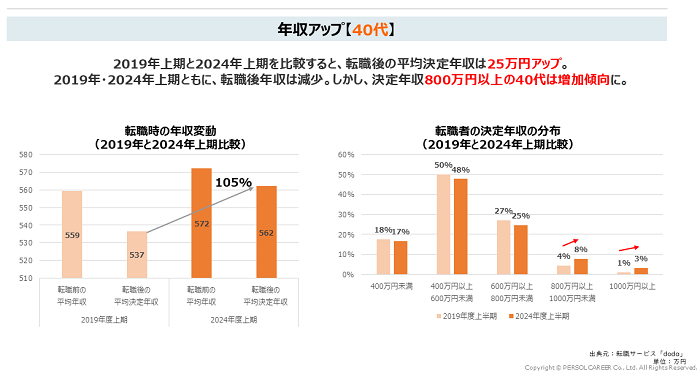

40代の年収帯の変動

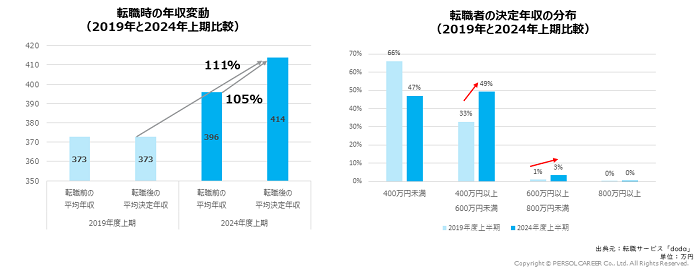

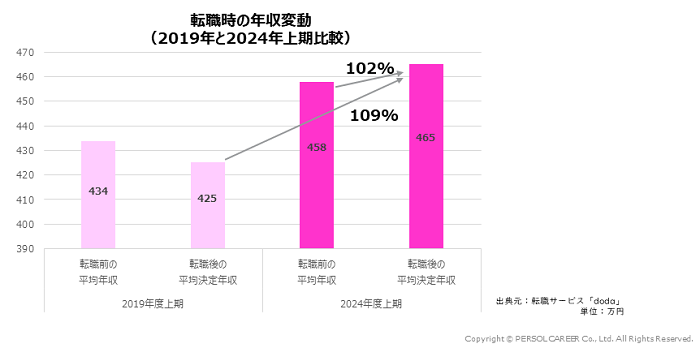

上の図は、転職時の年収を2019年上期と2024年上期で比較したデータです。

転職前後の年収を比較してみると、20代、30代は転職後に大きくジャンプアップしている一方で、40代は転職後に年収が下がる傾向にあることがわかります。

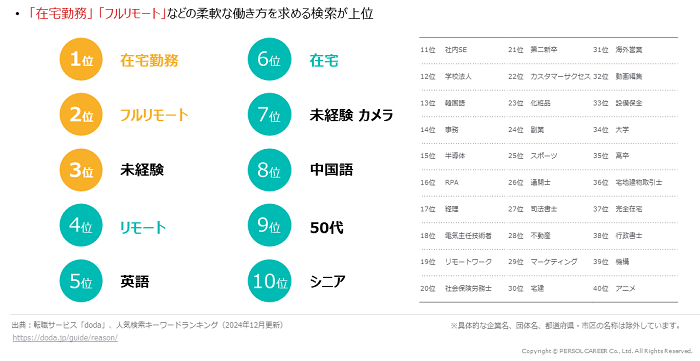

■転職先に求める前提条件の変化

転職希望者が転職時に求める条件は、コロナ禍以降、顕著な変化が見られます。dodaで人気の検索キーワードを見てみると、「在宅勤務」や「フルリモート」などのワードが多く、柔軟な働き方を求める傾向にあります。

リモート勤務と出社勤務のどちらを好むかを調査した結果、意見はおおむね二分されました。検索キーワードではリモート勤務に関するワードが上位に挙がる一方、「リモート勤務を好まない」と回答した人も半数にのぼり、多様な意見が浮き彫りとなりました。

転職市場からみる 2024年度の主なトピックス

■転職後、年収帯は増加したのか

2019年と2024年を比較すると、年収は全体的に上がっています。2019年上期は転職後、約10万円ダウンしていたのに対し、2024年上期は7万アップしていることがわかりました。

深刻な労働力不足により、賃金を上げなければ応募が来ないということで、企業は競って年収の設定を上げています。

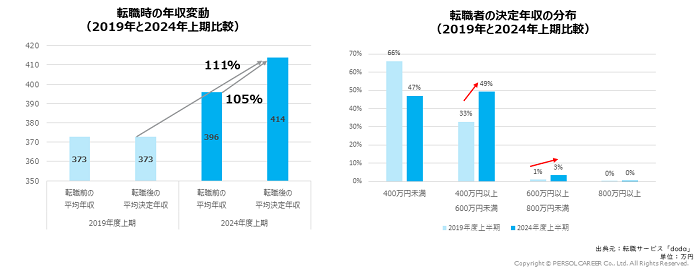

■20代の年収帯の変動

20代の年収アップは顕著です。2019年上期は転職前後で年収の変化は見られませんが、2024年上期は396万円から414万円と、18万円も年収が上がっており、5年前と比較すると年収は大きく伸びています。

世の中は全体的に労働力不足で、背景には「未経験採用の決定年収の増加」があるようです。

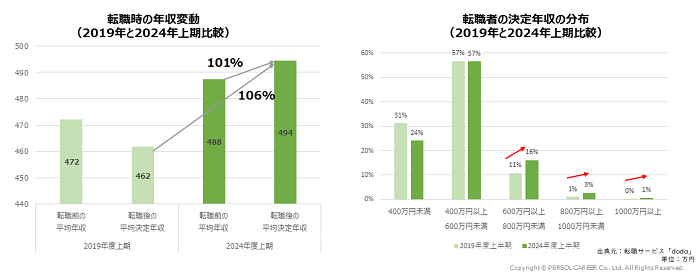

■30代の年収帯の変動

30代もおおよそ、20代と同じような傾向です。

2019年上期は、472万円から462万円と、転職前後で年収が10万円下がっていますが、2024年上期のデータによると、転職後の年収は上がり、年収額そのものも32万円もアップしています。また、高年収帯での増加率が高いことも、30代に見られる特徴です。

30代の人材は流動性が特に高いことや、リーダー層に当たる年代であることが影響していると考えられます。

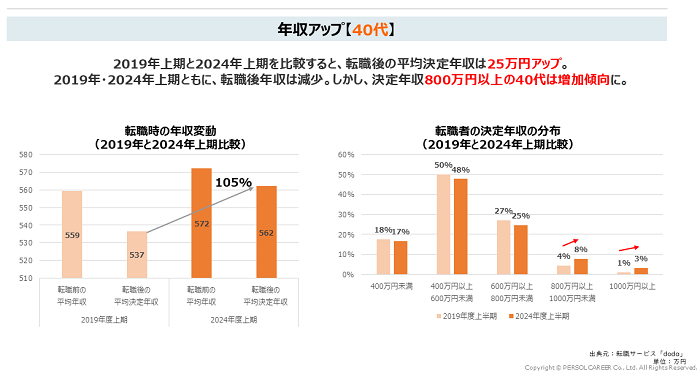

■40代の年収帯の変動

40代の場合、2019年・2024年上期ともに、転職後の年収は全体としては減少しています。

一方で、年収800万円以上では年収増加の傾向にあり、高年収帯とそうでない人の二極化が見られ、年収が上がるゾーンと下がるゾーンがはっきりと分かれていることが特徴です。

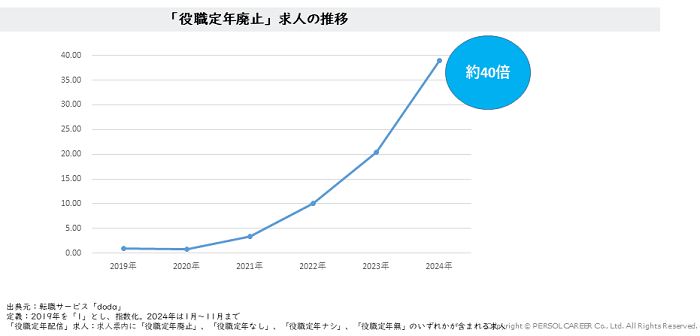

■役職定年の廃止の現状

以下のグラフは、「役職定年廃止」とうたった求人情報の数の推移です。

役職定年は1980年代に導入された制度で、一定の年齢に達した社員が管理職や役職を退き、平社員や役職のない立場に再配置される仕組みです。この制度は、企業内の人材の新陳代謝を促進し、次世代の管理職を育成する目的で広く採用されてきました。

しかし近年、労働力不足やミドルシニア層の活用を目指す企業の増加に伴い、この制度を廃止する動きが急速に広がっています。実際、「役職定年廃止」を掲げた求人の数は、2019年から2024年の5年間で、約40倍に増加しました。

企業側では社員が長く活躍できる環境を整えることで、経験豊富な人材を引き続き活用しつつ、採用活動のアピールポイントとしても活用する狙いがあります。

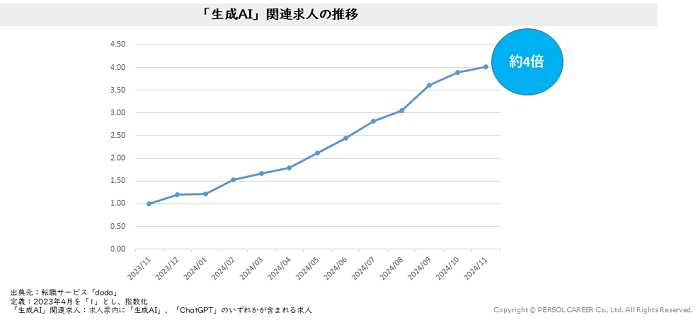

■生成AIの台頭は社会をどう変えるのか

2022年の対話型AI「ChatGPT」の登場を皮切りに、生成AIはビジネスシーンで高い関心を集めるようになりました。

AI技術が生産性を高め、業務効率化に寄与することから、生成AIに関わる人材のニーズが急速に増加しています。「生成AI」関連求人数は、2023年11月を「1」としたとき、2024年11月までの1年間で約4倍になっています。

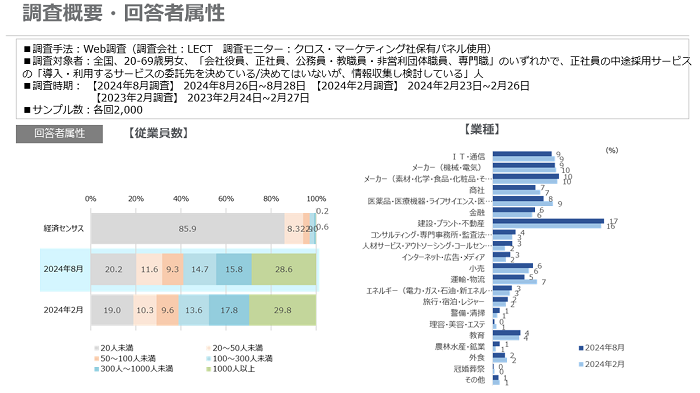

法人市場調査結果から見る企業の採用活動状況

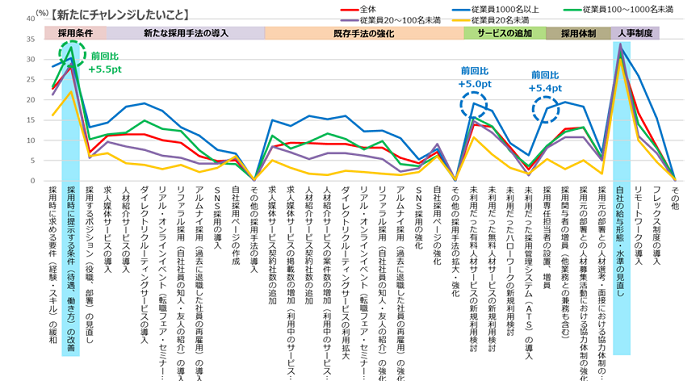

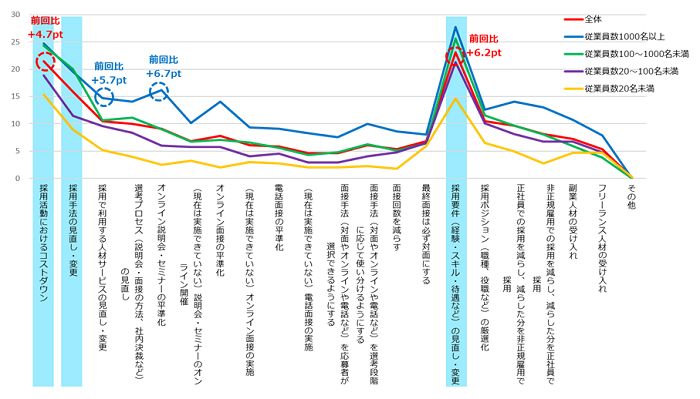

■採用難度の高まりを受け、企業が新たにチャレンジしたいこと

企業人事部の方々に、新たにチャレンジしたい採用活動についてヒアリングをした結果、回答が多かったのは、「自社の給与形態」と「採用時に提示する条件」の見直しという結果が出ました。

前回調査と比較し、5pt以上増加したのは、1000名以上規模企業の「未利用だった有料人材サービスの新規検討」と「採用専任担当者の設置・増員」、100~1000名規模企業での「採用時に提示する条件の見直し」という項目でした。

■人事全般に関する興味・関心について

続いて、人事全般に関する興味や関心について質問したところ、「人事制度の変更・改善」、「女性社員の活用」「ワークライフバランス」などの注目度が高くなっていることがわかりました。

これらの制度改革が、採用力強化や離職率の引き下げにつながるということで関心が高まっています。

■今後1年間(短期)で取り組む予定の課題

短期的に取り組む予定である事項としては、事業部と協議をし、どの程度採用要件を下げられるかという見直しや変更、採用活動におけるコストダウン、採用手法の見直しといった回答が多く聞かれました。

doda編集長、2025年度の市場予測についての見解

■ミドルシニア・団塊ジュニア世代元年の到来

団塊ジュニア世代(1971?74年生)の転職が、今後特に活発化する見通しです。

この世代は晩婚化の影響で子育てがまだ終わっていない人が多く、育児にかかる経済的負担や、老後の資産形成への関心が、転職を促す要因となっています。

また、役職定年を廃止する企業が増加しているほか、定年年齢の上限を引き上げる動きや、成長性・将来性のある企業が団塊ジュニア世代の経験やスキルを求める傾向も顕著で、このような環境変化により、以前は門戸が狭かった40代の転職機会が広がり、同世代が本格的に転職を検討するケースが増えるとみられます。

企業に目を向けてみると、業態転換や製造・調達拠点の国際分散、新規事業、脱炭素など、複雑な経営課題が山積しています。

この分野で知識や経験を有する30代のリーダー層を採用したいというのが企業の本音ですが、昨今の賃上げなどで年収帯が上昇していることや、若い年齢層で「管理職になりたくない」という人が増えていることなどから、採用難易度は高まる一方です。その結果、ベテランへの期待が高まり、ミドルシニアが活躍できる機運が高まっていると考えられます。

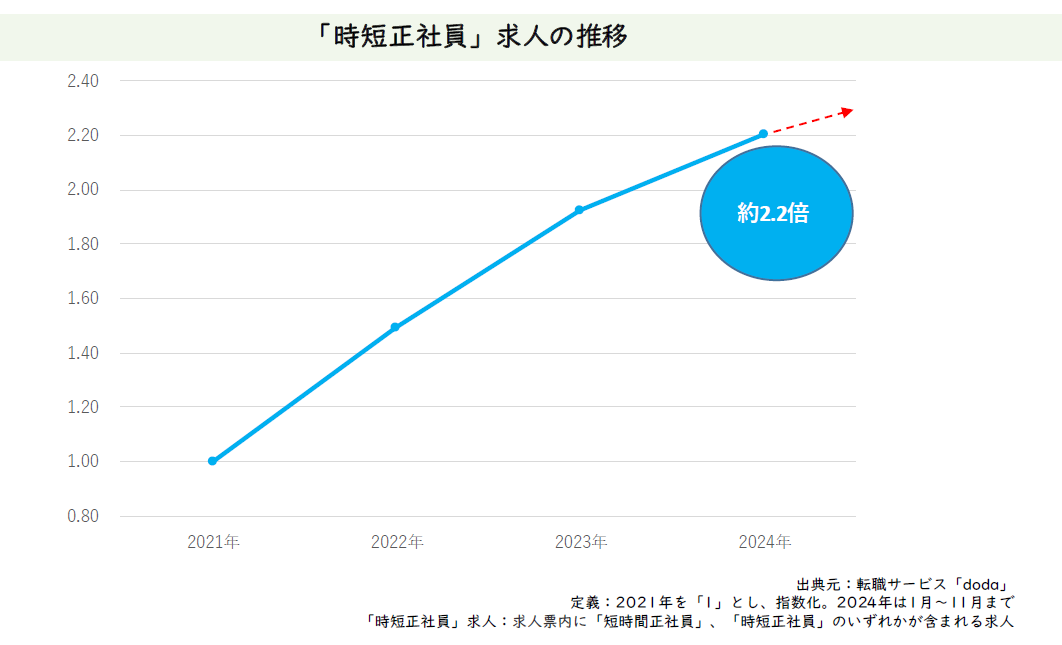

■時短正社員の採用拡大

出産や育児など、ライフスタイルの変化があっても働き続けたい、またはワークライフバランスを整えたいと考える人が増加する中、柔軟な働き方の1つとして「時短正社員」を政府が推奨しています。この流れを受け、時短正社員という選択肢を拡大する企業が増加する見込みです。

また、時短正社員として個別に求人が出されるケースは少なく、既存の求人情報の中で「時短正社員」という雇用形態も選択可能であることを提示する傾向が見られます。

■裾野が広がり続けるAI求人の可能性

AI関連の求人は従来、エンジニア領域が中心でしたが、人事やマーケティングなどの分野でもAIに関連する求人が増加している点は、興味深い傾向です。

例えば、営業職では生成AIを活用して営業推進や生産性向上に取り組める人材が求められています。

人事職では、ピープルアナリティクスの分野で、人材に関するデータを分析し、組織の意思決定や施策の立案を行うといった「人事×データ」の取り組みを希望、または経験してきた人を募集する求人が増えています。

また、AIを活用して業務フローの改善を行うライターや、AIの進展による新たなリスクを検討できる法務の求人もみられます。

もちろん、経験があるに越したことはありませんが、そのような人材はまだ少数派です。企業側としては、志向性をもつ人材に機会を提供し、早期にAI関連人材を採用したいという意向が伺えます。

2025年度は、上記のような動きが加速していくでしょう。

【まとめ】

本項では、doda編集長の桜井貴史氏が2024年度の採用関連トピックスとその傾向から、2025年度の転職市場動向を解説しました。特にミドルシニア層人材やAI関連人材の採用など、今後の採用計画の一考となるトピックスは多かったのではないでしょうか。

今回は人事交流会&勉強会という名目で、全国からさまざまな人事・採用担当者の方にご参加いただきました。プログラムの中には、セミナーのほかワークショップや飲食を伴った参加者の皆様同士で交流を楽しむ会も開催され、参加者の皆さまは思い思いの時間を過ごされました。

パーソルキャリアでは参加した方々が次のステップへ進めるように、今後ともこのようなイベントを定期的に開催していきます。ぜひ次回以降のご参加をお待ち申し上げております。

[企画・取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【関連記事】

□ オンボーディング施策の最適解。中途採用者が直面する適応課題は、「早期戦力化」を視野に入れた体制づくりで解決

□ 採用のプロが指南する「自社の魅力の見つけ方・伝え方」。人事・採用担当者が自社の魅力を引き出す――、その効果的なメソッドを解説

□ 人事担当者は会社の魅力を100%引き出せるか――。Cast a spell青田氏が登壇、50人の申し込み・参加者集う人事勉強会&交流会をパーソルキャリアが開催

【関連資料】

□ 【採用のプロの処方箋】採用課題別にお悩み解消!解決のためのケーススタディー〈タスクチェックシート付〉

□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「転職希望者とのコミュニケーションの質が明暗分ける」

□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功! 「小さなリーダーをつくる」がコンセプト