「ひと、ありき」。行きついた答えは、人的資本経営の在り方だった

-

社員の「行動評価軸」を社員自身で決めてもらう「バリュエンサープロジェクト」を発足

-

社員一人ひとりが会社を作っていくステージに移行するために人的資本経営を実践

-

カルチャーフィットを何よりも重視。転職希望者の共感を生む採用活動で採用計画も安定

近年、企業経営において「人的資本経営」の重要性が増している。特に、リユース業界のように「人が全て」と言われる業界においては、人材の採用、育成、評価、組織開発の最適化が不可欠だ。本記事では、リユース業界のリーディングカンパニーであるバリュエンスホールディングス株式会社(本社所在地:東京都港区、代表取締役:嵜本 晋輔)の大西剣之介氏と中松拓也氏に、同社の人的資本経営について伺った。

バリュエンスグループとはどのような会社なのか

――まずはバリュエンスグループの事業やビジョンについて教えてください。

大西 剣之介氏(以下、大西氏):バリュエンスグループでは、ブランド品などの買い取り専門店『なんぼや』や『BRAND CONCIER』、骨董・美術品買い取り専門店の『古美術八光堂』のほか、プレオウンド・ブランドショップ『ALLU(アリュー)』という小売店、BtoBネットオークション「STAR BUYERS AUCTION」の運営などリユースをメインとして事業を展開しています。店舗数は、買い取り専門として国内外に184店舗、販売兼買い取りを行う店舗として5店舗を展開しています。(※FY25/1Q時点)

2024年8月末時点で、グループ全体の連結従業員数は1,074名、連結売上高は814億6,800万円となりました。

扱う商品は主に高級時計やジュエリー、ブランド品など、市場価値が高いアイテムで、これらの商品を店舗スタッフが適切に査定し、国内外の市場に流通します。

創業者であり、代表取締役でもある嵜本晋輔は、もともとJリーグのプロサッカー選手でした。紆余(うよ)曲折を経て、2011年に株式会社SOUを創業。2018年に東京証券取引所マザーズ(現グロース)市場で上場し、2020年には「バリュエンスホールディングス株式会社」へ商号変更しました。

――高級な商品が多いということですが、ターゲットはどのような方々でしょうか。

大西氏:バリュエンスグループではブランド品や骨董品、美術品、ジュエリー、貴金属、さらには車や不動産まで、多岐にわたる実物資産を取り扱っています。主な顧客層は30代後半から50代の富裕層。当社のお客さまの多くは、不要なモノを手放しながら、より価値のあるものへとシフトしていく傾向があります。

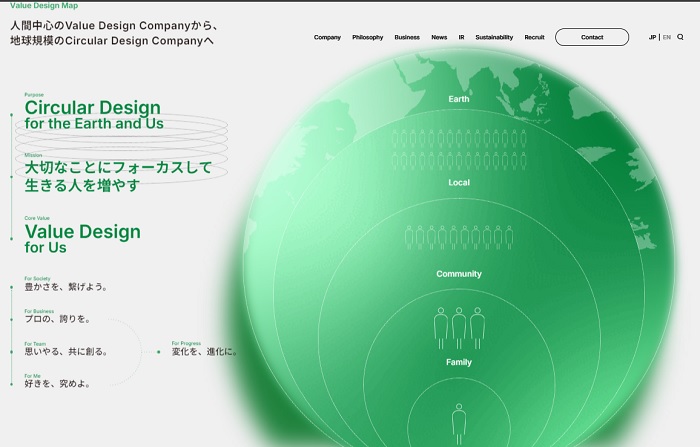

※同社HPより

――理念のお話の中にあった、「モノに対するアンチテーゼ」という言葉が印象的です。

大西氏:私たちは「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」ということをミッションとして掲げています。

私たちの事業を単なる「中古品売買」とは考えておらず、「持たない豊かさ」「必要なものだけを大切に使う」というライフスタイルを提案したいという強い意志を持ち、「モノに対するアンチテーゼ」と表現しました。

店舗で働くスタッフを「バリューデザイナー」と呼び、単なる買い取り・販売事業にとどまらず、「心の豊かさ」を追求することを目指しています。

――理念浸透には人事だけでなく、部署のメンバーも関わっていると聞きました。

大西氏:「バリュエンサープロジェクト」ですね。バリュエンサーとは「バリュエンス×インフルエンサー」の造語で、社員がインフルエンサーとなって、他の社員に理念を発信するというプロジェクトです。

社長をはじめ、人事からも定期的な発信をし、理念浸透には随分と力を入れてきました。社員には全員に、理念浸透研修を受けてもらっています。

しかし、理念を深く理解するためには、会社から「与えられる」だけでなく、社員自らが考え、行動する必要があると考えました。

そこで、「会社をもっと良くしたい」「ミッションを具現化していきたい」という想いのある社員を各部署から募り、全社横断のプロジェクトを始めたのです。メンバーは他薦や指名ではなく、自ら手を挙げてくれた人たちに限りました。

バリュエンサーの最初のプロジェクトは、社員の「行動評価軸」を作ることでした。行動評価軸とは、昇給・昇格に際して行われる人事評価の基となる、大変重要なものです。

メンバーは2カ月間にわたって議論をし、考え抜いたものを言語化して社長や役員にプレゼン。皆で考えた行動評価軸は承認され、全社員向けにオンラインの説明会もメンバー自らが行いました。つまり現場の課題は現場に携わっている人間が解決していくという考え方です。これにより「自分ゴト化」が果たされるというわけです。

バリュエンサーはその後もさまざまな取り組みを行っています。会社としても、メンバーの士気を高め、取り組みを応援すべく、特によい取り組みを表彰するなどして社員の行動の応援をしています。

あくまで人事観点で「人的資本経営」を推進する背景と成果は

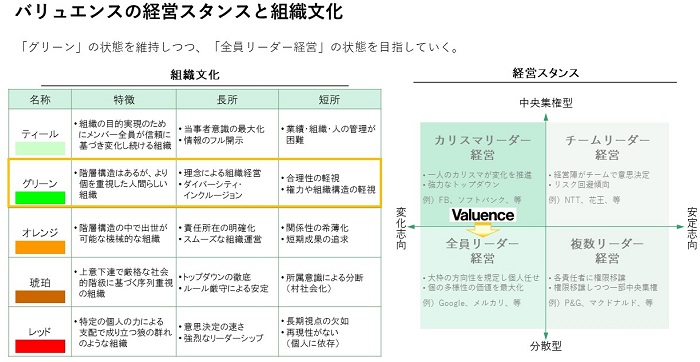

――バリュエンスの組織文化について教えてください。

大西氏:これまでは、一人のカリスマリーダーが強力なトップダウンで組織を牽引する方式を採ってきましたが、今は全員がリーダーとして活躍できる組織を目指しています。つまりトップダウン体制から社員一人ひとりにその主権が委譲され、社員一人ひとりが会社を作っていくステージに移行したというわけです。その背景もこれからお話しいたします。

当社は「人ありき」の会社で、ここまでこられたのはひとえにスタッフのおかげです。スタッフ一人ひとりの価値を最大化することが企業の長期的な成長につながると考え、「人的資本経営」を重視してきました。

今後も継続的に成長していくために、彼らが日々成長でき、長く勤めてくれるような良い環境や制度を作り続けることに注力していきたいと考えています。そこで重視しているのが「リテンション」。企業において従業員や顧客が長期間にわたって継続的に関係を維持し留まれる組織を目指していくということです。

何よりもバリュエンスの理念に共感し、力を貸してくれる新しい仲間も同時に増やしていきたいですね。

――御社では人的資本形成を事業と人事との両輪で行っておられます。その戦略についてお聞かせください。

大西氏:事業の持続的な成長と企業価値向上のためにも、当社では人的資本形成に関する具体的な施策を数多く打ち出しています。2024年には「人的資本調査2024」で「人的資本経営品質シルバー」認定も受けました。

この調査は、以下4つの領域についてアンケートを実施し、「優れた人的資本経営を行っている」と認められた会社が表彰されるというものです。

・人的資本経営の推進

・人材戦略に基づく人的資本投資の実行

・データドブリンなPDCAサイクル

・戦略的開示と対話

中期計画やビジョンを達成するためには、働きがいのある職場環境を作り、スタッフの満足度と生産性を高めることが欠かせません。私たちもここを目指すこととしたのです。

――組織文化をより強固なものにするために、行動指針の見直しをされたと伺いました。

大西氏:パーパスやミッションは、一般的に対外的なものと捉えられがちですが、これを機能させるためには社内のメンバーがその意図を理解し、自分の仕事を通じて具現化できなければなりません。会社やお金のためではなく、「自分が本当に大切にしていること」のために働いているか、ということです。

改めて、社員一人ひとりがパーパスとミッションを自分の言葉で語れるかと問うたところ、視点が大き過ぎて日々の業務や自身の行動に結びつけづらいという課題があることがわかりました。そこで、パーパス・ミッションと社員の日々の行動を結びつけるために、バリュエンスの理念をあらためて言語化し、共通認識を創ることにしたのです。

「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」ということは、社員自らが「自分にとって本当に価値あることは何なのか」を考えることから始まります。そこで、ボードメンバーを交えて以下5つの行動指針(バリューマインド)を策定しました。

行動指針1. 自分自身に向けて

「好きを、究めよ。」

~仕事もプライベートも垣根なく。好きを追求し、自らが主体的に心豊かに生きる人であろう。

行動指針2. チームに向けて

「思いやる、共に創る。」

~多様な個性同士、謙虚に学び合い、常識にとらわれない価値を創造しよう。

行動指針3. お客さまに向けて

「プロの、誇りを。」

~徹底的にお客さま目線で寄り添い、丁寧に。着実に。目の前の仕事にこだわっていこう。

行動指針4. マンネリ化せず常に前進するために

「変化を、進化に。」

~いかなる変化も成長の機会と捉え、自らポジティブに向かっていこう。

行動指針5. 社会に向けて

「豊かさを、繋げよう。」

~私たちの日々の行動で、循環のデザインを実践していこう。

社員が「好きを、究めよ。」というバリューマインドを持ち、自分の仕事を楽しみながら人生を豊かにできるように、会社として能力開発や成長機会を提供し、一人ひとりの価値を最大限に引き出していく所存です。

人的資本経営の中核。「人ありき」の組織開発

――組織開発についてはどのような施策を打ち出されているのでしょうか。

大西氏:当社では、「人の成長が事業を伸ばす」という考えの下、スタッフ個人の成長を加速させるためにさまざまな取り組みを行っています。

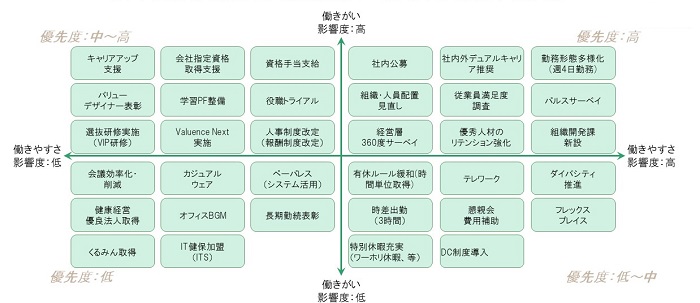

優先度の高いところでいくと、パルスサーベイ(*)や社内公募などがあります。

毎月行われるパルスサーベイを活用して従業員の満足度やエンゲージメントを定期的に測定し、その結果に基づいて組織の改善を図っています。ここでポイントなのが、スコアが思わしくない責任者には、そのマネジメントポジションから外れてもらうこともあるということです。

特に当社では「働きやすさ」よりも「働きがい」を重視しており、会社指定の資格をとると補助金がもらえたり、社内公募で他部署の仕事を経験したりして、自分の価値やキャリアを追求できるような制度を整えています。

役員やマネージャーが成長し続け、チームをうまくまとめられていなければ、スタッフも成果を出しづらいものです。彼らが常に成長し続け、「イノベーター」として組織を牽引していけるよう、当社では副業も推奨しています。少しユニークな施策だと思っているのは、副業は役員やマネージャーにも推奨している点です。

つまり積極的に外の世界を体験してもらいたいために彼らに推奨しているわけですね。その狙いとしても彼らに「修羅場」を体験してもらいたいのです。自分が体験したことがないこと、誰かにアドバイスをもらわなければ先に進めないプロジェクトなどを多く経験してもらうのです。こうしたその経験がやはり自社での業務での視点を広げたり、業務に深みを与えたりするのです。

しかし最も大切なのは、社員のモチベーションを上げること、そして「仕事が楽しい」と思えることです。これらの制度を通して社員が働きがいを感じれば、それはお客さまに伝わり、結果的に会社の成長につながると考えています。

カルチャーフィットが何よりも重視される新卒・中途採用活動

――新卒採用の面でも理念への共感を重視されているのですね。

中松拓也氏(以下、中松氏):24年の新卒採用は約20名でした。バリュエンスグループでは、スキルや経験以上に「カルチャーフィット」を重視しており、なるべく自社の採用力を強化して、求める人材と出会う努力をしています。もちろんパーソルキャリアさんのような人材サービス会社のエージェントさんなどにもお力添えもいただいております。

リユース業界の採用においては、競合他社に比べて店舗数が少なく、認知度向上が課題です。

ですが、当社に志望してくる就職・転職希望者の方は、リユース業界を目指しているわけではありません。もちろん中にはこの業界に成長の可能性を見ている方もいらっしゃいますが、例えば「ベンチャー企業で活躍したい」「自身のホスピタリティーを発揮できる環境かもしれない」、あるいは「自分の実力を評価してくれるかもしれない」などとさまざまな志向を持って応募してくれるのです。

そのためには、業界や会社のスペック(稼げる環境であるかどうか)よりも、どんな会社であるのか、その雰囲気や社風を伝えること、つまり「カルチャーの伝達」に注力しています。例えば、認知拡大、採用広報のために外部媒体を活用したブランディングに力を入れており、特に、社内で活躍している多様な人材について発信することで、転職希望者の共感を生む取り組みを行っています。

人と話すことが好きであることや高い向学心と成長意欲、仕事に対して興味を持って前向きに取り組める姿勢など、個々の能力だけでなく、組織文化との相性を考慮した採用を行うことで、長期的に活躍できる人材を採用、育成していますね。

――説明会や面接回数などはいかがでしょうか。

中松氏:新卒の場合、「ビジョンセミナー」と銘打って、当社のビジョンをお伝えしています。その後は現場の仕事を体験してディスカッション、そしてプレゼンテーションをしていただくという体験型の選考を導入しています。最終的には、役員面接で合否が決まります。

――離職率は「気にしない」ということですが、その理由をお聞かせください。

中松氏:バリュエンスグループの離職率は15%前後ですが、これを大きな問題とは考えていません。企業文化と合わない人材が自然と離れていくのは、組織の健全性を保つために必要なプロセスだと捉えているからです。

無理に離職を防ぐのではなく、自社にフィットする人材が定着しやすい環境を整えることに注力する戦略で、長期的な組織の成長につなげていきたいと考えています。

――中途採用についても教えてください。

中松氏:中途採用の場合は「カルチャー説明会」を実施し、面接では本音を引き出し、カルチャーフィットする人材を見極めています。一般的にはパフォーマンスが重視されると思いますが、当社ではパフォーマンスと同じぐらいの割合でカルチャーフィットを重視し、人と話すことが好きな方、向上心や協調性がある方などの基準を設けて選考を進めています。

限られた短い時間で信頼関係を作り、本音を引き出せるかどうかが人事面接官の腕の見せどころですから、社内では面接官トレーニングも行っています。

――採用後の研修にも力を入れているそうですね。

中松氏:研修プログラムは1人当たり、75時間にも及びます。商品知識や接客スキルだけでなく、リーダーシップや問題解決能力も重視しています。

また、画一的なマネジメントではなく、「伴走型リーダーシップ」で、社員一人ひとりに合った成長を促す環境を提供しています。先ほど伝えたパルスサーベイなどと合わせて、メンバーやマネジメントポジションにかかわらず、互いに影響して成長していける環境を醸成していますね。

人的資本経営を深化させる戦略と展望について

――今後はグローバル市場への進出に力を入れていくのでしょうか。

大西氏:現在、リユース業界にはグローバル市場を牽引する企業がまだ存在しません。バリュエンスグループは今後、海外展開を加速して、世界市場におけるリーディングカンパニーを目指したいと考えています。

特に国内での展開で重視している施策については、金融機関等との提携に力を入れ、従来のリユース市場の枠を超えた新たなビジネスチャンスを創出しています。

金融機関には資産運用についての相談が集まります。これまでの定期預金や株式運用などの運用手法に加え、高級時計やジュエリーを資産価値の高い投資対象と捉えて新たな資産運用をお客さまにご提案するというものです。

金融機関にとっても新しいサービスということで、業種を超えた協業の機会創出にもつながっていると自負しています。

――ありがとうございました。

【取材後記】

バリュエンスグループは人的資本経営を軸に、「人ありき」の成長戦略を展開している。カルチャーフィットを徹底的に重視している点が印象的であった。同社を退職した人が「やっぱりバリュエンスが良かった」と戻ってくるケースは少なくない、というエピソードにはうなずける。リユース業界の枠を超え、金融、投資、ライフスタイル提案など、多角的な事業展開を進める同社が今後どのように成長していくのか、引き続き注目していきたい。

[企画・取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【特集ページ】

人的資本経営の実践で成長する 有力企業の改・人材戦略 ~VUCA時代をどう生き残るか~

【関連記事】

□ クルマメーカー、スズキ社長が語る「スズキ、らしさ」とは。

□ 5年でキャリア採用を倍増させた野村総合研究所

□ 三菱自動車の人事部リーダーが振り返る、再生の軌跡

□ メガバンク3行スペシャルインタビュー。“銀行不人気論”は過去の話か。

【関連資料】

□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「採用候補者とのコミュニケーションの質が明暗分ける」

□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功! 「小さなリーダーをつくる」がコンセプト

□ カゴメ×積水ハウス「キャリア自律を促進する人事施策と人事部門の在り方」

人的資本経営の実現に向けて キャリア開発を促す1on1のポイント

資料をダウンロード