採用の歩留まりを数字で可視化する!採用プロセス上で注目すべき指標と改善ポイントを解説【セミナーレポート】

-

自社の採用活動を改善するためには、現状を数値で把握することが重要

-

選考途中辞退の原因のほとんどは「スピード不足」

-

人事担当者が自社の採用活動を「見える化」し、改善余地のあるプロセスにリソースを集中させることが肝要

年々厳しさを増す採用市場の中で、企業が「本当に欲しい人材」の採用をするためには、自社の採用状況を客観的に見つめ、戦略的な改善に取り組む必要があります。

今回は人事担当者が自社の採用活動をセルフコンサルティングできるようになることを目指し、リクルートやライフネット生命などで人事責任者を務めた曽和氏を勉強会にお招きして、人事におけるデータ分析と採用プロセス改善についてご教示いただきました。

採用市況の把握と注目すべき指標

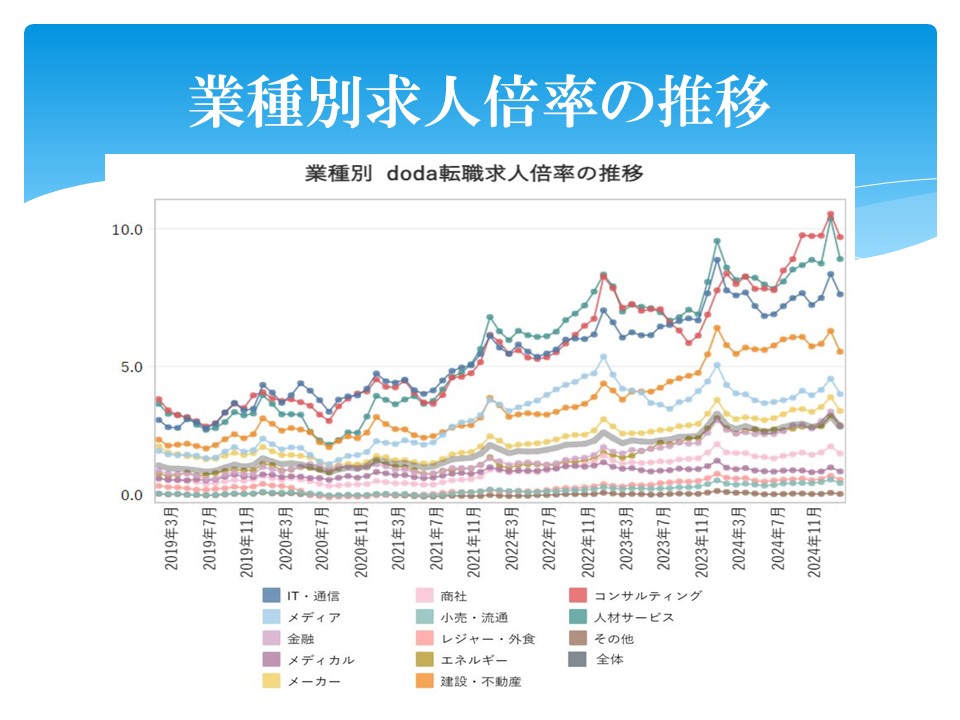

自社で行う採用活動がうまくいっているのか、改善の余地があるのかという判断は難しいものですが、パーソルキャリアが毎月発表する「doda転職求人倍率*」などのデータを基に、業界・職種別の傾向を読み解くことでそのヒントが得られます。

特に中途採用市場においては新卒採用よりも流動性が高く、景気や社会情勢の影響を強く受けます。中途採用の求人倍率を見てみると、2020年のコロナ禍では1倍近くまで下がったのですが、そこから5年たった現在では、3倍近くにまで上昇しています。その背景には、コロナ禍が明けて企業側の採用意欲が回復し、人材獲得競争が激化しているという状況があります。

求人倍率の推移を業種別で見てみると、最も求人倍率が高いのはコンサルティング業界、そして人材サービス業界、次にようやくIT・通信業界と続きます。中途採用は新卒採用の3倍と採用が難しいのですが、もっと難しいのが高卒人材の採用です。平成の後半には1倍を切っていた高卒採用ですが、現在の高卒求人倍率は4倍を超えており、高専卒に至っては20倍を超えるというデータも示されています。

いろいろな事情が垣間見られますが、単純に高卒で就職する人が減っていることに加え、「大学に行っても大して勉強しないなら、できるだけ若い人材を採用して、自社で育成しよう」と考える会社もあるようです。高専卒は理系で技術力がありますから、人気があるのもうなずけます。

市況の変化は採用活動に大きく影響します。「過去に100万円ぐらいの広告費で10人採用できたから、今年も同じ予算で行こう」などと、感覚で決めて採用計画・採用活動を進めていると、「ふたを開けてみたら3人しか採用できなかった」ということにもなりかねません。そのような状況を避けるために、過去の同時期のデータと常に比較しながら採用活動を進めることが肝要です。

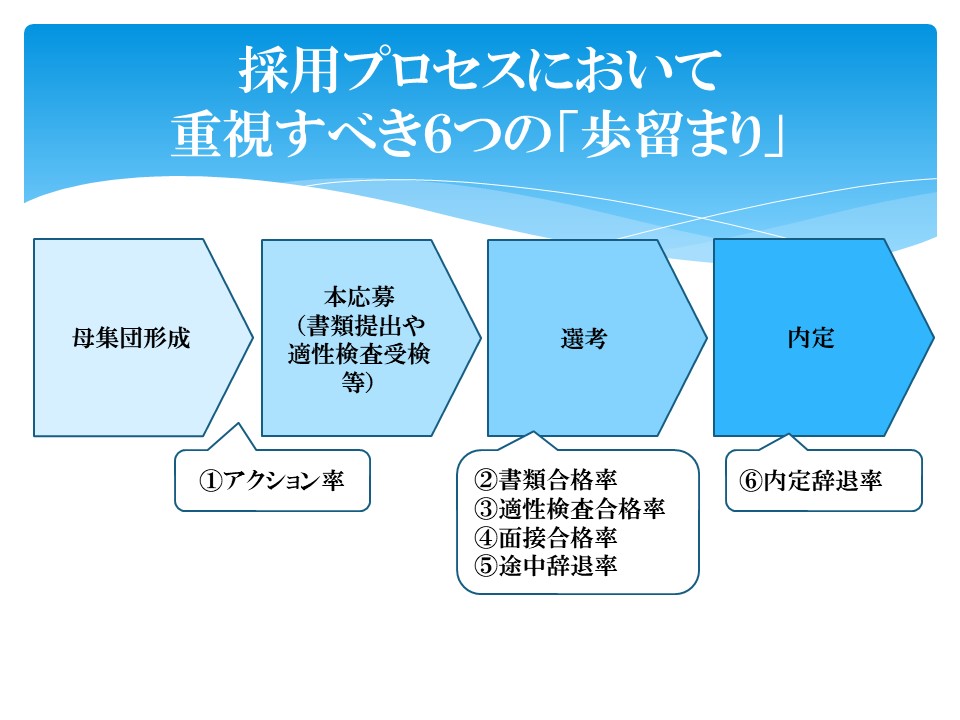

採用プロセスの構造と6つの歩留まり指標

自社の採用活動を改善するためには、現状を数値で把握することが重要です。特に注目すべき、以下6つの「歩留まり」指標についてそれぞれ解説していきます。

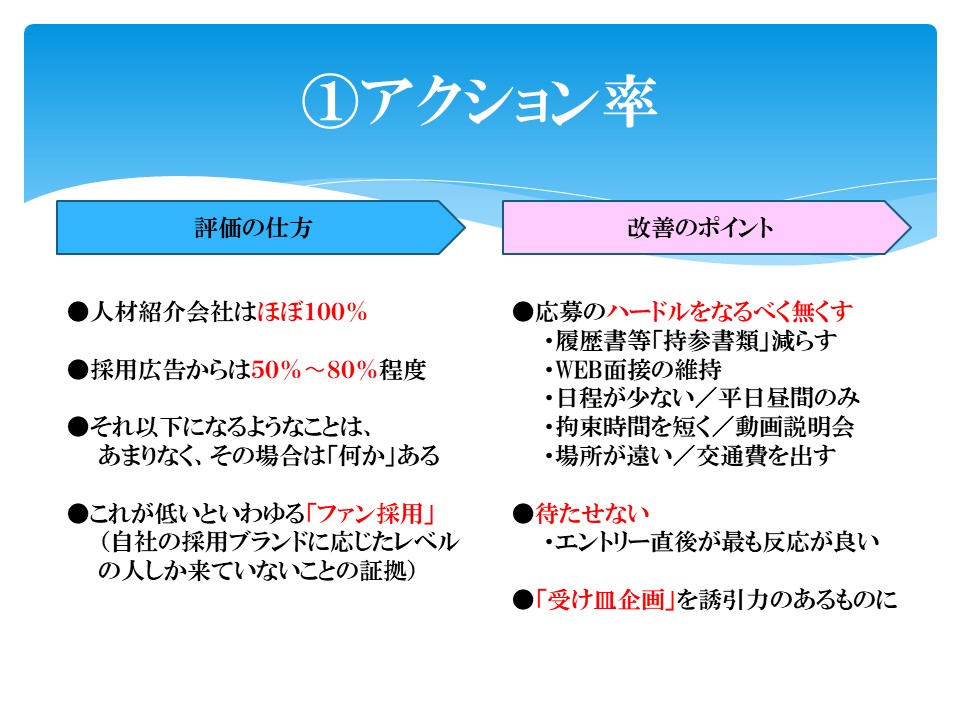

①アクション率

母集団形成後、実際に応募書類を提出したり、適性検査受験や面接に進んだりする割合を指します。人材紹介会社から紹介があった場合は、ほぼ100%、アクションが取られるでしょう。

一般的な採用広告からのアクション率は50%から80%が平均とされ、それ以下であれば改善の余地があると言えます。アクション率が50%を切るケースでは以下のような原因があると考えられます。

■アクション率低下の原因1.「ファン採用」になってしまっているケース

ファン採用とは、企業側が選考に高いハードルを課し、その企業の「ファン」になった人だけが残るという採用手法です。ファンになってくれているので、選考後の歩留まりが高く、一見うまくいっているように見えてしまいます。

ところが実際には、高いハードルのせいでアクション率が大きく下がり、その時点で求めている経験・スキルを持つ人材が抜けている場合がほとんどです。適性検査の点数を見てみると、点数が高い人や前職で実績のある人が選考から抜けていることがわかります。

「当社に対する志望度が高い人材でないと採用しない」という考えは、今や時代遅れです。せっかく経験・スキルのある人材が興味をもって母集団に入ってくれたのであれば、その人たちをしっかり囲い込むのが人事の仕事です。人材の質を高めたいのであれば、ファン採用になってしまっていないかをチェックしてください。

■アクション率低下の原因2.転職希望者にとって面倒なリクエストをしている

意図的にファン採用をするのであれば、面倒なリクエストを出して、それを乗り越えてくる人だけを採用していればよいのですが、人材の質を高めていきたい場合は上述の通り、逆効果です。

かつて転職サービスといえば、転職を決意した人が登録するものでしたが、今は転職の意向どころか、現職に何の不満もない人が自分の市場価値を確認するためなどの目的で、転職サービスに登録しています。その場合、履歴書や職務経歴書は準備していないという人も多いでしょう。

そのような人に「では、履歴書と職務経歴書を持って、面接に来てください」などというと、一気に引かれてしまうのが今の時代の傾向です。

■アクション率低下の原因3.Web面接・オンライン説明会がない

コロナ禍でWeb面接が一般的になり、転職希望者としては気軽に面接を受け、情報収集できるようになりました。この傾向は大企業や東京の企業では今もなお、継続しています。しかし、地方の企業や中小企業では「やっぱり対面でないと」ということで、Web面接をやめてしまっている企業が多いのです。

Webで簡単に面接を受けられる会社と、交通費を払い、スーツを着て、時間を割いて面接に行かなければならない会社とでは、どちらが面接に進んでもらいやすいかは説明するまでもないでしょう。中途採用の場合は特に、土日や平日夜に面接が受けられるようにしておくことも重要です。

また、会社説明会は新卒向けの施策でしたが、世の中がオンライン化したことにより、中途採用向けにも説明会を開きやすくなりました。オンラインのウェビナー形式であれば、顔や名前を伏せたまま参加することができるため、集まりやすくなったのです。これらの施策を打たない手はありません。

■アクション率アップの対策

アクション率を向上させるためには、ファン採用をしないこと、気軽に面接が受けられるようにすること、Webで面接が受けられることなどがありますが、それ以外にも「受け皿企画を面白いものにする」という方法があります。

自社の会社説明会を開く代わりに、「業界解説セミナー」や「自社エンジニアによる生成AIレクチャー」、「転職支援セミナー」など、転職希望者の興味・関心を引くような会を開くというアイデアです。説明会については、ライブよりもオンデマンド(録画による配信)の方がアクション率は高まります。

説明会の閲覧データを分析すると、動画がよく見られている時間は23時ごろ。企業側に便利な時間帯ではなく、転職希望者が見やすい時間に情報を提供するという発想の転換で、アクション率を高められるのです。リアルタイム説明会のように、スケジュールを調整する手間がかからないのも良い点でしょう。

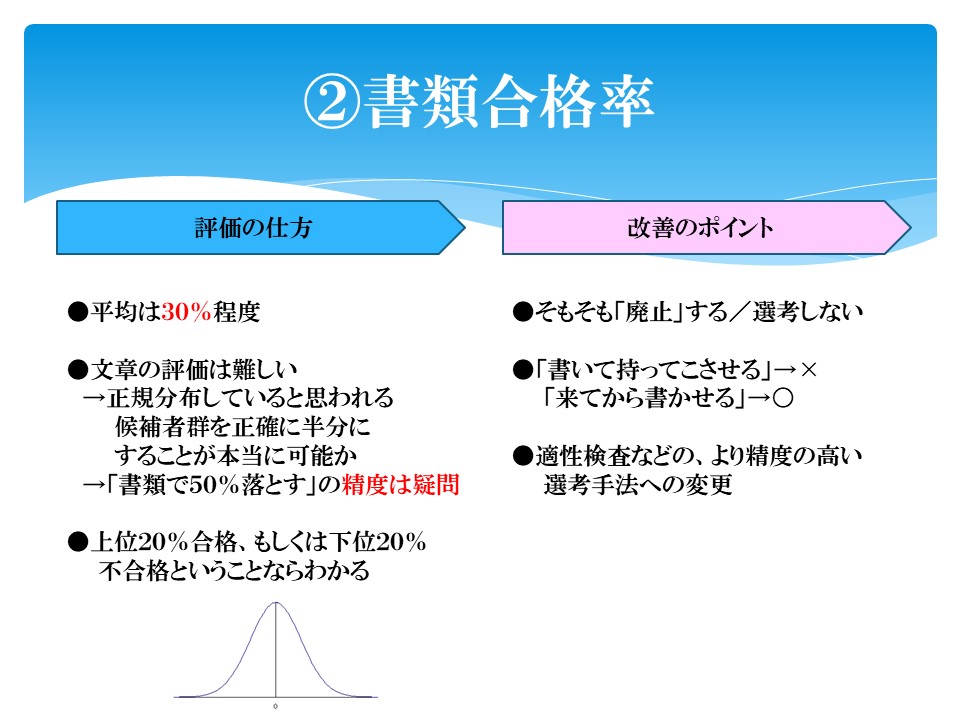

②書類合格率

書類の合格率は平均30%程度とされますが、書類の評価にはバイアスがかかりやすく、精度の低さも指摘されています。特に人材紹介会社から来た転職希望者を書類で落とし過ぎ、書類合格率が30%を下回ると、人材紹介会社から嫌がられることがあります。可能な限り、50%程度は保ちたいものです。

絶対数を採りたいときは、信頼できる人材紹介会社を選び、3カ月ぐらい集中して全員に会うという方法もお勧めです。面接官は大変でしょうし、転職希望者の質は薄まるかと思いますが、これまで人材紹介会社が上げてこなかったような転職希望者や、履歴書上はイマイチと思ったけれど会ってみたらよい人材だった、という転職希望者を見落とさずに採用できるというメリットがあります。

③適性検査合格率

近年は「ピープルアナリティクス」といって、勘に頼らず、データを基に人事的な判断を行おうとする流れがあります。これを採用活動で実施するにおいて操作性がよいのは、適性検査です。

適性検査を導入している企業は多いと思いますが、そのデータをうまく活用する必要があります。まずは、導入している適性検査を、社内の人を対象に実施して、どのような人材にどんな傾向が見られるかというデータを出してみましょう。

ハイパフォーマー、ローパフォーマーの傾向、早期退職者の特徴などのデータを数年単位で抽出し、実際の成果や業績などとの相関をクラスター分析などで分析、研究していきます。

ハイパフォーマーのパーソナリティが分析できれば、「知的能力がそれほど高くなくても、パーソナリティフィットが大変高いので採用する」という選択肢も出てきます。データを基に選考基準を整えて、適性検査合格率を20%から50%に設定。残りの人に時間をかけ、丁寧に面接、説得をするとよいでしょう。

■適性検査はできるだけ選考初期に導入するとよい

コストの問題がクリアできるなら、適性検査は選考の初期に導入することをお勧めします。求める人材が採用できていない場合、理由と課題は以下の3つしかありません。

1.そもそも欲しい人が母集団にいない=募集の問題

2.求める人材が来てくれているが、逃げられている=動機付けの問題

3.求める人材が来ているし、逃げてもいないのだが、あろうことか企業側から落としている=評価の問題

いずれにしても、最初に適性検査をやっておかなければ、母集団に良い人材がいたかどうかの判断がつきません。また、辞退した人が自社に合っている人材だったかどうか、ハイパフォーマーになり得る人を落としたのかどうかもわからないのです。

データがないと面接官の勘や経験に頼ることとなり、改善策も適当なものになってしまいます。適性検査を入れておくことでデータ化しやすく、具体的な改善方法が見えてくるでしょう。

④面接合格率

面接合格率の平均は30%と言われています。もし自社の面接合格率が10%から20%になっている場合は、「落としすぎ」の可能性を疑ってください。評価基準の明確化や、面接官の教育、段階的な選考設計の見直しが必要です。新卒、中途にかかわらず、「初期には良い人がくる。その後、合格率は徐々に下がっていく」という黄金律があります。

これに基づいて考えると、いい人は最初のころに来ているはずですから、選考の初期段階では合格率を30%ではなく50%程度に設定し、その後40%、30%と落としていくとよいでしょう。後半に入ったら、30%から20%に設定してみてください。

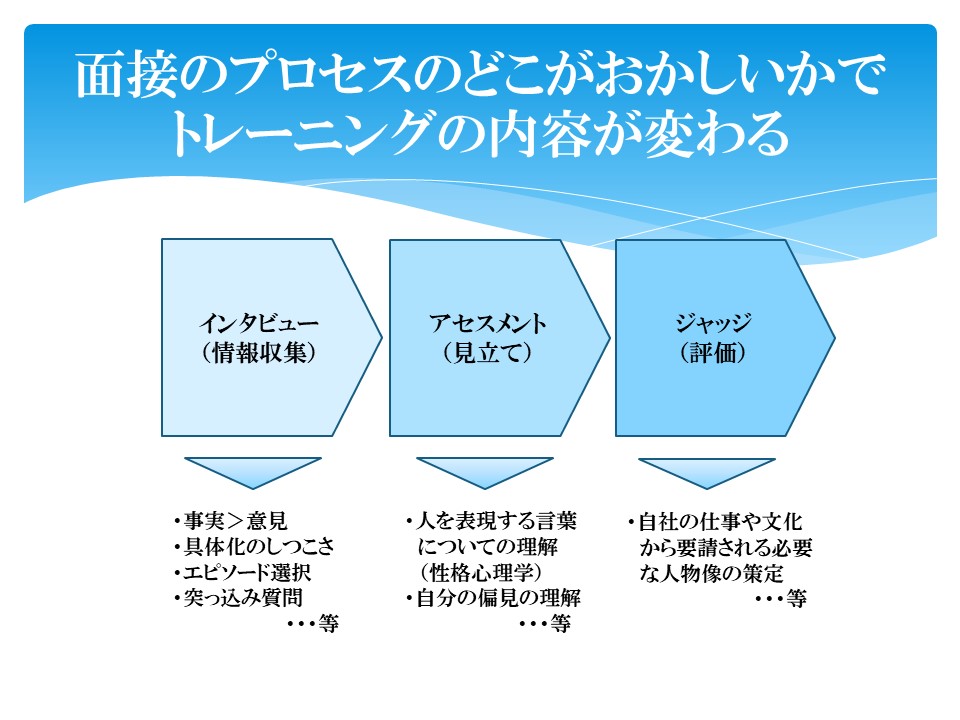

■面接合格率を是正する方法

面接合格率を正すためには、面接のプロセスごとにトレーニング内容を変えていく必要があります。上記の通り、インタビュー段階では事実の収集を重視したり、深掘りの質問を統一したりするトレーニングが必要と言えます。

また、アセスメントの段階では、策定した人物像が統一できていないケースがありますから、人物像を表現する言葉やニュアンスを確認するというトレーニングが必要です。例えば、「求める人材の条件はコミュニケーション能力が高い人」といった場合、論理的な人を指すのか、空気が読める人を指すのかによって人物像が異なります。

また、「チャレンジ精神がある人」というと、好奇心旺盛な人なのか、変革力がある人なのかなど、こちらも言葉の解釈ひとつで評価基準が大きく変わってしまいます。

経団連が調査した「企業が選考時に重視する要素リスト」などを活用して、選考でよく出る言葉について、社内で共通認識を持っておくとよいでしょう。

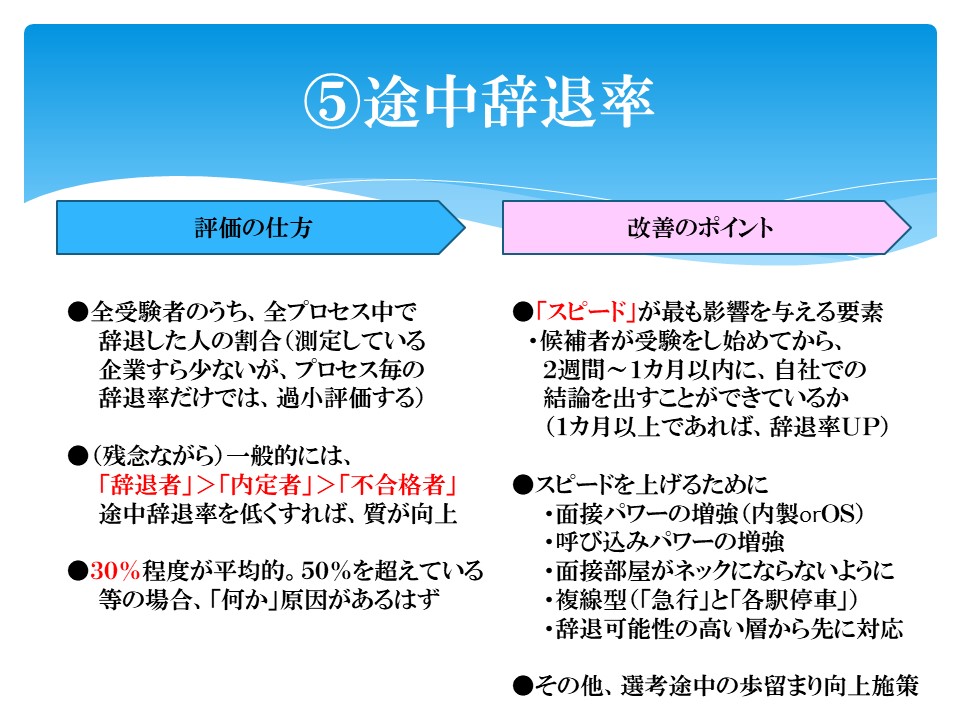

⑤途中辞退率

入社承諾前辞退率を気にする企業は多いものですが、攻めた採用をしていれば辞退率は高くなるものですから、それほど気にする必要はないと言えます。

ファン採用であれば、入社承諾前辞退率は下がるでしょうが、人材の質も下がります。途中辞退率の考え方は、どんな企業と競合しているのか、どこと競り合って勝負をしているのかを定性的に見るもの、と言えるでしょう。

■途中辞退率の改善方法

途中辞退率は、採用プロセスを変えることで改善できます。一般的に途中辞退率は30%前後が平均とされ、50%を超えるようであれば重大な改善ポイントが潜んでいます。

原因のほとんどが「スピード不足」。書類提出から内定通知まで、2週間から1カ月以内で完結できるかが重要です。社内の選考でどのぐらい日数がかかっているかを数え、スピードをチェックしてみるとよいでしょう。

⑥入社承諾前辞退率

質の高い人材を狙う以上、一定の辞退率は許容すべきだとの見方もありますから、入社承諾前辞退率をKPIにすることは危険です。

入社承諾前辞退率を改善するに当たって重要なのは、「フォロー力」。転職希望者の不安要因に対して、面接官がそれぞれどのような回答をしているのかを書き出してみてください。バラバラな回答をしていたり、フォローができていなかったりするケースが見つかるかもしれません。

採用力向上に向けた具体的アクションと今後の展望

今回はワークショップを通じて、現状の採用プロセスを可視化し、課題を洗い出していただきました。事前に調査・記入した採用数値を基に、「どのプロセスがボトルネックになっているのか」「その要因は何か」についてディスカッションを行っていただいた内容と合わせて、今後の採用プロセス改善に活用いただければと思います。

採用は、単なる人集めではなく、戦略的な経営課題であり、構造的な改善対象です。今回の研修を受けて、人事担当者が自社の採用活動を「見える化」し、改善余地のあるプロセスにリソースを集中させることが肝要です。市場の動向を的確に捉え、スピード感と柔軟性を持って対応することで、企業の採用力は確実に高まるでしょう。

まとめ

自社の採用活動を可視化したり数字で表現してみたりすると、いままで見えてこなかったさまざまな課題が見えてくることでしょう。採用活動は戦略的な経営課題であるとは曽和氏のコメントです。ぜひ本記事でご紹介した情報やフレームワークを参考に、自社施策に落とし込んでみてください。

今回のセミナーも人事交流会&勉強会という名目で、全国からさまざまな人事・採用担当者の方にご参加いただけました。セミナーあり、ワークショップあり、そして最後に飲食を伴った交流会も開催され、参加者の皆様は思い思いの時間を過ごされました。

パーソルキャリアでは参加した方々が次のステップへ進めるように、今後ともこのようなイベントを定期的に開催していきます。ぜひ次回以降のご参加をお待ち申し上げております。

[取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【中途採用成功ノウハウ】選考スピード化と意向上げ

資料をダウンロード