母集団形成とは?重要性と実践の手順、効果を上げるためのポイントを解説

d’s JOURNAL編集部

採用活動を行う上では、選考の精度や仕組みを整えることが重要です。しかし、その前に採用者の分母に当たる「母集団」に目を向けることが大切な一歩となります。

この記事では採用活動での「母集団形成」の重要性を解説した上で、実際に行う際の手順をご紹介します。また、効果的な施策を行うためのポイントや、陥りやすい課題と解決策も併せて見ていきましょう。

母集団形成に役立つ採用ツールの比較表をまとめた資料を、下記から無料でダウンロードいただけます。採用活動のご参考にぜひお役立てください。

母集団形成とは

母集団形成とは、採用活動の初期段階で行われる、自社の求人に関心を持つ人材を集める取り組みのことです。形成した母集団の量や質によって採用活動の成否は分かれるため、母集団形成は非常に重要なプロセスといえます。

なお「母集団」という言葉は、もともと統計学の用語で「調べたいデータ全体」を指します。採用活動では、「自社の求人に関心を持つ人材」を「調べたいデータ全体」に見立てて、母集団という言葉が使用されるようになりました。

母集団形成が重要とされる理由

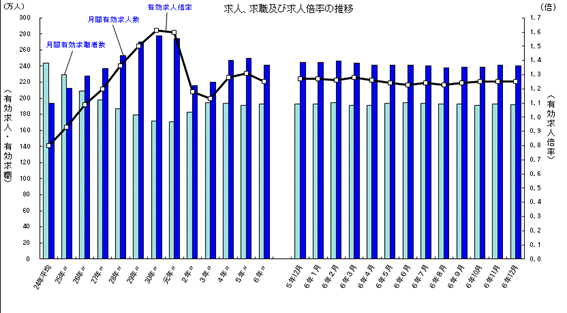

母集団形成が重要視されている最大の理由が、「売り手市場の加速」です。

厚生労働省が2024年に発表したデータによると、日本の生産年齢人口は年々減少しています。それに伴って平均有効求人倍率は上昇傾向にあり、2024年の数値は1.25倍となっています。

(引用:一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について)

生産年齢人口よりも求人数が多い売り手市場では、少しでも多くの人材を採用するべく、各企業が採用活動を強化することが一般的です。そのため、採用活動の成功の鍵を握る母集団形成が、人材を求める企業から重要視されるようになったわけです。

(参照:厚生労働省『令和6年11月29日 第35回労働政策基本部会 事務局提出資料p3』)

(参照:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について』)

母集団形成を行う5つのメリット

母集団形成に力を入れることは、採用活動にさまざまなメリットをもたらします。ここでは、次の5つのポイントに分けて見ていきましょう。

1.採用時のミスマッチを予防する

2.採用活動を計画的に行える

3.採用にかかる費用を抑えられる

4.生産性向上につながる

5.事業成長につながる可能性がある

1.採用時のミスマッチを予防する

母集団形成の大きなメリットは、採用時に起こるミスマッチを予防できることです。求める人材像や採用基準があいまいなまま人材を採用すると、本人が入社後のギャップに戸惑い、早期離職につながる場合があります。

その点、母集団形成は自社の求める人材像を明確にし、採用基準を策定するところから始まります。これによって採用活動に一貫性が生まれ、自社の社風に合う人材を採用できる可能性が高まるのです。

(参考:『採用ミスマッチとは?原因と入社前後の具体的な対策方法を解説』)

2.採用活動を計画的に行える

母集団形成を行うことで、採用活動をより計画的に進められます。

母集団形成では、過去の採用実績を分析し、採用活動の各フローでどれだけの母集団が必要なのかを算出することが一般的です。例えば最終的な採用人数が15人の場合、以下のように必要な人数を逆算します。

●入社予定:20名(入社承諾前辞退を見込んで5名多めに採用)

●二次面接:25名

●一次面接:50名

●書類選考・筆記試験:70名

●応募:100名

この作業を行うことで、採用活動の進捗状況の管理が容易になります。その結果、採用戦略や採用基準の見直しを早い段階で行えるため、採用活動をより円滑に進められるようになるわけです。

(参考:『採用計画とは|計画の立て方と事前準備・役立つテンプレートを紹介』)

3.採用にかかる費用を抑えられる

余計な採用費用を抑えられることも、母集団形成のメリットの一つです。母集団形成をきちんと行うことで採用活動が円滑に進み、長期化のリスクが軽減されて、必要以上の費用の発生を抑制できるためです。

中途採用時の広告費を例に挙げると、その相場は月に11万円程度とされています。採用活動が長期化して1年かかった場合と、母集団形成に成功して採用活動が6カ月で終了した場合を比較すると、後者では約66万円分の広告費が浮く計算になります。そうして採用費用が削減されれば、コア業務や社内環境の整備により多くの費用を割けるようになるでしょう。

(参考:『採用コストの平均相場は?コスト削減の施策や計算方法を解説』)

4.生産性向上につながる

母集団形成により人材採用の仕組みが強化されれば、自社の組織力が向上し、企業としての生産性も高まっていきます。スキルや価値観、経験などの面で自社にフィットする人材を採用できる可能性が高まるため、長期的に見ても企業の成長につながっていくのです。

また、意識的に母集団形成に取り組めば、思ったように成果が上がらなかった戦略や取り組みさえも、自社の貴重な財産となります。成功した施策と失敗した施策を丁寧に分析することで、人材採用のノウハウが蓄積されていき、採用活動そのもののレベルも向上するはずです。

5.事業成長につながる可能性がある

事業のさらなる発展につながる可能性がある点も、母集団形成のメリットとして挙げられます。

質の高い母集団を形成することで、自社が求める人材を採用できる可能性が高まります。そうして採用した人材は一定のスキルや経験を備えているため、入社後に早い段階での活躍が期待でき、結果として事業成長につながるでしょう。

母集団形成のポイント

前述のメリットを最大限に活かすためには、次のようなポイントを押さえて母集団形成を行うことが大切です。

母集団形成の際に意識したいポイント

●採用市場の動向を調査する

●採用の目的を見直す

●求める人材像を明確にする

●課題を分析・改善する

母集団形成の目的は、応募者の数を単に増やすことではなく、自社にマッチする人材を効率的に集める点にあります。上記の事前準備を入念に行って、採用活動を成功に導きましょう。

特に、採用市場の動向を随時確認しておくことは、非常に重要です。採用市場の動向は刻々と変化し続けるため、古い情報を基に母集団形成を試みても十分な成果は得られません。人材紹介会社をはじめとする外部の機関と協力しつつ、人材のニーズや競合他社の動向などを逐一把握しておきたいところです。

そのほかのポイントについては、以下で詳しく解説します。

母集団形成の8つのプロセス

母集団形成を成功させるためには、手順を意識しながら実行計画を立てることが大切です。ここでは、8つのプロセスに分けて、それぞれの流れや注意点を解説します。

1.採用目的の明確化

2.求める人材像の明確化

3.採用予定数の決定

4.母集団の目標値設定

5.採用スケジュールの策定

6.アプローチ手法の選定

7.採用活動の実施

8.見直し・改善

採用目的の明確化

効果的な採用活動を行うためには、自社が人材を採用する目的を明確にする必要があります。現状を丁寧に把握・分析し、今後の展望や方向性なども十分に加味した上で、何のために採用活動を行うのかを明らかにしましょう。

例えば、欠員に対応するための補充なのか、企業の競争力向上や長期的な発展のための募集なのかによって、適したアプローチは大きく異なります。ここでは、考え方の具体例として、新卒採用に力を入れたいケースと、中途採用に力を入れたいケースの2つのパターンについて見てきましょう。

具体的には、次のような状況にある場合、新卒採用に力を入れるほうが適切といえます。

新卒採用に力を入れたいケース

●年齢構成の若返りを図りたい

●企業風土や文化を引き継ぐ人材が欲しい

●長期的な視点で将来の幹部候補を育成したい

●ジェネラリストを育成したい

一方で、以下のような状況にある場合は、中途採用に力を入れたいところです。

中途採用に力を入れたいケース

●専門性の高い人材がほしい

●ITに関するノウハウを導入したい

●欠員補充のため、即戦力となる人材が必要

このように、企業が迎えている状況や今後の展望に合わせて、明確な目的を設定することが大切です。また、新卒採用と中途採用の例は、あくまで一つの選択肢であり、実際にはさらに細かな方向性を探る必要があります。

人材に関する課題を洗い出すためには、人材マッピングの活用もお勧めです。これは、企業に必要な人的リソースを検討し、現状で該当する人材がどれだけいるかをまとめ、足りない人材の特徴を導き出すという手法です。

客観的なデータから必要な人材像を見極められるため、採用目的を明確にしたいときに有効といえます。

求める人材像の明確化

採用目的が定まったら、それに基づいて具体的な求める人材像を固めていきます。これには、「演繹(えんえき)的アプローチ」と「帰納的アプローチ」の2種類のアプローチがあります。

演繹的アプローチとは、企業の将来像や今後の展望から逆算して求める人材像を定義する方法のことです。自社のビジネスを成功させるにはどのような組織が必要なのか、そしてその組織はどのような人材で構成すると良いのか、といった具合に、トップダウン式で人材像を定義します。

一方で帰納的アプローチは、自社ですでに活躍している人材(ハイパフォーマー)の特徴から求める人材像を定義する、ボトムアップ式の方法です。ハイパフォーマーへのインタビューや適性検査を通して、成果を挙げられている要因を明確にし、採用する人材に求める要素を洗い出します。

状況に応じて適した方法を活用し、自社に必要な人材像を明確に描きましょう。また、トップダウンによる全社的な視点と、ボトムアップによる現場レベルからの視点をどちらも踏まえ、バランスの取れた人材要件を検討することが大切です。

採用予定数の決定

求める人材像が決まったら、次の5つのポイントから採用予定数を検討します。前述の通り、母集団の数は採用予定数から逆算していくため、この段階で丁寧に必要な人員数を検討することが重要です。

採用予定数を決定する際のポイント

●事業計画

●現在の人員構成

●採用実績

●現場のニーズ

●経営者目線のニーズ

採用予定数を決定する際には、始めに事業計画と現在の人員構成を確認しておきたいところです。もし事業計画が順調に進んでいないのであれば、現在の人員構成に問題があるのかもしれません。過去の採用実績を基に、最終的な採用予定数を決定しつつ、採用活動の各フローでどれだけの人数が必要なのかを算出しましょう。

また採用予定数は、現場の社員と経営者、双方の意見をバランス良く取り入れて決定することも大切です。どちらかの意見に偏ると、現場の社員しか知り得ない短期的なニーズと、経営者目線ならではの中・長期的なニーズを同時に満たせなくなってしまいます。聞き取り調査やアンケートを実施して、その結果を参考に最適な採用予定数を決定できると理想的です。

母集団の目標値設定

採用予定数が決まったら、そこから逆算して母集団の目標値を決めます。一般的には採用工程ごとに数値目標を設定し、一つずつさかのぼりながらスタート地点の母数を決めていくことが基本です。

その上で、母集団の大小による影響の違いを把握しておくことも大切です。母集団が大き過ぎる場合、選考に時間やコストがかかってしまうとともに、人材と自社のミスマッチが起こるリスクが高くなります。

一方で、母集団が小さ過ぎると、入社承諾前辞退による採用人数不足に陥るリスクがあります。そのため、最適な目標値を設定することが、採用活動をスムーズに進める重要な鍵となるのです。

採用スケジュールの策定

採用スケジュールも母集団の目標値と同様、入社決定のタイミングから逆算して検討する必要があります。まずは、採用目標を確認しながら、いつまでに採用しなければならないのかを明確にしましょう。

特に新卒採用の場合は、一斉に各社の採用活動がスタートするため、後れを取ればそれだけ不利になってしまいます。

アプローチ手法の選定

続いて、母集団形成を行うための方法を検討します。応募者へのアプローチ方法にはさまざまなものがありますが、人材に合わせたものを選ぶことが大切です。

具体的には、「年齢」「新卒採用と中途採用のどちらか」「職種や雇用形態」などから、適したアプローチ方法を探ることがポイントです。主なアプローチ手法については、後ほど詳しくご紹介するため、そちらを参考にしてみてください。

見直し・改善

人材採用は企業にとって、長い目で向き合っていきたいテーマでもあります。そのため、一連の採用活動が完了したら、改めて流れを振り返り、課題の洗い出しを行うことも大切です。

今後の母集団形成に活かすためにも、数値化できるデータを抽出・分析し、社内にノウハウを蓄積すると良いでしょう。例えば、次のような項目は、数値としてデータを保管できます。

抽出・分析・蓄積できるデータ

●アプローチの種類ごとに得られた応募数

●各選考過程の通過人数

●各選考過程の日程

●入社受諾者数

●辞退者数

●発生したコスト

各ステップでの取り組みの良し悪しを判断するためにも、時間をかけてデータを分析しましょう。

母集団形成に役立つ採用ツールの比較表をまとめた資料を、下記から無料でダウンロードいただけます。

採用活動のご参考にぜひお役立てください。

母集団形成の手法

母集団形成の手法には、多くの選択肢が存在します。

母集団形成の手法

●求人広告

●人材紹介サービス

●ダイレクト・ソーシング(ダイレクトリクルーティング)

●ソーシャルリクルーティング(SNSの運用)

●採用ホームページの作成

●転職フェア・イベント

●オンラインフェア・イベント

●リファラル採用

●アルムナイ制度(退職者の再雇用)

●ハローワーク

自社の求める人材に効率良くアプローチするためには、各手法の特徴を理解した上で、適切に使い分ける必要があります。以下でそれぞれのメリット・デメリットをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

求人広告

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●アプローチできる層が幅広い ●費用は10万~100万円程度(媒体やプラン、期間に応じて変動する) ●多様な媒体から自社に適したものを選択できる |

●応募の有無にかかわらず費用が発生する ●自社に適さない人材からも応募が集まる ●求める人材がいる媒体選びに工数がかかる |

求人広告は、母集団形成の最も一般的な手法です。求人サイトや新聞、フリーペーパーなどの多様な媒体に求人を掲載することで、幅広い層に自社の魅力をアピールできます。

ただし求人広告には、応募の有無にかかわらず費用が発生するというデメリットもあります。また、媒体の選定や魅力的な求人広告の作成に関するノウハウがないと、成果を得られずに終わってしまう可能性もある点にも注意が必要です。

(参考:『知っておきたい求人広告のメリット・デメリットと費用対効果を高める方法』)

人材紹介サービス

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●初期費用や導入コストがかからない ●マッチングの精度が高く採用工数の削減につながる ●非公開での求人も可能 |

●大量の人材を採用する際には時間がかかる ●人材紹介会社の強みを理解する必要がある ●複数のサービスを併用すると人材紹介会社とのやりとりが煩雑になる |

人材紹介サービスを活用すれば、人材紹介会社経由で自社の求める人材を効率良く集められます。採用活動の工数が大幅に削減される上、多くのサービスは成功報酬型の料金形態であることから、初期費用や導入コストをかけずに母集団を形成できます。

サービスを申し込む際には、人材紹介会社ごとに異なる強みを理解した上で、母集団を効率良く形成しましょう。

(参考:『人材紹介サービスとは?人材派遣との違いや手数料をわかりやすく解説』)

ダイレクト・ソーシング(ダイレクトリクルーティング)

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●求める人材の要件を細かく設定できる ●人材に直接アプローチできる ●工夫次第で費用を抑えられる |

●経験やスキルが求められる ●情報収集や人材とのやりとりで工数が発生する ●人材会社を選ぶ際に工数がかかる |

ダイレクト・ソーシング(ダイレクトリクルーティング)とは、人材紹介サービスのデータベースや求人サイトを活用し、直接アプローチする手法のことです。自社でアプローチする人材を選定できるため、質の高い母集団を形成できる可能性が高まります。

ただし、十分な成果を挙げるには専門的なノウハウが求められることや、転職希望者とのやりとりや情報収集などに手間がかかる点には注意が必要です。

(参考:『ダイレクトリクルーティングとは?人材紹介サービスとの違いや導入のメリット』)

ソーシャルリクルーティング(SNSの運用)

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●採用にかかる費用を抑えられる ●自社の認知度向上やブランディングにつながる ●幅広い層にアプローチできる |

●採用するまでに時間がかかる ●情報を定期的に発信し続ける必要がある ●発信内容の企画・制作に手間がかかる |

母集団形成では、ソーシャルリクルーティング(SNSの運用)を行うことも有効な手段の一つです。圧倒的な拡散力を持つSNSを活用して情報を発信することで、自社の認知度を上げながら母集団を形成できます。

ただし質の高い母集団形成を実現するためには、自社の魅力がきちんと伝わる情報を継続的に発信する必要があります。

(参考:『ソーシャルリクルーティングとは?メリットや進め方を解説』)

採用ホームページの作成

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●採用コストを抑えられる ●人材定着につながりやすい ●丁寧に構築すれば長期的に使っていけるツールになる |

●採用するまでに時間がかかる ●初期費用がかかる ●一定の知名度がなければ効果が表れない可能性がある |

母集団形成の手法として、採用ホームページの作成も挙げられます。

この手法のメリットは、ほかの手法と比べて費用を抑えられる上、長期的に活用できることです。成果を出すには、SEO対策によってサイトへの流入数を増やす必要があるものの、低コストで母集団形成に取り組みたい企業にはお勧めです。

(参考:『採用課題を解決するための、採用サイト・コンテンツの作り方』)

転職フェア・イベント

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●転職希望者に自社の魅力を直接伝えられる ●転職希望者に自社の雰囲気を感じてもらえる ●潜在層にアプローチできる |

●事前準備に手間がかかる ●出展費用がかかる ●認知度の高い企業に埋もれてしまう恐れがある |

転職フェア・イベントは、転職希望者と直接話せる貴重な機会です。対面で会話できることから、自社の魅力や雰囲気を伝えられる点が、この手法の大きなメリットです。

とは言え、転職フェア・イベントに出展するには準備や運営など、相応の手間と費用がかかります。この手法で母集団形成を成功させるためにも、大きな費用対効果が見込めるかどうかを入念に検討することが大切です。

(参考:『転職フェアの活用方法とは -意欲高い転職希望者に直接アプローチ-』)

オンラインフェア・イベント

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●全国の人材ともマッチングできる ●自社の魅力を個別に伝えられる ●潜在層にアプローチできる |

●事前準備に手間がかかる ●通信トラブルが起こる可能性がある ●オフラインと比べて偶発的なマッチングが少ない傾向にある |

オンラインフェア・イベントの最大の強みは、多くの人材とマッチングできる点にあります。オフラインの転職フェア・イベントでは参加が難しい、全国の人材ともやりとりできるため、より大規模な母集団を形成できます。

当日の流れや通信トラブルが起こった際の対処法などを十分に擦り合わせた上で、オンラインフェア・イベントに臨みましょう。

リファラル採用

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●人材の人柄を事前に把握できる ●採用にかかる費用を抑えられる ●採用時のミスマッチを予防できる |

●不採用の場合に人材を紹介してくれた社員への配慮が必要になる ●採用するまでに時間がかかる ●人材の大量採用には向かない |

リファラル採用とは、自社の社員から人材を紹介してもらう採用手法のことを指します。紹介者経由で自社の魅力を事前に把握している人材が集まるため、採用時のミスマッチが起こるリスクを減らせます。

ただし、この手法では採用のルールや戦略を詳細に策定する必要があることから、採用までに時間がかかる点は事前に理解しておかなければなりません。

(参照:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』)

アルムナイ制度(退職者の再雇用)

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●採用時のミスマッチを予防できる ●教育のリソースを削減できる ●自社の業務や社風を理解している人材を採用できる |

●採用できる人数が限られる ●人事制度や就業規則の変更が必要となる ●退職のハードルを下げてしまう恐れがある |

候補者がいるのであれば、アルムナイ制度(退職者の再雇用)を活用して母集団形成を行うことも一つの手です。体調不良や子育てなど、やむを得ない理由で退職した元社員の中には、状況が整えば就業を再び希望する人材もいます。自社への理解が深く、実績のある元社員を再雇用すれば、入社後すぐに活躍が期待できます。

ただしこの制度を活用する場合は、再雇用する人材と既存の社員、双方が業務を快適に行える環境づくりが欠かせません。また、労働条件や給与などの調整も行う必要があります。

(参照:『アルムナイ採用とは?メリットや成功させるポイントも解説』)

ハローワーク

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ●求人を無料で掲載できる ●助成金の対象になる ●幅広い層にアプローチできる |

●求人掲載の手続きに手間がかかる ●必要書類や面接の準備が遅れる可能性がある ●ハローワーク経由で人材とコンタクトを取る必要がある |

ハローワークなら母集団形成を無料で行えるだけでなく、条件を満たせば助成金も受給できます。さらに、ハローワークの利用者は年齢や経験、職種の幅が広いため、自社が求める人材と出会える可能性も高いといえます。

人材とのやりとりがハローワーク経由となり、手続きに手間がかかるものの、費用を抑えて母集団形成を行いたい企業にとっては検討する価値のある手法といえるでしょう。

陥りやすい課題:量の問題

母集団形成で陥りやすい課題について、ここでは解決策とともに詳しく解説します。

課題:母集団の数が足りない

母集団形成でぶつかりやすい悩みの一つとして、「母集団の数が足りない」という「量の問題」が挙げられます。母集団の不足に陥る主な原因としては、「自社の認知度不足」あるいは「会社の魅力が伝わっていない」というものが考えられます。

前者は求人情報が十分に認知されておらず、そもそも情報収集してもらう段階で十分な分母が得られていない状態です。一方で、後者では求職者に情報そのものは届いているものの、思うように魅力が伝わっていません。

どちらに該当するかによって解決策は異なるため、まずは現状を正しく把握する必要があります。

解決策:複数の採用チャネルを組み合わせる

認知度が不十分である場合には、露出の方法を見直す必要があります。特にオンラインによる一方的なアプローチに限定されていた場合は、双方向的なコミュニケーションツールやオフラインによる採用活動にも目を向けてみることが大切です。

合同説明会などのイベント開催やSNSを用いた双方向的なコミュニケーションは、企業の担当者と直接やりとりができるため、応募者からすれば大きな安心感につながります。前述のように、人材採用にはさまざまなアプローチ方法があるため、自在に組み合わせながら活用しましょう。

魅力が十分に伝わっていない場合は、求人広告の内容や表現を見直すことが大切です。「求める人材像の設定は明確かつ適切か」「求める人材像に合わせた発信内容になっているか」など、人材の目線に立って検討し直しましょう。

陥りやすい課題と解決策:質の問題

母集団形成で陥りやすいもう一つの課題として、「質の問題」が挙げられます。ここでは、具体的な問題点とそれに対する解決策について見ていきましょう。

課題:求める人材からの応募が少ない

母集団として十分な数があっても、「求める人材からの応募数が少ない」「マッチ度の低い人材ばかりが集まってしまう」という「質の問題」に直面することがあります。

多くの応募があっても、マッチ度が低ければ採用活動の効率が下がってしまい、組織力の向上に結び付けることはできません。

解決策:マッチ度が高い母集団形成のための5つのポイントを押さえる

ここでは、マッチ度の高い母集団形成のためのポイントを5つに分けてご紹介します。

求める人材に対する認識の共有

マッチ度の高い母集団を形成するためには、人事・採用担当者と各部門で求める人材に対する認識を丁寧に共有することが大切です。認識にずれがあれば、求める人材以外へのアプローチも増えてしまうため、不必要な工数やコストを発生させる原因となります。

人材要件を具体化して、正しく円滑に共有できるような仕組みを整えましょう。

採用チャネルの組み合わせを見直す

母集団形成にはさまざまな方法があり、それぞれに長所と短所があります。一つの手法で思うような成果につながらない場合、複数のチャネルを組み合わせることで、効果が表れるケースも少なくありません。

特に、質の高い少人数を採用したい場合は、ダイレクト・ソーシングや人材紹介サービスなどの活用も検討してみると良いでしょう。

採用メッセージとユーザビリティを見直す

メッセージ内容は、母集団の量を増やすだけでなく、質を向上させる上でも重要な鍵を握ります。自社がどのようなベネフィットを与えられるかを探り、採用される側の視点で文言や表現を考えてみることが大切です。

また、採用サイトを利用する場合は、見やすく使いやすいサイト構築を心がけることも重要なポイントです。気になる情報にアクセスしやすく、問い合わせや応募も簡単に行えるような設計に変えるだけで、応募者へ与える印象は大きく変化します。

継続的な情報収集に取り組む

適切な採用戦略を固めるためには、市場の動きや応募者のニーズなどを定期的に情報収集しておくことも大切です。採用市場は社会情勢に紐づいて流動的に変化していくため、自社が持っている知識やノウハウだけに頼らず、意識的に更新を続けていく必要があります。

情報収集の手段として、人材紹介サービスの企業との情報交換を活用してみることも一つの方法です。

データの分析に力を入れる

母集団の質を高めるためには、採用活動自体の質も高めなければなりません。各工程やチャネルのデータを時系列で把握しておき、分析しながら採用活動をブラッシュアップしていくことも大切です。

特に新卒採用を毎年行っている企業では、「前年と同じ戦略にもかかわらず成果が出ない」「前年の同時期と比べて応募者数が足りていない」など、蓄積されたデータが問題を早期発見するきっかけにもなります。

参考にしたい他社の「母集団形成」成功事例

母集団形成に有効な採用手法を見てきましたが、実際の企業ではどのように母集団形成を図っているのでしょうか。母集団形成に成功している3社の企業事例を紹介します。

株式会社ハートビーツ

MSP事業と開発事業を展開する株式会社ハートビーツは、「増やすのではなく絞り込む」母集団形成に取り組んでいます。転職希望者を絞り込むため、求人広告からダイレクト・ソーシングへと採用手法を変更しました。

転職希望者には自社の課題を率直に伝え、「だからあなたのこんな経験が活かせる」と具体的に伝えています。母集団の数ではなく、中身を重視することで採用成功につながっています。

(参考:『3年間で社員を3倍に!元“ぼっち人事”が伝授する中小企業の「母集団形成」と「採用文化づくり」』)

株式会社ベイジ

BtoBに特化したWeb制作会社の株式会社ベイジでは、自分たちなりの情報伝達経路を持ち、情報を発信していくことで母集団形成を図っています。

「会社を知ってもらうこと」を目的に、社員が書いている日報を社外に発信。「仮に1年で1人にしか読んでもらえなくても、その1人が当社にとって最高な人材かもしれない」との思いが根底にあると言います。

飾ることなく素直に情報発信を続け、外部メディアやエージェントには一切頼らずに採用活動を進めています。

(参考:『コロナ禍でも社員が倍に!採用・エンゲージメントに効く「ベイジの日報」とは【隣の気になる人事さん】』)

クラスメソッド株式会社

AWS総合支援や内製化支援サービスなどを提供しているクラスメソッド株式会社では、自社のエンジニアが学んだことを定期的にアウトプットできる場として、オウンドメディアの「DevelopersIO」を立ち上げました。

「DevelopersIO」の特徴は、エンジニアが純粋な思いでエンジニアのために書くメディアであること。メディアをきっかけに同社に興味を持ち、求人に応募してきた転職潜在層が8割近くに上ります。発信を続けることで母集団形成に良い影響を与え続けています。

(参考:『「働きたい!」エンジニア転職“潜在層”から逆オファーが来るほど!採用~定着に効いている最強!?オウンドメディアとは【隣の気になる人事さん】』)

まとめ

母集団形成とは、人材採用の第一歩となる「応募者の集団」を意識的に構築していく取り組みです。労働人口の減少が続く現代では、企業がただ受け身で応募を待つだけでは、採用競争に勝てなくなってしまう場面も増えています。

積極的に人材へアプローチし、計画的に応募者を集めていく母集団形成の重要性がますます高まりを見せているのです。母集団形成の具体的な方法にはさまざまな種類があるため、自社に合った手法を見極めることが大切です。

目的やプロセスも抑えながら、戦略的な母集団形成を行って採用力を高めましょう。

母集団形成に役立つ採用ツールの比較表をまとめた資料を、下記から無料でダウンロードいただけます。

採用活動のご参考にぜひお役立てください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

【採用ツール比較表付】母集団形成の基本

資料をダウンロード